あなたの周りに「普段はお調子者で少し抜けているように見えるのに、いざという時には的確な判断を下す」そんな人はいませんか?

一見すると「バカっぽいのに頭いい人」は、その親しみやすさと賢さのギャップで、多くの人を惹きつける不思議な魅力を持っています。

彼らはなぜ、そのように振る舞うのでしょうか。

その背景には、特有の思考パターンや人間関係の捉え方、そして「地頭がいい」ことの証明とも言える、数々の特徴が隠されています。

この記事では、そんな彼らが持つ本当の姿や、内に秘めた心理、さらには彼らとの上手な付き合い方まで、具体的な見分け方を含めて深く、そして徹底的に掘り下げていきます。

彼らが持つ不思議な魅力とメリットを理解し、あなたの人間関係をより豊かにするためのヒントを探っていきましょう。

- 「バカっぽいのに頭いい人」が持つ具体的な10個の特徴

- 物事の本質を瞬時に見抜く彼らの思考プロセスの秘密

- 周囲との良好な関係を築くための意図的な振る舞いの理由

- 彼らとの関係をより豊かにするための賢い付き合い方のヒント

一見すると不思議?バカっぽいのに頭がいい人の特徴

一見すると少し抜けているように見えたり、おちゃらけているように感じられたりするのに、実は非常に知的で鋭い洞察力を持つ人たちがいます。

彼らの行動や言動には、単なる「おバカ」とは一線を画す、興味深い特徴が数多く隠されているのです。

ここでは、そんな「バカっぽいのに頭がいい人」に共通して見られる10のサインを、具体的なエピソードを交えながら詳しく解説します。

彼らの本質を理解するための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

見た目や話し方で判断されがち

「バカっぽいのに頭いい人」の最も顕著な特徴であり、多くの人が最初に抱く印象は、その第一印象と内面のギャップにあります。

彼らは、服装にあまり頓着せず、何年も着ているようなヨレっとしたTシャツや、少し奇抜なデザインの服を平気で着ていたりします。

髪型も無造作であったり、寝ぐせがついたままだったりすることも少なくありません。

また、話し方にも特徴が見られます。難しい言葉を避けて誰にでもわかる平易な単語を選び、語尾を少し伸ばしたり、「えーっと」といった間を意図的に入れたりして、ゆっくりと話す傾向があるのです。

これらの外見や話し方から、周囲は「あまり物事を深く考えていない、のんびりした人なのかな?」と無意識に判断してしまいがちです。

しかし、これは彼らが意図的に、あるいは天性として作り出している「鎧」であり「武器」でもあるのです。

その最大の目的は、相手の警戒心を解き、本音を引き出しやすい土壌を作ること。

心理学では、立派な肩書や外見を持つ人に対して抱くポジティブな印象を「ハロー効果」と呼びますが、彼らはその逆を巧みに利用しています。

あえて「凄そうに見えない」自分を演出することで、相手に「この人にはマウントを取られなさそう」「自分の方が優位に立てるかも」と思わせ、リラックスした状態で話させるのです。

その結果、相手は油断して本音や重要な情報をポロリと漏らすことがあります。彼らはその情報を聞き逃さず、状況分析に役立てているのです。

実際、議論が白熱したり、問題の核心に迫ったりする場面になると、それまでの緩い雰囲気は一変します。

突如として、誰よりも的確で、構造化された鋭い意見を述べ、周囲を「え、この人が?」と驚かせることが頻繁に起こるでしょう。

見た目や話し方だけで彼らを判断するのは、非常にもったいないことなのです。

驚異的な集中力を持っている

普段はどこか気の抜けたような、のんびりした印象を与える彼らですが、ひとたび自分の興味がある分野や、解決すべき重要な課題に向き合うと、まるで別人のような集中力を発揮します。

これは、彼らが物事の重要度や優先順位を、自分の中に確立された明確な基準で判断できている証拠です。

彼らにとって、日常の些細な出来事や、本質的でないゴシップなどは、貴重な認知リソース(脳のエネルギー)を注ぐべき対象ではありません。

そのため、普段は意識的に「省エネモード」で過ごし、脳をリラックスさせているのです。周りから見れば、それはただボーッとしているだけ、あるいは怠けているように見えるかもしれません。

しかし、「ここが勝負どころだ」と彼らが判断した瞬間、脳のスイッチは瞬時に切り替わり、トップギアへと入ります。

その集中力は凄まじく、心理学で言うところの「フロー状態」に深く没入します。周囲の雑音が一切聞こえなくなり、時間の感覚さえ失うほど目の前のタスクにのめり込むのです。

例えば、普段はオフィスで雑談ばかりしている同僚が、プロジェクトの締め切り直前になるとヘッドフォンで外界を遮断し、驚異的なスピードで仕事を片付け、誰よりも質の高い成果物を出してくるといったケースがこれに当たります。

この驚異的な集中力の源泉は「選択と集中」という概念を無意識に実践している点にあります。

常に100%の力でいるのではなく、本当に力を注ぐべきポイントを的確に見極め、そこに全リソースを投入する。

この極めて効率的なエネルギーの配分こそが、彼らの高いパフォーマンスを支える秘密なのです。

物事の本質を瞬時に見抜く

「バカっぽいのに頭いい人」が持つ、最も強力で恐るべき能力の一つが、複雑に絡み合った事象の中から、問題の根源や本質的な構造を瞬時に見抜く鋭い洞察力です。

多くの人が表面的な情報や、感情的な対立、枝葉末節の些細な違いに気を取られている中で、彼らはまるで物事の核心だけをレントゲンで透視しているかのように、問題の急所を的確に指摘します。

この能力は、単に知識が豊富だから、記憶力が良いからというわけではありません。彼らは、入ってくる情報を決して鵜呑みにしないのです。

常に「なぜそうなっているのか?」「そもそも、この目的は何だっけ?」「本当に重要な変数はどれか?」といった、批判的かつ本質的な問いを自問自答しています。

具体例を挙げてみましょう。何時間も結論が出ずに紛糾している会議。参加者は皆、それぞれの立場から細かい部分の正当性を主張し、議論は袋小路に陥っています。

そんな時、それまで黙って話を聞いていた彼らが、ふと「要するに、この問題って『コスト』と『スピード』のどっちを優先するかっていう、ただのトレードオフの話ですよね?まずそこを決めませんか?」と一言発する。

その瞬間、参加者全員がハッとして、議論の全体像と進むべき方向性が明確になり、一気に解決へと向かうことがあります。

この能力は、日頃から物事を極限までシンプルに捉えようとする思考の訓練から生まれます。

ノイズとなる余計な情報を大胆に削ぎ落とし、最も重要な要素(変数)は何かを常に考える習慣が、彼らのカミソりのような洞察力を養っているのです。

この本質を見抜く力があるからこそ、彼らは一見複雑な問題に対しても、迷うことなく迅速かつ的確な判断を下せるのです。

ユーモアのセンスが抜群

彼らのコミュニケーションにおいて、ユーモアは単なる潤滑油ではなく、極めて高度な知能が要求される戦略的なツールです。

場の空気を和ませたり、膠着した状況を打開したり、あるいは相手に気づきを与えたりするために、彼らは文脈に応じて多種多様なユーモアを巧みに使いこなします。

ここで重要なのは、彼らのユーモアが、単に面白い一発ギャグや、誰かを貶めるような質の低いものではないという点です。

その多くは知性や教養に裏打ちされた、質の高いものであり、聞く側の思考を刺激する効果さえあります。

例えば、非常に難解で退屈なテーマを議論している際に、そのテーマに関連する歴史上の人物の逸話や、全く異なる分野の事象を的確なたとえ話として持ち出し、絶妙な皮肉を交えて笑いを誘います。

これにより、参加者の脳はリフレッシュされ、新たな視点から物事を考えられるようになります。

また、彼らの得意技の一つに「自虐ユーモア」があります。これは自分の失敗談や欠点を、あたかも面白い物語のように語ることで、自身のプライドの低さと人間的な魅力を同時に示す高等テクニックです。

自虐ができるということは、自分自身を客観的にメタ認知し、その弱さを受け入れている証拠に他なりません。プライドが高く、自分を完璧に見せようとする凡庸な人には決して真似できないでしょう。

このように、彼らのユーモアは、場の雰囲気を巧みにコントロールし、円滑な人間関係を築くための強力な武器として機能しています。

その根底には、周囲の人々への深い配慮と、物事を客観視できる冷静な知性が確かに存在しているのです。

自分の知らないことを認められる

古代ギリシャの哲学者ソクラテスは「自分が何も知らないということを知っている」という「無知の知」の重要性を説きました。

真に賢い人間とは、自分の知識には限界があることを自覚し、常に学び続けようとする姿勢を持つ人物のことです。「バカっぽいのに頭いい人」は、この哲学を地で行く人々と言えるでしょう。

彼らは、自分が知らないことや理解できないトピックに直面した際、見栄を張ったり、知ったかぶりをしたりすることを極端に嫌います。

それは無駄なエネルギーを使うだけでなく、何よりも学びの機会を損失する愚かな行為だと知っているからです。

そのため、彼らは少しも臆することなく「すみません、その単語の意味がわからないので教えてもらえませんか?」「その分野は全くの素人なので、基本的なところから解説してください」と、素直に、そして屈託なく質問することができます。

この姿勢は、一見すると無知を公に晒しているように見えるかもしれません。しかし、実はこれこそが最も知的な行為なのです。

なぜなら、自分の無知を正確に認め、それを表明することは、新たな知識を効率的に吸収するための絶対的な第一歩だからです。

彼らは、ちっぽけなプライドを守ることよりも、純粋な知的好奇心を満たし、自分の知識体系をアップデートすることに遥かに高い価値を置いています。

この知的な謙虚さと素直さがあるからこそ、彼らは年齢や専門分野に関わらず、様々な人々からスポンジのように知識やスキルを吸収し、指数関数的に賢くなっていくのです。

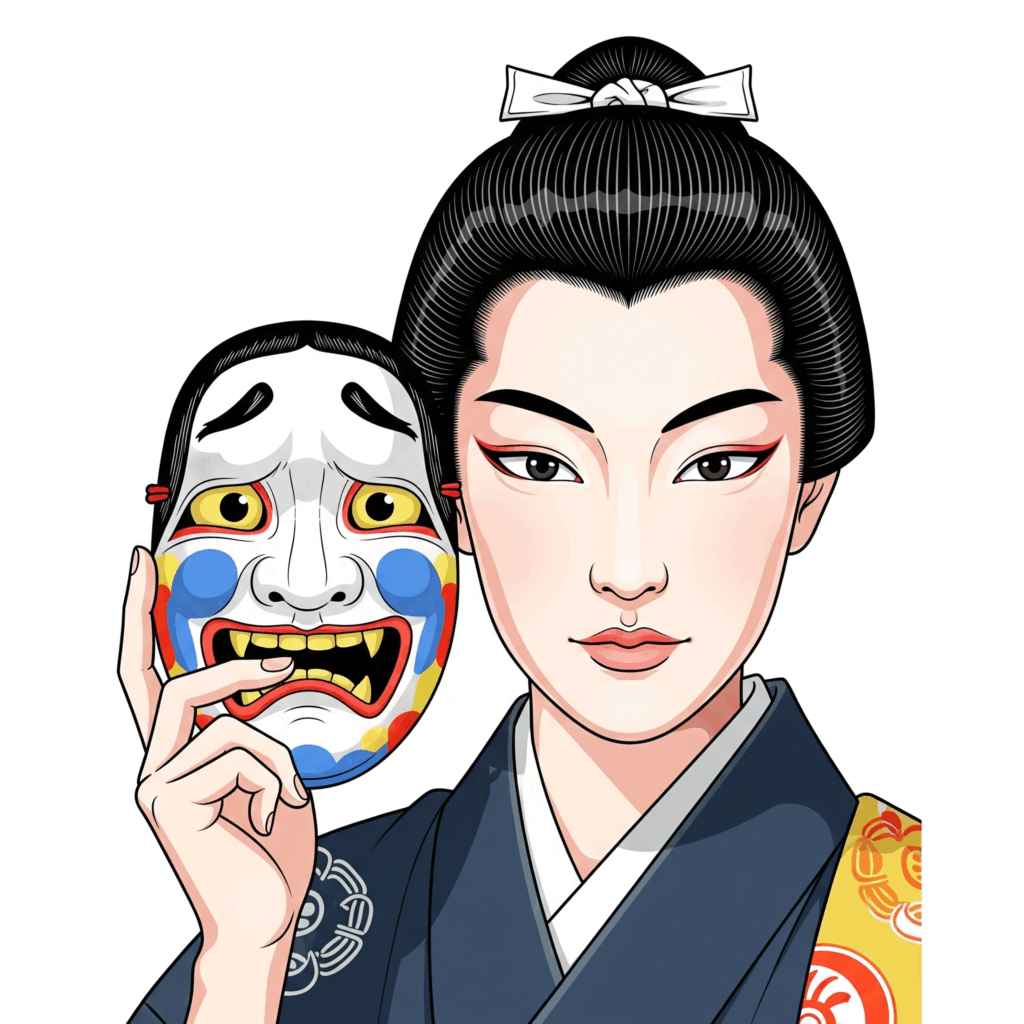

なぜ?バカっぽく振る舞う人の心理と賢い付き合い方

彼らがなぜ、あえて「バカっぽい」という親しみやすい仮面をかぶるのか。その裏には、単なる性格の問題だけでは片付けられない、合理的で複雑な心理や戦略が隠されています。

それは、対人関係における無用な摩擦やリスクを巧みに回避し、自分自身を守りながら、最終的な目的を達成するための、極めて高度な生存戦略とも言えるでしょう。

ここでは、彼らのユニークな振る舞いの背景にある深層心理を解き明かしていきます。

そして、私たちが彼らとどのように関わっていけば、より良好で生産的な、そして互いにとって有益な関係を築けるのか、その具体的なヒントを探っていきましょう。

失敗を恐れず挑戦し続ける

「バカっぽいのに頭いい人」の行動原理の根幹には、失敗に対する独特の捉え方があります。彼らは失敗を過度に恐れません。

これは、彼らが楽観的で無謀だからでは決してなく、失敗を「価値あるデータ収集の機会」であり「学習プロセスに不可欠な要素」として、極めて合理的に捉えているからです。

多くの人は、失敗することによる周囲からの評価の低下、自尊心が傷つくこと、あるいは責任を追及されることを恐れ、新しいことへの挑戦やリスクのある決断をためらってしまいます。

しかし、彼らは「やってみなければ何もわからないし、何も始まらない」という、行動主義のスタンスを基本としています。

この思考は、近年のビジネス界で主流となっている「リーン・スタートアップ」や「アジャイル開発」の考え方と非常によく似ています。

完璧な計画を立ててから行動するのではなく、まずは最小限の試作品(MVP)で挑戦してみて、市場や現実からのフィードバックを得て、素早く改善を繰り返していく。

このサイクルを回すことが、成功への最短ルートだと彼らは直感的に理解しているのです。

もし失敗したとしても、彼らはそれを深刻に捉えすぎません。落ち込む時間は最小限にとどめ、「このやり方はダメだということが分かった。大きな収穫だ」とポジティブにリフレーミングし、次への教訓として素早く消化します。

「どうせ自分はバカだと思われているから、失敗しても失うものはない」という、ある種の“開き直り”が、彼らの心理的な安全性を確保し、大胆な行動力を支えているのです。

この姿勢が、結果として誰よりも多くの経験値を積ませ、大きな成功を呼び込むことに繋がります。

ストレスを溜め込まない思考法

彼らがいつもどこか飄々として、精神的に安定して見えるのは、彼らが天性の楽天家だからというわけではありません。

彼らは、意識的・無意識的に、ストレスを溜め込まないための洗練された思考法を複数身につけているのです。

その中でも特に強力なのが、アドラー心理学で言うところの「課題の分離」を自然に実践している点です。

彼らは、ある問題に直面したとき、「これは自分の力でコントロールできる課題か、それとも他人の課題か」を瞬時に切り分けます。

例えば、他人が自分をどう評価するか、上司の機嫌が悪いこと、交通渋滞などは「他人の課題」あるいは「コントロール不能な課題」と判断し、それについて悩むのはエネルギーの無駄だと考え、自分の思考の外に追い出すのです。

一方で、自分の行動や考え方といった「自分の課題」にのみ、リソースを集中させます。この切り分けが、無用な悩みを劇的に減らしています。

また、認知の歪みを修正する「リフレーミング」の達人でもあります。

「仕事で大きなミスをした」という出来事に対して「自分はダメな人間だ」と捉えるのではなく「大きな学びの機会を得た。これで二度と同じミスはしない」と、その出来事の持つ意味のフレームをポジティブなものに書き換えるのです。

さらに、彼らは「まあ、いっか」「死ぬわけじゃないし」といった魔法の言葉を巧みに使い、物事を過度に深刻に捉えないようにしています。

この良い意味での「鈍感力」が、彼らの精神的な回復力(レジリエンス)を高めているのです。

彼らのストレスフリーな生き方は、ストレス社会に生きる我々にとって、大いに学ぶべき点があると言えるでしょう。

幅広い人脈を自然に築ける

「バカっぽいのに頭いい人」の周りには、なぜかいつも自然と人が集まり、助けの手が差し伸べられます。彼らは、意識的に人脈を作ろうと奔走しているわけではありません。

その魅力の源泉は、彼らが持つ圧倒的な親しみやすさと、人を一切分け隔てしないフラットな姿勢にあります。

彼らは、相手の社会的地位、年齢、性別、国籍といったラベルで態度を変えることが全くありません。

大企業の社長であろうと、アルバイトの学生であろうと、同じ一人の人間として対等に、そして敬意をもって接します。

この壁のなさが、人々に絶大な安心感を与え、「この人になら、普段は言えないような本音も話せるかもしれない」と思わせるのです。

さらに、彼らは組織心理学者アダム・グラントが提唱する「Giver(与える人)」の典型です。彼らは、常にギブアンドテイクの「ギブ」から始めます。

見返りを一切期待することなく、自分の持っている知識やスキル、時間を、困っている人のために惜しみなく提供します。

「面白い本があったから」「この情報、あなたに役立つと思って」と、ごく自然に価値提供を行うのです。

その結果として、多くの人々から深い信頼と好意、そして「恩」を寄せられることになります。

そして、いざ彼らが本当に困った時には、過去に助けた人々が「あの時の恩返しがしたい」と、自発的に助けの手を差し伸べるという、美しい循環が生まれます。

彼らが築いているのは、単なる名刺交換の数で測れるような薄っぺらい「人脈」ではなく、信頼と互恵性に基づいた強固な「コミュニティ」なのです。

空気を読んであえて振る舞う

彼らの「バカっぽい」振る舞いの多くは、天然や無意識の産物ではなく、極めて意識的かつ戦略的な選択の結果です。

その根底には、その場の空気(文脈)を極めて高い解像度で読み取り、その場にいる全員の感情や力関係を把握し、目的達成のために最適な振る舞いを瞬時に選択する、高度な社会的知性が存在します。

これは、自分自身の状態や周囲の状況を、まるで上空から眺めるかのように客観的に監視する「メタ認知能力」が非常に高いことの証左です。

例えば「賢い鷹は爪を隠す」という諺があるように、彼らは自分の高い能力を無闇にひけらかすことのデメリットを熟知しています。

能力をひけらかせば、嫉妬されたり、過度な期待を寄せられたり、面倒な仕事を押し付けられたりするリスクが高まります。それを回避するために、あえて能力を隠し、「人畜無害」で「扱いやすい」キャラクターを演じているのです。

また、意見が対立して緊張感が高まっている会議の場面を想像してください。ここで正論をぶつけても、感情的な反発を招くだけで事態は好転しません。

そんな時、彼らはあえて少し的外れでコミカルな質問を投げかけたり、おどけた態度をとったりします。

一見すると空気が読めない行動ですが、これこそが場の緊張を意図的に緩和し、参加者の凝り固まった頭を一度リセットさせ、冷静な議論に戻すための高等テクニックなのです。

彼らは、自分が「賢い」と評価されることよりも、チーム全体の目的が達成されることや、場の調和が保たれることを遥かに重視します。

この、目的のために「あえてバカになる」という柔軟な選択ができることこそ、彼らが真に戦略的で賢い人物であることの、何よりの証明と言えるでしょう。

まとめ:バカっぽいのに頭がいい人の特徴と関わり方

今回は、「バカっぽいのに頭がいい人」が持つ数々の特徴や、その行動の裏にある深い心理、そして私たちが彼らとどう関わっていくべきかについて、徹底的に掘り下げてきました。

彼らは決して単なるお調子者や変わり者ではなく、カミソりのような鋭い洞察力と、海のように深い配慮、そして自分らしい生き方を貫くしなやかな強さを持った、非常に魅力的な存在です。

最後に、この記事の要点をリスト形式で改めて振り返り、記憶の定着を図りましょう。

- 第一印象とのギャップ: 見た目や話し方は親しみやすいが、本質は極めて鋭い。第一印象で判断は禁物。

- 驚異的な集中力: 普段は省エネモードだが、重要な場面では「フロー状態」に入り驚異的な力を発揮する。

- 本質を見抜く洞察力: 複雑な情報の中からノイズを除去し、問題の核心(急所)を瞬時に見抜く。

- 知的なユーモア: 場を和ませ、円滑なコミュニケーションを築くための戦略的な武器としてユーモアを使いこなす。

- 「無知の知」の実践: 自分の無知を素直に認め、プライドよりも学びを優先する謙虚な姿勢がある。

- 挑戦を恐れない心: 失敗を「学習データ」と捉え、完璧を目指さずに行動し、改善を繰り返すことができる。

- ストレス耐性の高さ: 「課題の分離」や「リフレーミング」を駆使し、精神的な負荷を自ら軽減する術を知っている。

- 自然な人脈形成力: 「Giver」として見返りを求めず与えることで、結果的に強固な信頼のネットワークを築く。

- 意図的な振る舞い: 高いメタ認知能力で場の空気を読み、目的達成のためにあえて「バカっぽく」振る舞うことがある。

- 完璧主義ではない: 100点を目指して動けなくなるより、60点でまず行動することを重視する。

- 他人の評価を気にしない: 「自分は自分、他人は他人」という確固たる軸を持ち、無用な承認欲求から解放されている。

- コミュニケーションの潤滑油: 相手の警戒心を解き、本音や有益な情報を引き出すのが非常に得意。

- 付き合い方のコツ: 表面的な言動に惑わされず、その裏にある意図や本質的な能力を正しく評価することが重要。

- 学ぶべき姿勢: 彼らのストレスフリーな思考法や、失敗を恐れない挑戦する心は、我々の人生を豊かにする上で大いに参考に値する。

- 真の賢さ: 知識をひけらかすことではなく、他者やコミュニティのために知性を有効に使えることが、本当の賢さであると示してくれる。

彼らのユニークな振る舞いを正しく理解することで、私たちは人間関係における新たな視点や、より自由な生き方のヒントを得ることができます。

もしあなたの周りにそんな「バカっぽいのに頭がいい人」がいるのなら、幸運です。その表面的な姿だけでなく、内に秘められた知性や優しさ、そして戦略性に目を向けてみてください。

きっと、これまで以上に深く、尊敬に値する素晴らしい関係を築いていけるはずです。