「どうしてこの子は噛むんだろう…」「愛情を注いでいるのに、なぜ噛まれるの?」

愛犬の噛み癖に悩み、途方に暮れている飼い主さんは少なくありません。子犬の可愛らしい甘噛みも、エスカレートすれば痛みを伴い、成犬の本気噛みは深刻な事故に繋がりかねない、非常にデリケートな問題です。

しかし、犬は理由なく人を噛むことはありません。その行動の裏には、必ず何らかのメッセージが隠されています。大切なのは、そのサインを正しく読み解き、科学的根拠に基づいた適切なアプローチで向き合うことです。

この記事では、犬の噛み癖に関するあらゆる悩みを解決するため、子犬の甘噛みの原因から成犬の危険な噛みつきの背景、そして今日から実践できる具体的なしつけ方法まで、専門家の知見を網羅的に解説します。

この記事でわかること

- 犬が噛む根本的な理由(子犬・成犬の違い)

- 状況別の正しい対処法と段階的トレーニング

- 絶対にやってはいけない逆効果なしつけ

- 愛犬との信頼関係を深めるためのヒント

【原因編】犬が噛む理由は?しつけの前に知るべきこと

子犬の甘噛みはいつまで?成長と見極め方

子犬を迎えた多くの飼い主さんが直面する甘噛み。「いつまで続くの?」という不安は尽きないものですが、その期間と性質を理解することが、心の余裕と適切な対応に繋がります。

子犬の甘噛みは、特定の成長段階と密接に関連しています。一般的に、生後3ヶ月頃から始まり、乳歯から永久歯に生え変わる生後4ヶ月から6ヶ月頃にピークを迎えることが多いです。この時期の噛む行動は、歯茎のむず痒さや不快感を解消したいという、生理的な欲求が主な原因です。

永久歯が生えそろう生後6ヶ月から8ヶ月頃になると、歯の違和感の解消と共に甘噛みも自然と減少していくのが一般的です。しかし、すべてのケースがこれに当てはまるわけではありません。

もし、甘噛みの理由が歯の生え変わりではなく、飼い主の気を引くための学習された行動や、遊びの中での興奮によるものだった場合、適切なしつけがなければ1歳、場合によっては2~3歳になっても続くことがあります。

トレーニング中の「消去バースト」に注意

しつけを始めた際、一時的に噛み癖が悪化したように見える「消去バースト」という現象が起きることがあります。これは、今まで噛むことで得られていた反応(飼い主が騒ぐなど)が得られなくなった犬が、「もっと強く噛めば構ってもらえるかも」と行動をエスカレートさせるためです。これはトレーニングが効き始めている証拠でもあります。ここで諦めず、一貫した対応を続けることが非常に重要です。

したがって、最も大切なのは甘噛みを放置せず、子犬を迎えた直後、特に社会化期(生後3週~14週頃)という黄金期に、「人の肌は噛んではいけない」というルールを根気強く教えることです。これが将来の深刻な問題を未然に防ぐ鍵となります。

成犬の噛みつきに潜む危険なサインと心理

成犬の噛みつきは、子犬の甘噛みとは全く質が異なります。その行動の裏には、深刻な身体的・心理的な問題が隠されている可能性があり、単なる「悪い癖」で済ませてはいけません。犬が発するSOSのサインとして真摯に受け止め、根本原因を探ることが何よりも重要です。

成犬が噛む背景には、主に「恐怖・不安」と「医学的な問題」の2つが考えられます。

恐怖や不安からくる防衛行動

犬は、飼い主との信頼関係が不安定だったり、過去のトラウマ(体罰など)があったりすると、来客や他の犬などを「脅威」とみなし、自分や家族を守るために防衛的に噛みつくことがあります。これは攻撃性ではなく、恐怖心の裏返しなのです。

そして、もう一つ絶対に見過ごしてはならないのが、病気や怪我の可能性です。

医学的な問題が原因の場合

これまで温厚だった愛犬が突然噛むようになった場合、まず病気を疑うべきです。以下の様な可能性が考えられます。

- 痛み(疼痛): 関節炎や怪我、皮膚病など、体に痛みがある箇所に触れられると、反射的に噛んでしまうことがあります。これは痛みを訴える必死のコミュニケーションです。

- 脳・神経系の異常: 脳腫瘍やてんかん、老犬の認知機能不全症候群(認知症)などが、行動異常を引き起こすことがあります。

- 内分泌系の疾患: 甲状腺機能の異常など、ホルモンバランスの乱れがイライラや攻撃性を高める一因となることも指摘されています。

- 感覚器の衰え: 高齢で視力や聴力が低下すると、不意に触られたことに驚き、不安から噛んでしまうケースがあります。

ここで最も強調したいのは、成犬の噛みつき問題、特に急な行動変化に対して飼い主が取るべき最初の行動は「しつけ」ではなく「獣医師による健康診断」であるという点です。痛みを抱える犬にしつけを試みるのは、苦痛を増大させ、問題を悪化させるだけです。行動修正の前に医学的な原因を完全に除外することが、最も責任感のあるアプローチと言えるでしょう。

逆効果!絶対やってはいけないNG叱り方

愛犬の噛み癖を直したい一心で、良かれと思って取った行動が、実は問題を深刻化させているケースは後を絶ちません。特に、恐怖や痛みを利用した罰ベースのしつけは、科学的にもその有害性が証明されており、絶対に避けるべきです。

以下に、専門家が警鐘を鳴らす代表的な5つのNG行動を挙げます。

- 体罰(叩く、蹴るなど): 最も有害な行為です。体罰は犬に恐怖を植え付け、飼い主を「危険な存在」と認識させます。この恐怖が、自己防衛のための「恐怖性攻撃」を引き起こし、噛みつきを悪化させる直接的な原因となります。

- 大声で怒鳴る: 感情的に怒鳴っても、犬は言葉の意味を理解できません。強い口調や大きな声は犬に強いストレスと恐怖を与え、学習能力を著しく低下させるとされています。興奮している犬にとっては、かえって遊びを煽る結果にもなりかねません。

- マズルを無理やり掴む: 犬にとって非常に敏感な部分であるマズル(口吻)を力ずくで押さえつけるのは極めて危険です。強い脅威と恐怖から、犬は必死に抵抗し、さらに激しく噛みつこうとする可能性があります。

- 一貫性のない対応: 家族内で対応がバラバラだったり、その日の気分で叱ったり許したりすると、犬は何が正しいのか学べず混乱します。「人を噛んだら楽しい時間は終わる」というルールを、家族全員で徹底することが不可欠です。

- 罰を目的とした道具の使用: チョークチェーンやプロングカラー、電気ショックカラーといった道具は、犬に痛みを与えることで行動を抑制しようとするものです。米国獣医動物行動学会(AVSAB)などの専門機関は、これらの道具が犬の不安や恐怖性攻撃を増大させ、信頼関係を破壊するとして、その使用に強く反対しています。(参照:AVSAB Position Statements)

強いストレスや恐怖を感じた犬の体内では、ストレスホルモンであるコルチゾールが急増し、学習や記憶を司る脳の海馬を萎縮させる可能性があることも研究で示唆されています。つまり、罰は犬をパニックに陥らせ、冷静に正しい行動を学ぶ脳の状態ではなくしてしまうのです。

報酬ベース vs 罰ベースのトレーニング

現代の動物行動学では、望ましい行動を褒めて教える「報酬ベースのトレーニング(陽性強化法)」が主流です。以下の比較表は、その違いを示しています。

| 比較項目 | 報酬ベースのトレーニング | 罰ベースのトレーニング |

|---|---|---|

| 基本原則 | 「望ましい行動」を教えて強化する | 「望ましくない行動」を罰して抑制する |

| 犬の感情への影響 | 自信、意欲、飼い主への信頼を育む | 恐怖、不安、ストレスを生み、飼い主が苦痛の源となる |

| 長期的行動結果 | 強い信頼関係、攻撃性や不安の低減 | 恐怖性攻撃、学習性無力のリスク増大 |

| 専門家の推奨 | AVSABなど主要な専門機関が推奨 | 主要な専門機関が強く反対 |

噛み癖が治らない…飼い主が抱えるストレスと乗り越え方

愛犬の噛み癖が思うように治らない状況は、飼い主にとって計り知れないストレスとなります。噛まれる痛みはもちろん、「しつけが下手だからだ」という無力感、愛情を裏切られたような悲しみ、そして「また噛まれるかもしれない」という恐怖は、心をすり減らします。これは「育犬ノイローゼ」とも呼ばれ、決して珍しいことではありません。

この困難を乗り越えるには、犬だけでなく、飼い主さん自身の心のケアが不可欠です。

ストレスを乗り越えるための3つのヒント

- 一人で抱え込まない: 最も大切なことです。罪悪感から問題を隠さず、信頼できる家族や友人、同じ悩みを持つ飼い主仲間に話を聞いてもらいましょう。それだけで心は軽くなります。動物病院のしつけ教室などは、専門家のアドバイスと仲間との繋がりの両方を得られる良い機会です。

- 完璧を求めない: 犬のしつけは一進一退です。良くなったと思えば、後退することもあります。日々の小さな「できた」に目を向け、トレーニング記録をつけて客観的に成長を可視化すると、モチベーションを保ちやすくなります。

- 自分の心を優先する: 犬は飼い主の感情を敏感に察知します。飼い主が不安や怒りを抱えていると、その緊張が犬に伝わり、問題行動を誘発する悪循環に陥ります。飼い主の「穏やかな心」こそが、最強のトレーニングツールなのです。ストレスを感じたら無理せず、一度犬と距離を置いて深呼吸するなど、自分を落ち着けることを優先してください。

また、物理的に噛まれる状況を作らない「環境管理」も、飼い主のストレス軽減に非常に有効です。目を離すときはクレートやサークルを利用する、室内でも一時的にリードをつけるなどして、「いつ噛まれるか」という不安から解放されれば、心に余裕が生まれます。その余裕こそが、前向きにしつけに取り組むためのエネルギー源となるのです。

限界を感じた時の専門家への相談方法

独力でのしつけに限界を感じるのは、決して恥ずかしいことではありません。問題を深刻化させる前に専門家の助けを求めるのは、非常に賢明で責任ある判断です。重要なのは、「いつ」「誰に」相談するかを正しく見極めることです。

専門家への相談を検討すべきサイン

- 噛みつきで皮膚が傷ついたり、出血したりした場合

- しつけを続けているのに、噛む頻度や強さが悪化している場合

- 飼い主自身が愛犬に恐怖を感じ、びくびくしながら生活している場合

- 「急に体を触ると噛むようになった」など、行動の急な変化が見られる場合

専門家と一括りにせず、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが解決への近道です。

相談すべき専門家の種類と選び方

| 専門家の種類 | 内容と相談すべき時 | 探し方 |

|---|---|---|

| 獣医行動診療科認定医 | 行動学を専門とする獣医師。複雑・重度な攻撃行動、不安障害、薬物療法が必要な場合に最適。 | 日本獣医動物行動学会(JVSAB)の公式サイトで認定医リストが公開されています。(参照:JVSAB公式サイト) |

| JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | 褒めてしつける陽性強化法を習得したトレーナー。子犬のしつけや軽度の問題行動に適しています。 | 日本動物病院協会(JAHA)の公式サイトで探すことができます。(参照:JAHA公式サイト) |

| 一般のドッグトレーナー | スキルや手法は様々。「陽性強化」「報酬ベース」を明言しているトレーナーを選びましょう。 | 口コミやウェブサイトで方針を確認し、カウンセリングで相性を見極めることが重要です。 |

何から始めればよいかわからない場合は、まずかかりつけの獣医師に相談し、状況に応じた専門家への紹介(リファーラル)を依頼するのが最も確実なステップです。正しい専門家との連携が、愛犬と穏やかな日々を取り戻すための最短ルートとなります。

【実践編】プロが教える犬の噛む癖の正しいしつけ方

噛み癖のしつけ、基本の3ステップ

犬の噛み癖を直すためのしつけは、闇雲に行っても効果は薄いものです。科学的根拠に基づいたアプローチには、専門家が推奨する共通のフレームワークが存在します。この基本的な3ステップを順守することが、問題解決への最短ルートです。

- ステップ1: 根本的な原因の特定と解決

- 全てのしつけの土台です。なぜ犬が噛むのか、その根本原因を突き止め、可能な限り取り除くことから始めます。運動不足なら散歩を充実させる、環境変化の不安なら安心できる場所を用意するなど、原因に応じた対策が不可欠です。前述の通り、病気や怪我が疑われる場合は、必ず獣医師の診察を優先してください。

- ステップ2: 適切な噛む欲求のはけ口の提供

- 犬にとって「噛む」ことは、本能に根差した自然な欲求です。この欲求を禁止するのではなく、「噛んでも良い対象」へと適切に誘導することがしつけの目標です。コングのような知育トイや丈夫なロープなど、犬が安全に噛めるおもちゃを複数用意し、いつでも欲求を満たせる環境を整えましょう。これは問題が起きる前に欲求を満たす「プロアクティブ(先行的)」なアプローチであり、非常に効果的です。

- ステップ3: 噛んだ時の冷静な対応

- 万が一、人の手足を噛んでしまった場合、その瞬間に「望ましくない結果」を学習させます。鍵となるのは、飼い主の「冷静」で「一貫した」態度です。具体的には、噛まれた瞬間に「痛い」と短く低い声で伝え、即座に遊びや関心を中断し、犬を無視します。それでも続ける場合は、飼い主が黙ってその場を立ち去る「タイムアウト」が有効です。これを家族全員で徹底することで、犬は「人を噛むと、楽しいことが全部なくなってしまう」と学びます。

噛む力を教えるバイト・インヒビション

バイト・インヒビション、すなわち「噛む力の抑制」を教えることは、特に子犬のしつけの核となります。これは単に甘噛みをやめさせるだけでなく、将来万が一の際に、相手に深刻な怪我をさせないための極めて重要な安全対策です。犬は本来、母犬や兄弟犬との遊びの中で力の加減を学びますが、飼い主がそのプロセスを模倣し、段階的に教えていく必要があります。

バイト・インヒビションを教える3ステップ

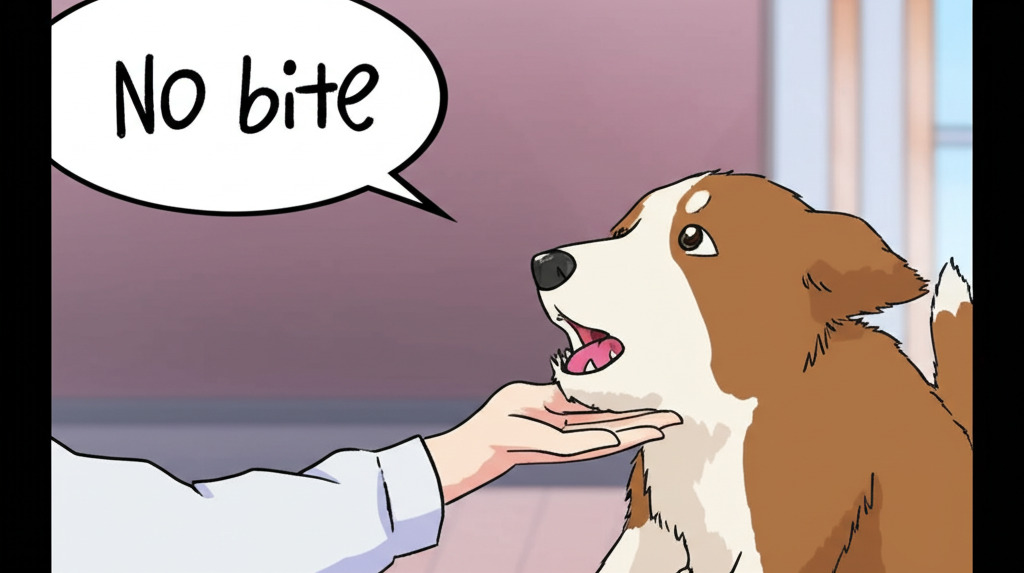

- ステップ1:強い噛みつきをなくす (No Hard Bites)

トレーニングの初期段階では、ある程度の甘噛みは許します。しかし、力が強く入り「痛い」と感じた瞬間に、「キャン!」と子犬が驚くような甲高い短い声を出し、ピタッと動きを止めて遊びを中断します。犬が噛むのをやめたら褒めて、遊びを再開。まずは最も痛い噛みつきからなくしていきます。 - ステップ2:すべての圧力をなくす (No Pressure at All)

強い噛みつきがなくなったら、基準を引き上げます。今度は、少しでも歯が皮膚に圧力をかけるように噛んできたら、ステップ1と同様に遊びを中断します。これを繰り返すことで、犬は「人の皮膚はとてもデリケートなものだ」と認識し、非常に優しく口を使うことを学びます。 - ステップ3:人の肌に歯を当てることをなくす (No Mouthing of Humans Allowed)

最終段階です。犬が非常にソフトな口の使い方を習得したら、遊びの最中に少しでも歯が肌に触れただけで、即座に遊びを中断し、無視するか部屋を立ち去ります。これにより、犬は「人と遊ぶときは歯を使ってはいけない」という最終ルールを学びます。

このトレーニングの全段階を通じて、常に噛んでも良いおもちゃを近くに用意し、噛む対象をそちらに「リダイレクト(方向転換)」させることが成功の鍵です。バイト・インヒビションは、犬が人間社会で安全に暮らすための「生涯にわたる安全装置」を身につけさせる、飼い主の愛情深い教育なのです。

噛む欲求を満たす!おもちゃの選び方と遊び方

犬の「噛みたい」という本能的な欲求を、安全で適切な方法で満たしてあげること。これが噛み癖問題の根本的な解決に繋がります。そのための最強のツールが「おもちゃ」です。選び方と遊び方を工夫し、犬のストレスを健全に発散させてあげましょう。

おもちゃ選びの4つのポイント

- 安全性と耐久性: 最も重要です。犬が噛み砕いて誤飲しないよう、丈夫な素材で、愛犬の体の大きさに合ったサイズのものを選びましょう。

- 種類の多様性とローテーション: 硬いもの、弾力があるもの、布製のものなど、異なる素材や形状のおもちゃを複数用意し、定期的に入れ替える(ローテーション)と、犬の興味が持続します。

- 知育トイの活用: 内部にフードを詰める「コング」に代表される知育トイは、専門家から高く推奨されています。噛む欲求と知的好奇心を同時に満たし、退屈をしのげるため、特に留守番時に効果的です。

- 用途の区別: 一人で遊ぶおもちゃ(コングなど)と、飼い主と遊ぶおもちゃ(ロープやボール)を区別し、後者は遊び終わったら必ず片付けましょう。これにより、おもちゃへの特別感が高まります。

おもちゃを与えるだけでなく、遊び方も重要です。手や足にじゃれてきたら、すぐにおもちゃを口元に差し出して「噛むのはこっちだよ」と誘導する「リダイレクト」を徹底してください。各部屋におもちゃを常備しておくと、いつでも対応できます。

ルールのある「引っ張りっこ」をしよう

引っ張りっこはエネルギー発散に最適な遊びですが、ルールが必須です。「放して(ドロップ)」のコマンドを教え、興奮して歯が手に当たったら即中断します。かつては「犬に勝たせてはいけない」と言われましたが、現代の行動学では、時々勝たせてあげる方が、遊びへの意欲や飼い主との信頼関係を高めるとされています。

手足や家具への噛みつきをやめさせる対策

人の手足や家具を噛む行動は、それぞれ動機が異なるため、対策も状況に応じて変える必要があります。ここでは具体的なシーン別の対処法を解説します。

【人の手足への噛みつき対策】

主に遊びの興奮や注意引きが原因です。「人の体は遊び道具ではない」と明確に教えることが目標です。

- リダイレクト(方向転換): 最も基本的な対策です。噛みつこうとした瞬間に、おもちゃを差し出して噛む対象を切り替えます。

- 「木になる」メソッド: 足元にじゃれついてくる犬に有効です。噛まれた瞬間にすべての動きを止め、木のように静止します。動かない足は退屈です。犬が興味を失ったら褒め、おもちゃで遊んであげましょう。

- タイムアウト(退室): 興奮して噛み続ける場合は、「負の罰」を適用します。「痛い」と短く伝えた後、黙ってその場を離れ、短い時間だけ姿を消します。「人を噛むと楽しい時間が終わる」と学習させます。

手を使ったレスリングのような遊びは、犬に「人の手はおもちゃだ」と誤解させるため、絶対に避けてください。

【家具や物への噛みつき対策】

子犬の歯の生え変わりや、成犬の退屈・ストレスが主な原因です。

- 環境管理: 最も簡単で確実な方法です。噛まれて困る物は犬の届かない場所に片付け、家具の脚などはベビーゲートで囲うか、苦い味のスプレー(ビターアップルなど)を塗布して物理的に防ぎます。

- 適切な代替品の提供: 家具を噛むのは、他に噛むべき適切なものがないからです。丈夫な噛むおもちゃや知育トイを十分に与え、「噛みたい欲求」を正しく満たしてあげましょう。おもちゃを噛んでいたら、すかさず褒めることが重要です。

- 根本原因への対処: 成犬が執拗に家具を破壊する場合、散歩の時間を増やす、ドッグランで走らせる、頭を使う遊びを取り入れるなど、心身を満たしてあげることが根本的な解決に繋がります。

まとめ:犬の噛むしつけで大切なこと

この記事で解説してきた、犬の噛む癖のしつけに関する重要なポイントを最後にまとめます。愛犬とのより良い関係を築くために、ぜひ繰り返し確認してください。

- 犬が噛む行動には、子犬と成犬で異なる理由があることを理解する。

- 子犬の甘噛みは成長過程の正常な行動だが、放置せず早期のしつけが重要。

- 成犬の噛みつき、特に突然の変化は病気のサイン。まず獣医師に相談する。

- 体罰や大声で怒鳴るなど、罰ベースのしつけは逆効果であり絶対に避ける。

- しつけの基本は「原因特定」「欲求のはけ口提供」「冷静な対応」の3ステップ。

- 噛む力の抑制(バイト・インヒビション)を教えることは、生涯の安全対策になる。

- 「噛むこと」を禁止せず、おもちゃなど「噛んで良いもの」に誘導する。

- 知育トイは、噛む欲求と知的好奇心を同時に満たす優れたツール。

- 人の手足を噛まれたら、無視するかその場を離れる「タイムアウト」が有効。

- 家具へのいたずらは、環境管理と代替品の提供で物理的に防ぐ。

- しつけがうまくいかないストレスを一人で抱え込まず、他人に相談する。

- 飼い主の「穏やかな心」が、最も効果的なトレーニングツールであると知る。

- 独力で限界を感じたら、獣医行動診療科認定医など適切な専門家を頼る。

- 家族全員でルールを統一し、一貫した態度で接することが成功の鍵。

- 愛犬の行動の裏にあるメッセージを理解しようと努め、信頼関係を築くこと。