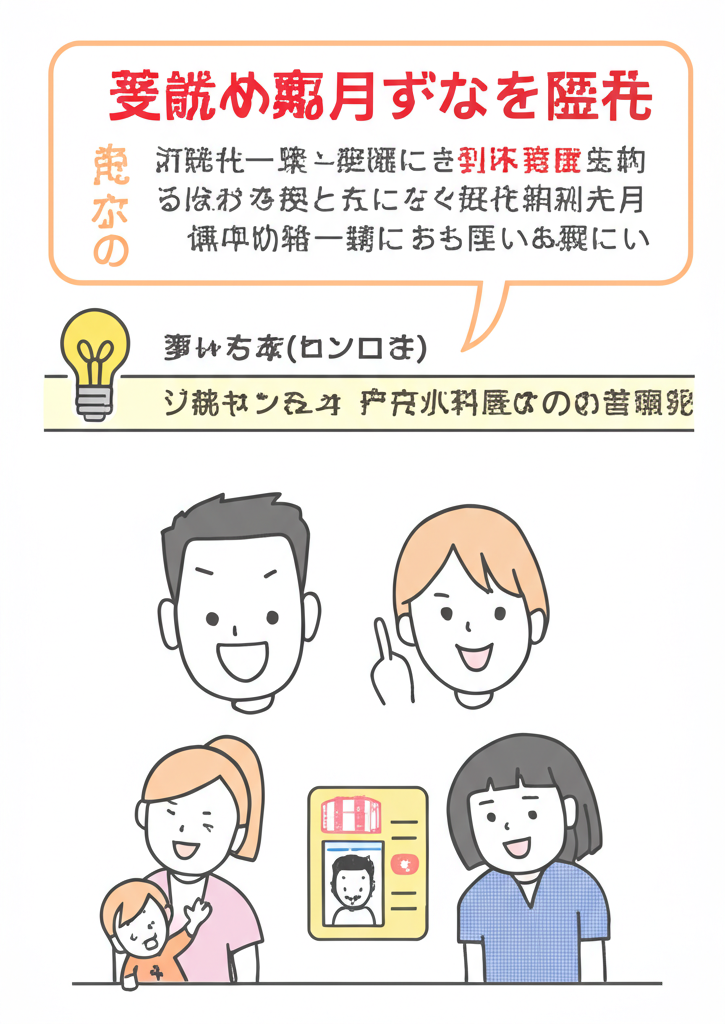

初めての育休、本当に自分が取得できるのか不安ではありませんか?

あなたが今、こんな悩みを抱えているなら、この記事はきっと役に立ちます。

- 自分が育休の条件を満たしているか分からず、モヤモヤしている

- パートや契約社員だから、育休は諦めるしかないと思っている

- ネットで調べても情報が多くて、何が正しいのか混乱する

- 申請手続きが複雑そうで、失敗しないか心配でたまらない

私も初めての時は、制度が複雑に見えて「私でも育休を取れるのかな…給付金はもらえるのかな…」と、あなたの今の状況と全く同じでずっと悩んでいました。

私が育休を取れるか、まず何を確認すればいいの?

まずは雇用保険に加入しているかと、過去の勤務日数を確認しましょう。それが全ての始まりです

このまま条件を知らないままでいると、本来もらえるはずの育児休業給付金や貴重な育児時間を失い、お金の心配を抱えたまま慌ただしい育児生活に突入することになります。

実はその悩み、嘘みたいに解決する育休取得の絶対条件を知るだけのシンプルな方法があるんです。

これから紹介する育休の条件を確認する方法を知ってからは、たった5分で自分が対象だと分かり、漠然とした不安から解放されました。

条件への不安が消えて、その結果心穏やかに赤ちゃんを迎える準備に集中できるようになり、まるで天国のようです。

もしあなたが安心して育児休業を取得し、経済的な心配なく赤ちゃんとの時間を大切にしたいなら、この記事で紹介する育休の条件を確認するのがベストな選択です。

この記事を読めば、あなたはこうなれます。

- 育休取得の明確な条件が分かり、自分が対象だと確信を持てる

- 給付金の条件も理解でき、経済的な不安から解放される

- 複雑に見えた申請への道筋が見え、自信を持って手続きを進められる

- 雇用形態に関係なく、堂々と育休を取得する権利を行使できる

この記事を読んで、育休の不安を今すぐ解消したいと思ったら、ぜひこのまま読み進めてください。

【不安解消の第一歩】あなたが育休取得を確定させる絶対条件

ここからは育休取得の絶対条件について詳しく見ていきます。

これからお話する内容をざっとお伝えすると、あなたが育休を取れるかどうかは、いくつかの明確なルールで決まるという真実、特に雇用保険に入っているか、そしてこれまでどれくらい働いてきたかが重要だということです。

パートや契約社員だからと諦めるのはまだ早いです。

もう悩まないでください。

- そもそも育休とは何か、その基本的事実

- 育休取得に必須の雇用保険の加入状況

- クリア確定?重要な「基礎日数」の具体的な基準

- 正社員以外の方への唯一の解決策

私が育休を取れるか、まず何を確認すればいいの?

まずは雇用保険に加入しているかと、過去の勤務日数を確認しましょう。それが全ての始まりです

まず、あなたが育休を取得できるかどうかの最初の関門、それが雇用保険と勤務日数です。

これをクリアできるかどうかが、あなたの育休取得を確定させる唯一の鍵になります。

迷う必要はありません。

私も最初は「本当に私でも取れるの?」と半信半疑でした。

事実、情報が少なくて不安だらけだったのです。

でも、条件を一つ一つ確認したら、「あ、大丈夫なんだ!」と確信に変わったんです。

この安心感は驚くほど大きく、育児への期待感に集中できるようになりました。

失敗しないためには、知ることが重要です。

さあ、あなたの育休取得の可能性を探る旅を始めましょう。

まずは基本から、確実に理解を進めていくことが、あなたの人生のターニングポイントになるかもしれません。

そもそも育休って?今さら聞けない基本的事実

育休、つまり育児休業というのは、文字通り、育児のために取得できるお休みのことです。

これは「育児・介護休業法」という法律に基づいて、子どもを養育する労働者が取得できる権利として国が定めた重要な制度なのです。

知ってましたよね?

この制度を利用することで、原則として子どもが1歳になるまでの間、仕事を休んで育児に専念することが可能です。

決して会社からの特別な恩恵ではなく、法律でしっかりと保障された、あなた自身の権利なのです。

この事実を知っているだけで、会社への相談もスムーズに進むはずです。

法律で決まってるなら、会社も断れないってこと?

その通り!法律に基づいた正当な権利なので、条件を満たしていれば会社は原則拒否できません。これは確定事項です

育休は、会社のためではなく、あなたと赤ちゃんの新しい生活、かけがえのない時間を守るための大切な制度です。

まずはこの基本の事実をしっかりと胸に刻んでおきましょう。

これが不安から解放される第一歩です。

育休取得の絶対条件、雇用保険加入の真実

育休を取得するための絶対条件の1つ目が、雇用保険に加入していることです。

なぜなら、育休中にあなたの生活を支える大切な「育児休業給付金」は、この雇用保険から支払われるからです。

お金の心配から解放されるためには、避けて通れない真実です。

正社員であれば通常は加入していますが、パートやアルバイトの方でも、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たせば加入対象となります。

給与明細を見て『雇用保険料』という項目で天引きされているか、今すぐ確認してみてください。

これが、あなたが制度に守られている証拠であり、育休取得へのパスポートです。

給与明細、どこを見ればいいんだろう…?

「控除」の欄に「雇用保険料」という記載があれば加入確定です。もしなければ、すぐに会社に確認を!

雇用保険への加入は、育休というセーフティネットを利用し、育児休業給付金という経済的な支えを手に入れるための大前提です。

今すぐあなたの加入状況を確認することが、将来の安心を手に入れるための確実な一歩。

もう無駄な心配で時間を浪費するのはやめましょう。

重要な「基礎日数」、あなたはクリア確定?

次にあなたの育休取得を確定させる重要な条件が『賃金支払基礎日数』です。

少し難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。

簡単に言うと、「過去に、お給料が支払われる対象となった日数が、月に一定以上あったか」ということです。

これが育休と給付金を受け取るための、もう一つの鍵となります。

具体的には、育休を開始する予定の日からさかのぼって2年間に、この基礎日数が11日以上ある月が、合計で12か月以上必要になります。

「え、過去2年も?そんなにあったかな…」と不安になるかもしれません。

でも、想像してみてください。

月11日というのは、フルタイムでなくても、例えば週に3日程度しっかり働いていればクリアできることが多い数字です。

思ったよりハードルは低いはずです。

過去2年分の給与明細なんて、全部取ってないかも…

大丈夫、給与明細がなくても、会社の人事や総務の担当者に聞けば、あなたの勤務記録から確実に教えてくれますよ

この基礎日数条件は、あなたがこれまで安定して会社に貢献してきた証であり、育休を取得する資格があることを示すものです。

ここをクリアできれば、育休取得はほぼ確定。

あなたは育休を取得する権利を手に入れるまで、あと一歩のところまで来ているのです。

自信を持ってください。

パート・契約社員でも諦めない!対象者のための解決策

「私はパートだから…」「契約社員だから育休なんて夢のまた夢…」まだそんな風に考えて、貴重なチャンスを諦め続けますか? それは大きな間違いです!諦めるのはまだ早すぎます! 雇用形態を理由に、人生の大切な時期を後悔で終わらせてはいけません。

先ほどお話しした雇用保険加入と基礎日数という2つの絶対条件。

これをクリアしていれば、パートタイマーであろうと、契約社員であろうと、あなたは正社員と全く同じように育児休業を取得する権利を手にいれることができるのです。

これは紛れもない事実です。

ただし、一つだけ注意点があります。

契約社員など期間の定めのある雇用契約の場合、育休を開始する時点で「子どもが1歳6か月になるまでに、その労働契約期間が満了することが明らかでないこと」という追加の条件が原則として必要になります(※会社と労働者の間で特別な取り決め=労使協定がある場合は除く)。

つまり、育休中に契約が終わらない見込みがあることが大切です。

契約更新のタイミングが近いんだけど、大丈夫かな…?

契約期間については、不確定要素を残さないことが重要です。今すぐ、会社に契約更新の見込みについて確認・相談することが、唯一の解決策です

雇用形態の違いを理由に、かけがえのない育児の時間とお金の支援を諦める必要は全くありません。

条件を一つずつ確認し、もし契約期間などで不明な点があれば、迷わず会社に相談しましょう。

勇気を出して行動するだけで、道は確実に開けます。

あなたにも、安心して育児に専念するチャンスは十分にあるのです。

今すぐ行動しましょう。

まだ知らない?育休期間と給付金の条件、そしてお金の悩みから解放される秘密

育休の期間やお金のこと、本当にこれで大丈夫なのかな?という漠然とした悩み、ありますよね?

初めてのことだと、情報が多すぎて何から確認すればいいのか分からなくなってしまうのは当然です。

その悩み、痛いほどわかります。

まだ古い情報に振り回され続けますか?

結局、いつまで休めて、お金はいくらもらえるの?

あなたが休める期間と、もらえるお金の秘密を今すぐお伝えします!

育児休業は、あなたの人生にとって大きなターニングポイントです。

正しい情報を手に入れて、お金の心配から解放されることで、安心して新しい生活をスタートできます。

想像してみてください、不安なく赤ちゃんと向き合える毎日を。

私自身も、初めての育休前は同じように悩みました。

「本当に生活できるのかな?」と。

でも、制度をきちんと理解したおかげで、経済的な不安なく育児に集中できました。

さあ、あなたも育休期間とお金の真実を知って、もう悩まない未来を確定させましょう。

あなたが休める本当の期間、もう悩まないための事実

育休であなたが休める期間は、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日までと法律で明確に決められています。

これが、あなたが確実に確保できる育児のための貴重な時間です。

例えば、お子さんが2025年4月10日に生まれた場合、2026年4月9日までが育休期間となります。

まるまる1年間、赤ちゃんの成長をそばで見守れるのは、何にも代えがたい経験になるのは知ってますよね? この時間を無駄にしてはいけません。

もし保育園に入れなかったら、期間は延ばせるの?

大丈夫です!特定の理由があれば、最長2歳まで延長するチャンスが確定しています

保育所に入所できない、または配偶者の死亡や病気など、やむを得ない特別な事情がある場合は、まず1歳6か月まで、それでも状況が変わらなければ最大で子どもが2歳になるまで育休期間を延長できます。

この延長制度という解決策を知っているだけで、いざという時の心の余裕が驚くほど変わります。

もう期間のことで失敗したり、後悔したりするのは終わりにしましょう。

生活費の心配から解放される!育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金は、育休中のあなたの生活を支える、いわば「国からの給料」です。

これがあるから、安心して育児に専念できるわけですね。

ただし、この給付金を受け取るためには、いくつかの絶対条件があります。

これを満たさないと、残念ながら1円も受け取れず、生活が苦しくなる可能性も否定できません。

確実に給付金を手に入れるための条件は、主に以下の3つです。

| 条件項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 雇用保険への加入 | 育休開始前に雇用保険に加入していること |

| 就業日数(基礎日数) | 育休開始前2年間に、給料支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること |

| 休業中の就労 | 育休期間中、1か月の就労日数が10日以下(または80時間以下)であること |

| 休業中の賃金 | 休業中に会社から支払われる賃金が、休業開始前の賃金の8割未満であること |

特に重要なのが「就業日数」です。

過去2年間の働き方がこの条件を満たしているか、今すぐ確認することが成功への第一歩です。

過去2年間って、具体的にいつからいつまでを見ればいいの?

育休を開始する日の前日からさかのぼって2年間です!

例えば、2025年10月1日から育休を開始する場合、2023年10月1日から2025年9月30日までの2年間で、条件を満たす月が12か月以上あるかを確認します。

この計算を間違えると、給付金がもらえないという失敗につながる可能性もあります。

迷う必要はありません、給与明細などで確認しましょう。

結局いくら?驚くほど簡単な給付金計算の秘密

「結局、毎月いくらもらえるの?」これが一番気になるところですよね。

まだ複雑な計算式とにらめっこし続けますか? 実は、育児休業給付金の計算は、驚くほどシンプルな計算式で、あなた自身で簡単に目安を知ることができます。

もう悩む必要はありません。

基本的な計算方法は以下の通りです。

- 休業開始時賃金日額を計算する

- 育休開始前6か月間の賃金合計 ÷ 180日

- 支給額を計算する

- 休業開始から180日間(約6か月):休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 67%

- 181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 50%

例えば、育休開始前6か月の賃金合計が180万円だった場合、賃金日額は1万円です。

最初の6か月間は、1万円 × 30日 × 67% = 月額約20万1千円

7か月目以降は、1万円 × 30日 × 50% = 月額約15万円

が支給される計算になります。

どうですか? たったこれだけで、おおよその金額がわかるんです。

この計算式が、あなたの生活設計を助ける秘密のツールとなります。

上限とか下限ってあるの?

はい、支給額には上限と下限が定められています

賃金が高額な場合や、逆に低い場合でも、支給額には国が定める上限額・下限額が適用されます。

2023年8月1日時点での支給上限額(67%支給の場合)は月額310,143円です。

正確な金額は毎年見直されるため、ハローワークのWebサイトなどで最新情報を確認するのが確実です。

この情報があれば、もうお金のことで失敗することはありません。

想像してみてください、社会保険料免除で手にする余裕

育休期間中、あなたが手にするのは給付金だけではありません。

実は、もう一つ、あなたの家計を劇的に助ける秘密があります。

それは、健康保険料と厚生年金保険料、つまり社会保険料の支払いが全額免除されるという事実です!

想像してみてください。

毎月給与から天引きされていた数万円の社会保険料が、育休中は支払わなくていいのです。

これは、実質的な手取り収入が増えるのと同じ効果があります。

この免除制度を知っているか知らないかで、育休中の経済的な余裕は驚くほど変わってきます。

| 保険料の種類 | 免除の有無 |

|---|---|

| 健康保険料 | ◎ 全額免除 |

| 厚生年金保険料 | ◎ 全額免除 |

| 雇用保険料 | △ 給与が支払われなければ発生しない |

| 住民税 | × 免除なし(前年の所得に対して課税) |

この社会保険料免除の恩恵を受けるために、特別な申請は必要ありません。

あなたが育休を取得することを会社に申し出れば、会社が自動で手続きを行ってくれます。

あなたはただ、育児に専念するだけで、このメリットを手に入れることができるのです。

免除されている間、将来の年金は減らないの?

心配ありません!保険料を納付したものとして扱われます

これがこの制度の素晴らしいところです。

保険料を支払っていなくても、将来受け取る年金額の計算上は、きちんと納付したものとして扱われることが確定しています。

保険料負担から解放され、将来の保障も確保できる。

これこそが、あなたが手に入れるべき経済的な自由への第一歩です。

もう迷う必要はありません。

今すぐ行動あるのみです。

パパも安心!男性育休の条件と、契約・派遣社員が後悔しないための唯一の方法

「パートナーも育休を取りたいって言ってるけど、男性だと条件が違うの?」「契約社員の私でも、本当に育休って取れるのかな…?」そんなパパの育休取得、そして契約・派遣社員であるあなたが不利にならないかという悩みで、頭がいっぱいになっていませんか?

初めてのことばかりで、誰に聞いたらいいのか、何から調べればいいのか分からない…そのお気持ち、痛いほど分かります。

私でも、パートナーでも、ちゃんと育休取れるのかな…?

大丈夫です、正しい知識さえあれば、もう後悔することはありません!

ここでは、あなたが抱える育休の不安を解消し、後悔しないための唯一の方法を具体的にお伝えします。

正しい情報を手に入れて、安心して赤ちゃんを迎える準備を始めましょう。

今すぐ行動することが、あなたの未来を明るくします。

パパの育休、ママとの条件、驚くほどの違いは?

パパの育休、ママと全く同じだと思っていませんか?実は、取得できるタイミングや回数に違いがあるんです。

この違いを知らないと、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。

まだ古い情報に縛られ続けますか?

ママの育休は基本的に産後休業(出産翌日から8週間)が終わった後から、子どもが1歳になるまで連続して取得するのが一般的です。

一方、パパは、ママの産休中や、子どもが生まれてから1歳になるまでの間に、育休を取得できます。

さらに驚くべきことに、条件を満たせば分割して取得することも可能です。

| 項目 | ママ(産後) | パパ |

|---|---|---|

| 主な取得期間 | 産後休業終了後〜1歳誕生日前日 | 出生後8週間以内、1歳誕生日前日 |

| 分割取得 | 原則不可 | 可能(条件あり) |

| 取得回数 | 原則1回 | 2回まで可能(条件あり) |

| 特有の制度 | 産前・産後休業 | 産後パパ育休(出生時育児休業) |

パパが取る場合、何か特別な手続きがいるの?

基本的な条件は同じですが、パパならではの有利な制度があるんです!

パパとママの育休条件の違いを知っておくことは、夫婦で協力して育児をする上で非常に重要です。

この事実を知るだけで、あなたの家庭に合った最適な育休プランを計画的に立てることが可能になります。

もう悩む必要はありません。

産後パパ育休(出生時育児休業)は活用しないと損するチャンス

「産後パパ育休」という言葉、聞いたことはありますか?これは、子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで、2回に分けて取得できるパパ限定の特別な育休制度です。

通常の育休とは別に取得できる、まさに活用しないと損するチャンスなんです。

この制度の最大の魅力は、出生後すぐに、しかも柔軟に休めることです。

例えば、出産直後の大変な時期に2週間、少し落ち着いてからさらに2週間、といった形で分割取得が可能です。

しかも、事前に労使協定を結んでいれば、休業中に一定の範囲内で働くことも認められています。

これは、収入の心配を少しでも減らしたいあなたにとって、見逃せないポイントですよね?

| 産後パパ育休のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 取得可能日数 | 最大4週間(28日) |

| 取得可能期間 | 子の出生後8週間以内 |

| 分割取得 | 2回まで可能 |

| 申請期限 | 原則 休業開始の2週間前まで |

| 休業中の就労(要労使協定) | 合意した範囲内で可能 |

そんな制度があったなんて!でも申請とか難しくない?

申請は通常の育休と同じように会社経由です。知っているかどうか、それだけです!

想像してみてください。

出産直後のママをしっかりとサポートし、生まれたばかりの赤ちゃんと貴重な時間を過ごすあなたの姿を。

産後パパ育休は、それを実現するための強力な武器です。

このチャンスを逃す手はありません。

今すぐ会社に相談する準備を始めましょう。

時間は待ってくれませんよ。

契約・派遣社員が育休で失敗しないための限定知識

「契約社員だから」「派遣だから」と、育休取得を諦めていませんか?まだそんな古い考え方で時間を無駄にしますか? 雇用形態に関わらず、育休はあなたの権利です。

ただし、契約・派遣社員特有の注意点があるのも事実。

ここで失敗しないための限定知識を手に入れてください。

育休を取得するための基本的な条件は正社員と同じです。

- 育休開始日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること。

- 子どもが1歳6か月になるまでの間に、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

特に重要なのが2番目の条件です。

契約期間が決まっているあなたは、育休期間中に契約が満了しないか、更新される見込みがあるかを必ず確認する必要があります。

ここが失敗しないための唯一のポイントです。

| 契約・派遣社員の注意点 | 確認事項 |

|---|---|

| 雇用期間の確認 | 育休中に契約期間が満了しないか |

| 契約更新の有無 | 契約が更新される見込みがあるか(派遣会社や勤務先に確認) |

| 派遣の場合の申請先 | 雇用契約を結んでいる派遣会社 |

| 育児休業給付金の基礎日数カウント | 複数の派遣会社で働いていた場合、通算できるか(ハローワークに確認) |

契約更新されるか分からない場合は、諦めるしかないの…?

諦めるのは早すぎます!まずは派遣会社や勤務先に正直に相談することが解決の糸口です!

残念ながら、契約更新については会社の判断によるところもあります。

しかし、育休取得を理由とした雇止めは法律で禁止されています。

まずは、ご自身の契約内容と育休の条件をしっかり確認し、早めに派遣会社や勤務先に相談すること。

これが、あなたが後悔しないために今すぐできる、たった一つの確実な行動です。

迷う必要はありません。

二人目育休の条件、知っておくべき真実

「一人目の時と何か違うの?」「上の子の保育園はどうなる?」二人目の育休を考える時、新たな疑問や不安が出てくるのは当然です。

でも、心配はいりません。

基本的な条件は同じですが、いくつか知っておくべき真実があります。

まず、育休取得の基本的な条件(雇用保険加入、基礎日数要件など)は、一人目の時と変わりません。

重要なのは、一人目の育休復帰後から二人目の育休開始前までの期間で、再び条件を満たしているかです。

ここをクリアしていれば、問題なく二人目の育休も取得できます。

また、「パパ・ママ育休プラス」という制度の利用も検討できます。

これは、両親ともに育休を取得する場合、原則子どもが1歳までの休業可能期間を、1歳2か月まで延長できる制度です(※一定の要件あり)。

夫婦で協力して育児時間を確保したいあなたには朗報ですよね?

| 二人目育休のポイント | 詳細・注意点 |

|---|---|

| 基本的な取得条件 | 一人目と同様(復帰後の就業期間で再度条件を満たす必要あり) |

| パパ・ママ育休プラスの活用 | 両親取得で期間延長の可能性(要件確認) |

| 上の子の保育園 | 自治体により育休中は退園または保育短縮になる場合あり。必ず確認が必要です |

| 育児休業給付金 | 条件を満たせば再度受給可能 |

| 申請手続き | 一人目と同様に会社経由で申請 |

上の子の保育園、退園させられちゃうの!?

自治体によって対応が違うので、早めに確認するのが確実です!

二人目の育休は、一人目の経験がある分、少し心に余裕があるかもしれません。

しかし、油断は禁物です。

特に上の子の保育園問題は、あなたの生活設計に大きく関わります。

基本的な条件は同じでも、二人目特有の注意点があるという真実を理解し、計画的に情報収集と準備を進めることが、スムーズな育休取得への唯一の道です。

時間は限られています、今すぐ動き出しましょう。

もう失敗しない!育休申請手続きをスムーズに進めるための秘密のステップ

- いつ誰に?会社報告は人生のターニングポイント

- たったこれだけ!申請書類と手続きの流れを完全攻略

- 会社任せは危険?あなたが確実にやるべきこと

- 育休拒否?そんな時の唯一の法的解決策

- スムーズな職場復帰、成功を確実にする秘密

育休の条件はクリアした!でも、次に立ちはだかるのが申請手続きの壁ですよね。

「書類が多くて何から手をつければいいの?」「もし手続きで失敗したら、給付金がもらえなかったり、会社に迷惑をかけたりするんじゃ…」そんな悩みで頭がいっぱいになっていませんか?

分かります、分かります。

ただでさえ出産準備で忙しいのに、慣れない手続きのことを考えると気が重くなりますよね。

私も最初はそうでした。

でも、大丈夫。

もう悩まないでください。

申請って、具体的にいつ、誰に、何をすればいいの?

大丈夫、このステップ通りに進めれば、もう迷うことはありませんよ!

実は、育休申請を失敗なく、確実に成功させるための5つの秘密のステップがあるんです。

このステップを知っているかどうかで、あなたの手続きにかかる時間とストレスは、驚くほど変わります。

想像してみてください。

複雑な手続きに時間を奪われることなく、安心して赤ちゃんを迎える準備に集中できるあなたを。

私が育休を取得した際も、最初は書類の多さに「うわっ…」と思いましたが、このステップに沿って進めたら、たったこれだけ?と思うほど簡単に手続きを終えることができました。

これは事実です。

さあ、あなたも今すぐこの秘密のステップをマスターして、手続きの悩みから解放されましょう! もう失敗しない、スムーズな育休申請への道は、ここから始まります。

チャンスを逃さないでくださいね。

いつ誰に?会社報告は人生のターニングポイント

会社への育休報告は、単なる事務連絡ではありません。

これは、あなたの今後の働き方、ひいては人生そのものを左右するかもしれない、重要なターニングポイントなのです。

「いつ、誰に伝えるのがベストなの?」これは多くの人が最初に悩むポイントですよね。

法律上は、育休開始予定日の1か月前までに会社へ申し出ればOKとされています。

しかし、断言します。

ギリギリの報告は失敗のもとです。

なぜなら、会社側も人員の調整や業務の引き継ぎ準備に時間が必要だからです。

理想的なのは、安定期に入った妊娠5~6か月頃、遅くとも妊娠7か月頃までには、まず直属の上司に相談すること。

これが成功への第一歩です。

早めに相談することで、会社への配慮が伝わり、円満な話し合いがしやすくなります。

これは事実です。

いきなり「育休取ります」って言って、嫌な顔されないかな…?

伝え方次第で、あなたの印象も、その後の協力体制も、驚くほど変わるんです。

「休業させていただくことでご迷惑をおかけしますが、事前にしっかり引き継ぎを行い、復帰後はこれまで以上に貢献したいと考えています」といった、感謝と前向きな姿勢を示すことが秘密のコツです。

あなたの誠意が伝われば、会社もきっと協力的に対応してくれるはずです。

タイミングと伝え方。

この2つが、あなたの育休とキャリアを守る唯一の鍵を握っています。

もう後悔したくないですよね?今すぐ、上司への報告タイミングと伝え方を計画しましょう。

迷う必要はありません。

たったこれだけ!申請書類と手続きの流れを完全攻略

「育休申請って、書類がたくさんあって面倒くさそう…」そう感じていませんか? まだそんな古い考えにとらわれ続けますか? 事実は、必要な書類と手続きの流れさえ押さえれば、驚くほど簡単にクリアできるんです。

たったこれだけで、あなたは手続きの悩みから解放されることが確定します。

育休申請の核心となる書類は、主に以下の2つです。

| 書類名 | 主な入手先 | 主な提出先 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 育児休業申出書 | 会社 | 会社 | 育休開始予定日の1か月前までに提出が原則 |

| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 会社/ハローワーク | 会社 | 会社経由でハローワークへ。通常、母子手帳の写しなどの添付書類が必要 |

| (会社によっては必要) その他添付書類(住民票の写し、母子手帳の写し等) | 役所/手元 | 会社 | 会社の人事・総務担当者の指示に従う。事前に確認しておくとスムーズ |

多くの場合、これらの書類は会社が用意してくれます。

あなたがやるべきことは、①まず会社(上司や人事・総務担当者)に育休取得の意思を伝える → ②会社から必要書類を受け取る → ③書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて会社に提出する → ④あとは会社がハローワークへ申請してくれるのを待つ、というたった4ステップです。

簡単すぎて拍子抜けするかもしれませんね。

書類の書き方が分からなかったらどうしよう…?

大丈夫、通常は会社が記入例を用意してくれたり、担当者が教えてくれますよ!

もちろん、会社によっては手続きが異なる場合もありますが、基本的な流れはこの通りです。

想像してみてください、複雑だと思っていた申請が、この流れを知っているだけで、あっという間に終わる様子を。

もう手続きで時間を無駄にするのはやめましょう。

今すぐこの流れを頭に入れて、会社に必要書類を確認してみてください。

たったこれだけで、あなたは確実に育休申請を成功させることができます。

会社任せは危険?あなたが確実にやるべきこと

育休の申請手続きは、多くの場合、会社が主導して進めてくれます。

「それなら安心!」…本当にそうでしょうか? 残念ながら、すべてを会社任せにするのは非常に危険です。

これは、あなたのお金と権利を守るための真実です。

なぜ危険なのか? 想像してみてください。

もし、会社担当者の多忙さや勘違いで申請期限を過ぎてしまったら? もし、あなたが必要な書類(例えば母子手帳のコピー)の提出を忘れていたら? 最悪の場合、本来もらえるはずだった育児休業給付金が受け取れない、なんていう失敗が起こる可能性もゼロではないのです。

これは絶対に避けたい悪夢ですよね。

特に中小企業の場合、育休取得の前例が少なく、担当者が手続きに不慣れというケースも事実として存在します。

えっ、自分で何をチェックすればいいの…?

大丈夫、最低限「申請期限は守られているか」「必要書類は揃っているか」「提出した書類のコピーは手元にあるか」の3点をあなた自身が確認するだけで、リスクは驚くほど減ります!

会社を信頼することは大切です。

しかし、これはあなたの人生に関わる重要な手続き。

会社に手続きを依頼した後も、「いつまでに、どの書類を提出すればよいか」「申請はいつ頃ハローワークに行われるのか」といったスケジュール感を共有してもらい、あなた自身もそれを把握しておくこと。

そして、提出した書類(特に育児休業申出書や給付金申請書)は、必ずコピーを取って保管しておくこと。

これが、後悔しないために、あなたが確実にやるべきことなのです。

たったこれだけで、万が一のトラブルからもあなた自身を守れます。

もう悩まないために、今すぐ自分のチェックリストを作成しましょう。

あなたにはわかるはずです、この重要性が。

育休拒否?そんな時の唯一の法的解決策

万が一、あなたが育休の申し出をしたにも関わらず、会社から「今は忙しいから無理」「代わりの人がいないからダメ」といった理由で、育休取得を拒否されたら…? あるいは、あからさまに嫌な顔をされたり、取得しづらい雰囲気を出されたりしたら…? そんな時、絶対に泣き寝入りしてはいけません。

あなたには、法律で守られた確実な権利があります。

事実として、育児・介護休業法という法律では、条件を満たした労働者からの育児休業の申し出を、事業主(会社)が拒むことは原則として禁止されています(第6条)。

これは、会社の都合よりも、労働者の育児をする権利が優先されるべきだ、という国の強い意思表示です。

つまり、「忙しい」「人手が足りない」は、育休を拒否する正当な理由にはなりません。

もし拒否されたら、どこに相談すればいいの…?

まずは社内の相談窓口や人事部、労働組合へ。それでもダメなら、唯一にして最強の味方、都道府県労働局があります!

もし、会社から育休取得を拒まれたり、不利益な扱いを示唆されたりした場合は、以下のステップで解決を目指しましょう。

| 相談ステップ | 相談先 | ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1 | 直属の上司/人事部/社内相談窓口 | まずは社内での解決を試みる。法律で権利が保障されていることを伝える |

| ステップ2 | 労働組合(加入している場合) | 組合を通じて会社と交渉してもらう |

| ステップ3 | 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 最終手段。法律に基づき、無料で会社への助言・指導、あっせんを行ってくれる |

特に都道府県労働局は、確実な法的解決をサポートしてくれる公的な機関です。

相談は無料で、あなたの秘密は厳守されます。

「会社に逆らったら、後で何をされるか…」なんて古い心配は無用です。

あなたは法律で守られているのですから、堂々とあなたの権利を主張しましょう。

諦めて後悔する人生は、もう終わりにしませんか? 今すぐ、相談窓口の連絡先を調べておくことを強くお勧めします。

それがあなたのお守りになります。

スムーズな職場復帰、成功を確実にする秘密

育休が無事に取れた!給付金も受け取れる!…でも、それで終わりではありません。

本当の成功は、育休後のスムーズな職場復帰を達成してこそ、手に入れることができます。

育休期間をどう過ごすか、復帰に向けてどう準備するかが、あなたの今後のキャリアと生活を大きく左右する最後のターニングポイントなのです。

「育休明け、ちゃんと元の部署に戻れるかな?」「仕事のカンが鈍ってないか心配…」「周りに迷惑かけずに、仕事と育児を両立できるかな?」そんな不安を感じていませんか? まだ、そんなことで悩み続けますか?

復帰しても、ちゃんと元の仕事に戻れるか不安…

復帰後の働き方を事前に具体的にイメージし、それを育休に入る前に上司と共有しておくことが、その不安を打ち消す唯一にして確実な方法です!

スムーズな復帰を成功させる秘密は、育休中から復帰後を見据えて行動することです。

具体的には、

- 復帰後の働き方を事前に相談: 育休に入る前に、復帰後の働き方(時短勤務の希望、担当したい業務など)について、具体的に上司と話し合っておきましょう。これにより、会社側もあなたの復帰プランを考慮した人員配置や業務調整が可能になり、驚くほどスムーズな復帰が実現します。

- 会社との緩やかな繋がりを保つ: 育休中に完全に音信不通になるのではなく、月に1回程度で良いので、会社のポータルサイトをチェックしたり、仲の良い同僚とメールやチャットで簡単な情報交換をしたりすることをお勧めします。たったこれだけで、復帰後の情報格差や疎外感を劇的に減らすことができます。会社の状況を把握しておくことは、あなたにとっても大きな安心材料となるはずです。

想像してみてください。

育休でリフレッシュし、復帰後もスムーズに仕事に戻り、育児と仕事を笑顔で両立させているあなたの姿を。

それは、決して夢物語ではありません。

育休中から復帰を意識し、会社とのコミュニケーションを怠らない。

たったこれだけで、あなたは自信を持って職場復帰を果たし、仕事と育児の両立という成功を確実に手に入れることができるのです。

もう迷う必要はありません。

今すぐ、復帰後の理想の働き方をメモに書き出してみましょう!あなたの新しい人生が、そこから始まります。

よくある質問(FAQ)

- Qパートでも育児休業の条件を満たすことは可能ですか?

- A

はい、パートタイムで働いているあなたも、正社員と同じように育児休業を取得する権利があります。

大切なのは、雇用保険に加入していて、育児休業を開始する前の2年間に、お給料が支払われた基礎となる日数が11日以上ある月が合計で12か月以上あることです。

勤務時間や日数にかかわらず、まずはご自身の雇用保険加入状況とこれまでの勤務実績を確認してみましょう。

諦めずに、会社に相談してみることが大切です。

- Q育児休業の申請はいつまでに、何をすればよいのでしょう?

- A

育児休業を開始したい日の1か月前までに、会社へ申し出るのが原則となります。

しかし、人員調整などを考慮し、円満に育休を取得するためには、体調が安定したらできるだけ早めに直属の上司へ相談を始めることをおすすめします。

多くの場合、会社から「育児休業申出書」や「育児休業給付金の申請書」といった書類を受け取り、必要事項を記入して提出するという流れになります。

具体的な手続きは会社が進めてくれますが、不明な点があれば積極的に質問することが重要です。

- Q契約社員ですが、育休中に契約期間が満了したらどうなりますか?

- A

契約社員のあなたが育児休業を取得するには、基本的な条件(雇用保険加入、基礎日数)に加えて、「お子さんが1歳6か月になるまでの間に、労働契約期間が満了することが明らかでないこと」が原則として必要になります。

もし育児休業中に契約期間が満了し、更新されない場合は、残念ながら育児休業もその時点で終了となってしまいます。

契約更新の見込みについては、とても重要ですので、早めに会社(または派遣元の会社)に確認しておくことが不可欠です。

- Q男性が育休を取得する場合、女性と条件に違いはあるのですか?

- A

男性であるあなたも、基本的な育児休業の取得条件は女性と全く同じです。

大きな違いとして、通常の育児休業とは別に、お子さんが生まれてから8週間以内に最大4週間まで、2回に分けて取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」という特別な制度があります。

さらに、通常の育児休業も、条件を満たせば2回まで分割して取得することが可能です。

このように、夫婦で協力して育児をするための選択肢がより多く用意されている点が、男性の育児休業の特徴と言えるでしょう。

- Q育休中、少しだけ仕事をした場合でも給付金は受け取れますか?

- A

育児休業給付金を受け取るためには、育児休業期間中の働き方にいくつか条件があります。

具体的には、1か月のうち働いた日数が10日以下(または働いた時間が80時間以下)である必要があります。

この範囲内での就労であれば、少しだけお仕事をしても給付金を受け取ることは可能です。

ただし、その際に会社から支払われる賃金が、育休に入る前の賃金の8割以上になると給付金は支給されません。

就労する場合は、事前に会社とよく相談し、条件を確認しておくことを強く推奨します。

- Q育児休業の期間を延長したいときは、どんな条件を満たす必要がありますか?

- A

育児休業は、原則としてお子さんが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。

しかし、例えば「保育所に入所できない」などのやむを得ない特別な事情がある場合には、期間を延長することが可能です。

まずは1歳6か月まで、それでも状況が変わらない場合には最長で2歳になるまで延長できます。

延長を希望する際には、その都度、会社を通じて延長の申請手続きを行う必要があります。

保育園の入所不承諾通知書など、延長理由を証明する書類の提出が求められることが一般的ですので、早めに自治体の保育課や会社の担当者に確認しておきましょう。

まとめ

この記事では、あなたが育児休業を取得できるのか、その条件や期間、受け取れる給付金、そして申請手続きといった具体的な疑問に答えました。

特に、育休取得の鍵となる「雇用保険への加入」と「過去2年間の基礎日数」という絶対条件を確認することが、不安解消の第一歩です。

- 育休取得には雇用保険加入と過去2年間の基礎日数が大切です

- 育休中は給付金が支給され、社会保険料も免除されます

- 男性も条件を満たせば育休を取得でき、パパ向けの制度もあります

- 申請は早めに会社へ相談し、手続き内容を自分でも把握しましょう

まずは、この記事でお伝えしたポイントを参考に、ご自身の状況を確認してみてください。

そして、安心して新しい生活を迎えるために、勇気を出して会社への相談を始めてみませんか。