毎年やってくる暑い夏、「なんとなく体がだるい」「食欲がない」と感じていませんか。

それは夏バテの症状かもしれません。夏バテの主な原因を理解し、正しい対策が重要です。

この記事では、夏バテとは何かを簡単に解説し、いつから注意すべきかをお伝えします。

気になる熱中症や秋バテとの違いも明らかにします。具体的な治し方をはじめ、おすすめの食べ物や飲み物も紹介します。

セルフケアで改善しない場合の対処法も解説。頭痛やめまい、眠気などの症状をチェックし、夏バテしない人の特徴も参考にしてください。

症状が辛い時は何科を受診すべきか、市販の薬や点滴は有効かも含めて、夏バテ解消と予防の全てを網羅します。

- 夏バテの基本的な原因と症状がわかる

- 命に関わる熱中症との明確な違いを理解できる

- 食事や生活習慣による具体的な対策と治し方を学べる

- 医療機関を受診するべき症状の目安が明確になる

まずは基本から!夏バテとは何かを解説

- 夏バテの主な原因とメカニズム

- チェックしたい夏バテのサインとなる症状

- 夏バテはいつから始まる?時期の目安

- 似ているけど危険!熱中症と夏バテの違い

- 夏バテしない人の生活習慣と対策

夏バテの主な原因とメカニズム

夏バテの最も大きな原因は、自律神経の乱れにあると考えられています。私たちの体は、自律神経の働きによって体温を一定に保っています。しかし、夏の厳しい環境はこの自律神経に大きな負担をかけてしまうのです。

ここでは、夏バテを引き起こす具体的な原因と、それが体にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

自律神経の乱れ

夏の屋外は猛烈な暑さですが、一歩室内に入ると冷房が効いていて涼しい、ということがよくあります。このように、激しい温度差に繰り返しさらされると、体温調節を担う自律神経が過剰に働き、疲弊してしまいます。自律神経のバランスが崩れると、体温調節がうまくいかなくなるだけでなく、胃腸の働きや血圧のコントロール、精神状態にまで悪影響が及ぶのです。全身の倦怠感や食欲不振、めまい、立ちくらみといった多様な症状は、この自律神経の乱れが根本にあることが多いのです。

水分・ミネラル不足

夏は大量に汗をかきます。汗とともに体内の水分が失われるのはもちろんですが、ナトリウムやカリウムといったミネラルも一緒に排出されてしまいます。ミネラルは、体の機能を正常に保つために不可欠な栄養素です。特にカリウムが不足すると、筋肉の収縮がうまくいかなくなり、脱力感やだるさの原因となることがあります。これを「低カリウム血症」と呼び、夏バテの症状を悪化させる一因とされています。意識的な水分補給と合わせて、ミネラル補給も忘れてはなりません。

胃腸機能の低下

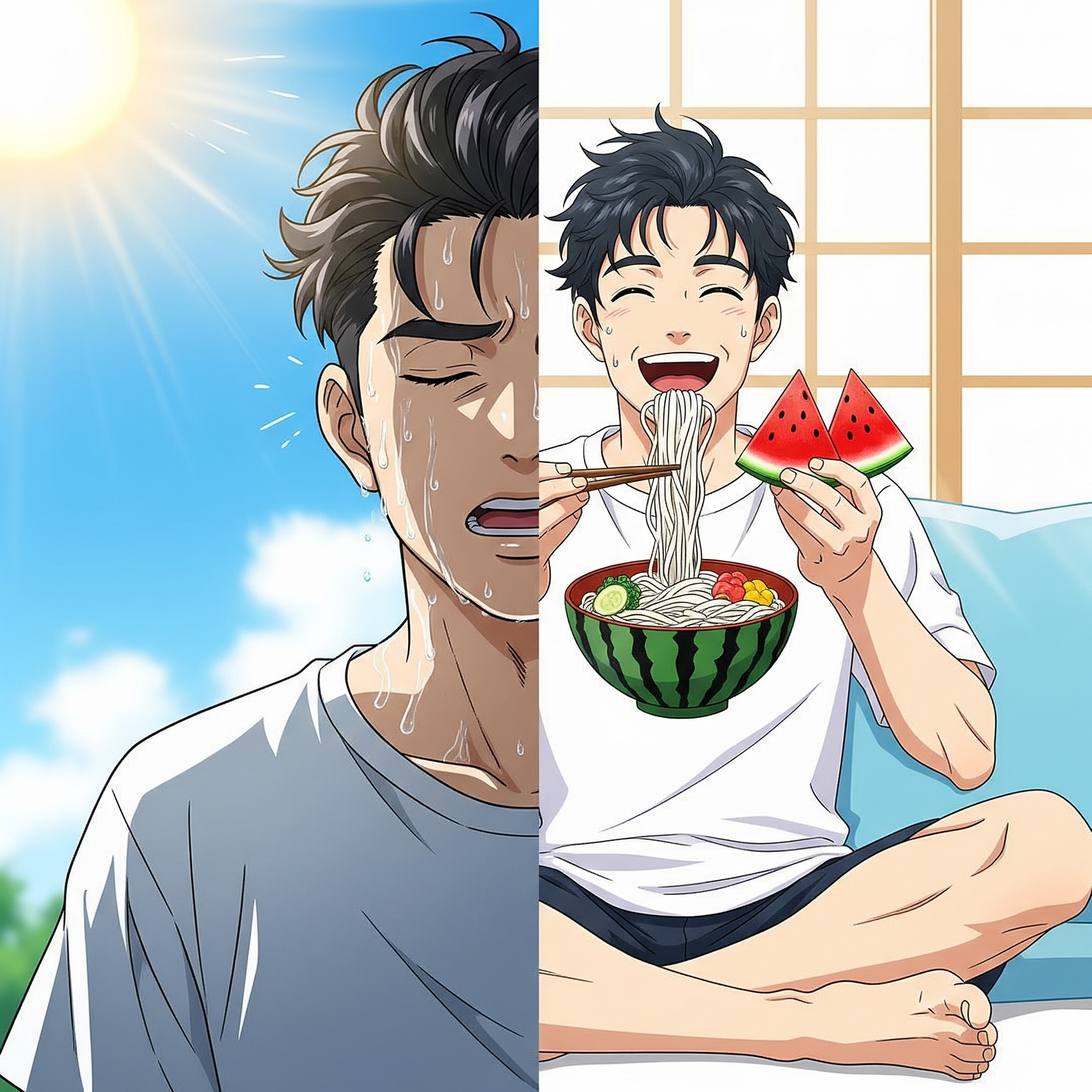

暑いと、どうしても冷たい飲み物や食べ物、のどごしの良いそうめんなどに食事が偏りがちです。しかし、冷たいものの摂りすぎは胃腸を直接冷やし、消化酵素の働きを鈍らせてしまいます。その結果、消化不良や下痢、食欲不振といった症状を引き起こすことがあります。食欲がないからといって食事を抜くと、体に必要なエネルギーや栄養素が不足し、さらに体力が低下するという悪循環に陥ってしまうため注意が必要です。

睡眠の質の低下

夜になっても気温が下がらない熱帯夜は、寝苦しさから睡眠の質を大きく低下させます。深い眠りが得られないと、日中の活動で疲れた心身を十分に回復させることができません。睡眠不足が続くと、疲労が蓄積し、日中の集中力低下や気分の落ち込み、さらには免疫力の低下にもつながります。質の良い睡眠は、自律神経のバランスを整える上でも非常に重要であり、睡眠不足は夏バテの症状を悪化させる大きな要因となります。

チェックしたい夏バテのサインとなる症状

夏バテは特定の病気を指す言葉ではないため、その症状は多岐にわたります。「なんとなく調子が悪い」と感じたら、それは夏バテのサインかもしれません。症状は身体的なものだけでなく、精神的なものにも現れるのが特徴です。

ここでは、夏バテでよく見られる代表的な症状をリストアップしました。ご自身の体調と照らし合わせて、セルフチェックをしてみましょう。

【夏バテ症状セルフチェックリスト】

当てはまる項目が多いほど、夏バテの可能性が高いと考えられます。

- 全身がだるく、疲れがとれない

- 食欲がない、または胃がもたれる

- 立ちくらみや、めまいを感じることがある

- 頭痛や頭が重い感じがする

- 夜、寝苦しくてよく眠れない

- 日中に強い眠気を感じる

- やる気が出ず、何事も億劫に感じる

- 便秘や下痢を繰り返す

- 微熱が続いている

これらの症状は、一つひとつは軽くても、複数が重なることで日常生活に支障をきたすことがあります。特に、「だるさ」「食欲不振」「睡眠不足」は夏バテの3大症状とも言われ、注意が必要です。これらのサインに早めに気づき、生活習慣を見直すことが、夏バテの悪化を防ぐ鍵となります。

注意すべき症状

多くの夏バテの症状はセルフケアで改善が期待できますが、中には注意が必要なものもあります。例えば、高熱、激しい頭痛、嘔吐、意識が朦朧とするといった症状は、夏バテではなく重度の熱中症や他の病気の可能性があります。このような場合は、ためらわずに速やかに医療機関を受診してください。

夏バテはいつから始まる?時期の目安

「夏バテ」という言葉から、真夏の8月頃をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはもっと早い時期から注意が必要です。

夏バテが始まる時期は、その年の気候や個人の体調によって異なりますが、一般的には梅雨明けの7月頃から症状を訴える人が増え始めます。梅雨の時期は湿度が高く、気温の変動も大きいため、すでに体はストレスを感じています。そこに梅雨が明け、急激に気温と日差しが強くなることで、体が変化に対応しきれず、自律神経のバランスを崩しやすくなるのです。

そして、暑さがピークを迎える8月にかけて、夏バテの症状は本格化します。連日の猛暑や熱帯夜によって疲労が蓄積し、体力が消耗してしまうのです。

近年は5月から注意が必要

地球温暖化の影響もあり、近年では5月頃から夏日(最高気温25℃以上)や真夏日(最高気温30℃以上)を記録することが珍しくありません。体がまだ暑さに慣れていない「暑熱順化」ができていない時期に急に暑くなると、体温調節がうまくいかず、夏バテのような症状が出やすくなります。そのため、「夏本番はまだ先」と油断せず、ゴールデンウィーク明けあたりから夏バテ対策を意識し始めることが大切です。

秋バテとの関連

夏の不調が長引くと、9月以降に「秋バテ」として症状が続くこともあります。夏の間に溜め込んだ疲労が回復しきれないまま、秋の朝晩の冷え込みや台風による気圧の変動といった新たなストレスにさらされることが原因です。夏の間にしっかり体調管理をしておくことが、秋の不調を防ぐことにもつながります。

似ているけど危険!熱中症と夏バテの違い

夏の体調不良として、夏バテとともによく聞かれるのが「熱中症」です。両者は症状に似ている部分があるため混同されがちですが、その原因や危険度は全く異なります。夏バテは主に自律神経の乱れによる慢性的な不調ですが、熱中症は急激な体温上昇によって臓器に障害が起こる可能性のある、命に関わる危険な状態です。

両者の違いを正しく理解し、適切な対処をすることが非常に重要です。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 夏バテ | 熱中症 |

|---|---|---|

| 原因 | 主に自律神経の乱れ(室内外の温度差、生活習慣の乱れなど) | 高温多湿の環境下で、体温調節機能が破綻し、体内に熱がこもる |

| 症状の進行 | ゆっくりと慢性的に進行する | 急激に発症・悪化する |

| 主な症状 | 倦怠感、食欲不振、頭痛、めまい、不眠、下痢など多様で慢性的 | めまい、立ちくらみ、筋肉痛(こむら返り)、大量の発汗、頭痛、吐き気、意識障害、けいれん、高体温など |

| 意識 | 通常ははっきりしている | 重症になると、呼びかけへの反応が鈍くなったり、意識を失ったりする |

| 体温 | 平熱か、微熱が続くことが多い | 重症になると、40℃を超える高体温になることがある |

| 緊急性 | 基本的には緊急性は低いが、長引くと体力を消耗する | 命に関わる緊急性の高い状態。重症の場合は救急要請が必要 |

| 対処法 | 生活習慣の見直し、十分な休養、栄養バランスの取れた食事 | 涼しい場所へ避難、体を冷やす、水分・塩分補給。自力で水が飲めない、意識がない場合は即救急車を呼ぶ |

このように、夏バテと熱中症は根本的に異なります。特に、意識障害や高体温が見られる場合は、迷わず救急車(119番)を呼んでください。「夏バテだろう」と自己判断してしまうことが、最も危険です。おかしいと感じたら、まずは熱中症を疑い、迅速に行動することが命を守ることにつながります。

(参照:環境省 熱中症予防情報サイト)

夏バテしない人の生活習慣と対策

毎年元気に夏を乗り切る人がいる一方で、必ず夏バテになってしまう人もいます。この違いはどこにあるのでしょうか。夏バテしにくい人には、日頃の生活習慣に共通する特徴があります。

ここでは、夏を元気に過ごすための具体的な対策と、夏バテしない人が実践している生活習慣について解説します。予防は最大の治療です。夏本番を迎える前から、良い習慣を取り入れていきましょう。

1. バランスの取れた食事を3食きちんと摂る

夏バテしない人は、食事の重要性を理解しています。暑さで食欲が落ちても、1日3食、栄養バランスを考えて食事を摂ることを心がけています。特に、エネルギー代謝を助けるビタミンB群、汗で失われがちなミネラル、疲労回復に役立つクエン酸などを意識的に摂取しています。冷たいものばかりでなく、温かいスープや汁物を取り入れて胃腸をいたわる工夫も大切です。

2. こまめな水分補給を習慣にする

喉が渇いたと感じる前に、こまめに水分を摂ることが夏バテ予防の基本です。一度にがぶ飲みするのではなく、コップ1杯程度の量を1〜2時間おきに飲むのが効果的とされています。水やお茶だけでなく、スポーツドリンクや経口補水液を状況に応じて活用し、水分とミネラルを同時に補給することもポイントです。

3. 上手な体温調節と暑熱順化

冷房の設定温度を極端に低くせず、外気との温度差を5℃以内に保つことが、自律神経の負担を減らすコツです。また、暑さに体を慣らす「暑熱順化」も重要です。夏本番になる前から、ウォーキングなどの軽い運動で汗をかく習慣をつけておくと、上手に汗をかけるようになり、体温調節機能が高まります。

4. 質の高い睡眠を確保する

夏バテしない人は、睡眠環境を整える工夫をしています。寝る前に寝室を適度に冷やしておいたり、通気性や吸湿性の良い寝具を使ったりすることで、快適な眠りを確保します。また、就寝前にぬるめのお風呂にゆっくり浸かると、リラックス効果で寝つきが良くなり、自律神経も整いやすくなります。

結局のところ、夏バテしない人の特徴とは、「食事・運動・休養」という健康の基本を、季節に合わせて上手に実践していることだと言えます。特別なことをするのではなく、日々の生活の中で体をいたわる習慣を身につけることが、厳しい夏を乗り切るための最も確実な対策なのです。

実践的な対処法!夏バテとはこう向き合う

- すぐに試せる夏バテの治し方

- 夏バテ解消におすすめの食べ物

- 効果的な水分補給とおすすめの飲み物

- 症状が辛い時は何科を受診すべき?

- 夏バテに効く市販の薬や漢方薬

- 正しく理解して乗り切る夏バテとは

すぐに試せる夏バテの治し方

「もしかして夏バテかも?」と感じたら、症状がひどくなる前に早めに対処することが大切です。ここでは、日常生活の中で比較的簡単に取り組める、夏バテのセルフケア方法を紹介します。

まずは無理をせず、体を休ませることから始めましょう。そして、生活習慣を少し見直すだけで、体調は大きく改善することがあります。

十分な休息と睡眠

最も重要な治し方は、十分な休息をとることです。体の疲れを感じたら、無理せず横になって休みましょう。夜は質の高い睡眠を確保することが、疲労回復と自律神経の正常化に不可欠です。寝室の温度を28℃以下、湿度を50~60%に保つと快適に眠りやすいとされています。タイマー機能を活用して、就寝中ずっと冷房をつけっぱなしにするのではなく、寝付いてから1~3時間後に切れるように設定するのも良い方法です。

体を冷やしすぎない工夫

前述の通り、冷房による体の冷やしすぎは自律神経の乱れを助長します。冷房の効いた室内に長時間いる場合は、カーディガンやひざ掛け、靴下などを活用して、体を冷えから守りましょう。特に、首、手首、足首といった「首」がつく部分は太い血管が通っているため、ここを温めると効率的に全身を温めることができます。

軽い運動で血行促進

だるいからといって全く動かないでいると、かえって血行が悪くなり、疲労物質が溜まりやすくなります。体調が良い時間帯を選んで、ストレッチや軽いウォーキングなどの運動を取り入れてみましょう。心地よく汗をかくことで、自律神経の働きが整い、気分転換にもなります。ただし、炎天下での激しい運動は避け、涼しい室内や早朝・夕方の時間帯に行うようにしてください。

リラックスできる時間を作る

夏バテは精神的なストレスも影響します。ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、アロマをたくなど、自分が心からリラックスできる時間を意識的に作りましょう。心身の緊張がほぐれることで、副交感神経が優位になり、自律神経のバランスが整いやすくなります。

夏バテ解消におすすめの食べ物

夏バテで食欲がない時こそ、食事の内容が重要になります。消化が良く、かつ栄養価の高い食べ物を選んで、効率よくエネルギーと栄養を補給しましょう。ここでは、夏バテ解消に特に効果的とされる栄養素と、それらを多く含む食材を紹介します。

ビタミンB1:疲労回復のビタミン

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える際に不可欠な栄養素です。不足すると、エネルギーがうまく作られず、疲労感やだるさの原因となります。そうめんなど糖質中心の食事になりがちな夏は、特に意識して摂取したい栄養素です。

【ビタミンB1が豊富な食材】

豚肉、うなぎ、大豆製品(豆腐、納豆)、玄米、ごまなど。

※ニンニクやニラに含まれる「アリシン」と一緒に摂ると、ビタミンB1の吸収率が高まるといわれています。

クエン酸:エネルギー生成をサポート

クエン酸は、体のエネルギー生成サイクル(クエン酸回路)をスムーズに回す働きがあります。疲労物質である乳酸の分解を促す効果も期待できるため、疲労回復に役立ちます。また、その酸味は唾液や胃液の分泌を促し、食欲を増進させる効果もあります。

【クエン酸が豊富な食材】

梅干し、レモン、グレープフルーツなどのかんきつ類、お酢など。

カリウム:体の水分バランスを調整

カリウムは、汗とともに失われやすいミネラルの一つです。体内のナトリウムとのバランスをとり、水分量を適切に保つ働きがあります。不足すると、脱力感や食欲不振、筋肉のけいれんなどを引き起こすことがあります。

【カリウムが豊富な食材】

きゅうり、スイカ、メロン、バナナ、ほうれん草、アボカド、海藻類など。

※ただし、腎臓に疾患のある方はカリウムの摂取に注意が必要な場合があります。必ず医師に相談してください。

香味野菜や香辛料:食欲増進と消化促進

しょうが、みょうが、しそ、ネギなどの香味野菜や、カレー粉などの香辛料は、特有の香りで食欲を刺激し、胃腸の働きを活発にする効果が期待できます。料理に少し加えるだけで、風味が豊かになり、減塩にもつながります。

食欲がない時でも、これらの栄養素を上手に組み合わせ、食べやすい調理法(例:豚しゃぶサラダ、梅風味の和え物など)で工夫して摂ることが、夏バテからの回復を早める鍵となります。

(参照:文部科学省 日本食品標準成分表)

効果的な水分補給とおすすめの飲み物

夏バテ対策において、食事と同じくらい重要なのが「水分補給」です。私たちの体は約60%が水分でできており、そのわずか数%が失われるだけで、様々な不調が現れます。効果的な水分補給のポイントと、状況に応じた飲み物の選び方を解説します。

水分補給の基本

基本は「喉が渇く前に、こまめに」です。喉の渇きは、すでに体が水分不足に陥っているサインです。1回に大量に飲むのではなく、コップ1杯(150~200ml)程度を1~2時間おきに飲むのが、体に効率よく吸収させるコツです。また、冷たすぎる飲み物は胃腸に負担をかけるため、常温か少し冷たい程度のものが望ましいでしょう。

状況別・おすすめの飲み物

飲むべきものは、その時の状況や活動量によって異なります。

日常生活での水分補給:水・麦茶

普段の生活では、水や麦茶で十分です。麦茶はノンカフェインで、汗で失われがちなミネラルも少量含まれているため、夏場の定番飲料として非常に優れています。

軽い運動や多量の発汗時:スポーツドリンク

ウォーキングや屋外での作業など、たくさん汗をかいた時にはスポーツドリンクが適しています。水分と同時に、エネルギー源となる糖分や失われたミネラル(ナトリウムなど)を効率よく補給できます。ただし、糖分も多いため、日常的に飲みすぎないよう注意が必要です。

脱水症状が疑われる時:経口補水液

めまいや立ちくらみ、足がつるなど、脱水症状が疑われる場合には、経口補水液が最も効果的です。人間の体液に近い浸透圧に調整されており、水分と電解質を最も速やかに吸収できるように作られています。「飲む点滴」とも呼ばれ、薬局やドラッグストアで購入できます。

注意したい飲み物

アルコールや、コーヒー、緑茶、紅茶などに含まれるカフェインには利尿作用があります。これらを飲むと、摂取した水分以上に尿として排出してしまう可能性があるため、水分補給の目的には適していません。これらを飲む際は、それとは別に水や麦茶もしっかりと補給するようにしましょう。

症状が辛い時は何科を受診すべき?

セルフケアを続けても症状が改善しない、または日常生活に支障が出るほど辛い場合は、無理をせずに医療機関を受診しましょう。しかし、「夏バテで病院に行くなんて…」「何科に行けばいいの?」と迷う方も少なくありません。

まず、最初に相談すべきなのは「内科」または「かかりつけ医」です。夏バテの症状は多岐にわたるため、まずは総合的に診察してもらうのが適切です。倦怠感や食欲不振といった全身症状の裏に、別の病気が隠れていないかを確認してもらう意味でも重要です。

内科での診察の結果、必要に応じて専門の診療科を紹介されることもあります。症状に応じた受診科の目安は以下の通りです。

| 主な症状 | 受診を検討する診療科 | 考えられること |

|---|---|---|

| めまい、耳鳴り、ふらつきが強い | 耳鼻咽喉科 | 自律神経の乱れだけでなく、内耳の三半規管などに問題がある可能性 |

| 激しい頭痛、吐き気 | 内科、脳神経外科 | 熱中症のほか、くも膜下出血など緊急性の高い病気の可能性も |

| 気分の落ち込み、不安感、不眠が続く | 心療内科、精神科 | 身体的な不調が精神面に影響している、またはうつ病などの可能性 |

| 下痢や便秘、腹痛がひどい | 消化器内科、胃腸科 | 感染性胃腸炎など、他の消化器疾患の可能性 |

病院に行くべき症状の目安

以下のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することを強くお勧めします。

- 1週間以上セルフケアをしても症状が改善しない

- 水分や食事がほとんど摂れない

- 体重が急激に減少した

- めまいや立ちくらみで、まっすぐ歩けない

- 高熱や激しい頭痛、嘔吐がある(→この場合は救急も検討)

医療機関では、症状に応じて点滴による水分・栄養補給や、症状を和らげる薬の処方などが行われることがあります。「たかが夏バテ」と軽視せず、辛い時は専門家の助けを借りることも大切な選択肢です。

夏バテに効く市販の薬や漢方薬

ドラッグストアなどでは、夏バテの症状緩和を目的とした様々な市販薬や漢方薬が販売されています。これらを上手に活用することも、辛い症状を乗り切るための一つの方法です。ただし、薬はあくまで対症療法であり、根本的な解決には生活習慣の見直しが不可欠であることを理解しておく必要があります。

市販薬(西洋薬)の活用

市販薬は、特定の症状に対して効果を発揮します。

- 胃腸薬:食欲不振、胃もたれ、下痢といった消化器症状が強い場合に。消化を助ける酵素が含まれたものや、弱った胃の働きを活発にするものなどがあります。

- ビタミン剤・滋養強壮剤:疲労感やだるさが強い場合に。ビタミンB群やアミノ酸、生薬などが配合されており、栄養補給や体力回復をサポートします。

これらの薬を使用する際は、必ずパッケージに記載された用法・用量を守り、自分の症状に合ったものを選びましょう。どの薬を選べばよいか分からない場合は、薬剤師や登録販売者に相談することを強く推奨します。

漢方薬という選択肢

漢方医学では、夏バテを「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」や「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」といった処方で治療することがあります。漢方薬は、体全体のバランスを整え、人間が本来持っている自然治癒力を高めることを目的としています。

清暑益気湯(せいしょえっきとう)

その名の通り、夏の暑さによって消耗した「気(エネルギー)」と「潤い」を補う漢方薬です。食欲不振、下痢、全身倦怠感、多汗といった、典型的な夏バテの症状に用いられることが多いとされています。

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

胃腸の働きを高め、体力を補う代表的な漢方薬です。夏バテで元気がなく、疲れやすい、食欲がないといった「気虚(ききょ)」の状態に適しているといわれます。

(参照:クラシエ Kampoful Life)

漢方薬は、その人の体質(証)に合わせて選ぶことが重要です。市販のものを試す場合も、できれば漢方に詳しい医師や薬剤師に相談の上で選ぶのが理想的です。いずれの薬を使用しても症状が改善しない場合は、自己判断で続けずに医療機関を受診してください。

正しく理解して乗り切る夏バテとは

この記事では、夏バテの基本的な知識から、原因、具体的な対策や治し方までを網羅的に解説してきました。最後に、厳しい夏を元気に過ごすために、改めて重要なポイントをまとめます。

- 夏バテとは特定の病名ではなく夏の暑さによる体の不調の総称

- 主な原因は室内外の温度差による自律神経の乱れ

- 発汗による水分とミネラルの不足も大きな要因となる

- 冷たいものの摂りすぎによる胃腸機能の低下にも注意が必要

- 熱帯夜による睡眠不足は疲労を蓄積させ症状を悪化させる

- 主な症状は倦怠感・食欲不振・頭痛・めまい・不眠など多岐にわたる

- 熱中症は命に関わる緊急性の高い状態で夏バテとは明確に区別する

- 対策の基本は「バランスの良い食事」「こまめな水分補給」「十分な休養」

- ビタミンB1やクエン酸を含む食べ物が疲労回復を助ける

- 水分補給は水や麦茶を基本とし状況に応じてスポーツドリンクも活用する

- 体を冷やしすぎない工夫や軽い運動もセルフケアとして有効

- 症状が改善しない場合は無理せず内科やかかりつけ医を受診する

- 市販薬や漢方薬は補助的に活用し根本対策は生活習慣の見直しと心得る

- 暑さに体を慣らす「暑熱順化」を意識し早い時期から対策を始めることが重要

- 夏バテを正しく理解し適切なセルフケアで厳しい季節を乗り切ることが可能

夏バテは、誰にでも起こりうる身近な不調です。しかし、その原因とメカニズムを正しく理解し、日々の生活の中で少しずつ対策を積み重ねることで、十分に予防・改善することができます。この記事で紹介した情報を参考に、ご自身の体と向き合い、元気に夏を乗り切ってください。