ランニングを快適に楽しむためには、自分に合ったランニングシューズを選ぶことが非常に重要です。

この記事では、ランニング歴2年ほどでタイムの伸び悩みを感じているような中級者の方が、パフォーマンス向上と怪我予防に繋がる最適な一足を見つけるための、シューズ選びの基本から具体的なステップ、さらに購入後のケアまでを完全ガイドします。

専門用語も多くて、結局どれが自分に合うのか分からない…

この記事を読めば、自信を持ってシューズを選べるようになりますよ

- ランニングシューズ選びがなぜ重要か

- 自分に合うシューズを見つけるための具体的な5ステップ

- シューズの寿命と交換時期の見極め方

- 足の悩みや目的に合わせた選び方のコツ

ランニングシューズ選び 失敗しないための基礎知識

ランニングをより快適に、そして安全に行うためには、ランニングシューズ選びが非常に重要です。

パフォーマンス向上だけでなく、怪我の予防という観点からも、シューズ選びは軽視できません。

このセクションでは、ランニングシューズが持つ役割や、合わないシューズを選んだ場合のリスク、ランニング体験そのものを左右する選択の重要性、そしてランニング経験を積んだみなさんがステップアップするために見直すべきポイントについて、基本的な知識を解説します。

これらの基礎知識をしっかりと理解することが、数あるシューズの中から自分にとって最適な一足を見つけ出すための、大切な第一歩となります。

パフォーマンスと怪我予防におけるシューズの役割

ランニングシューズは、単におしゃれな靴というだけではありません。

走るという動作に特化し、ランナーの体を守りながら、より良い走りをサポートする重要なギアと言えます。

ランニング中の着地時には、ご自身の体重の約3倍もの衝撃が足にかかると言われています。

適切な機能を持つランニングシューズは、この衝撃を効果的に吸収・分散し、足はもちろん、膝や腰への負担を軽減する大切な役割を果たします。

シューズってそんなに大切なんですか?

はい、パフォーマンス向上と怪我のリスク軽減に直結します

自分に合ったシューズを選ぶことは、安全で快適なランニングを継続するために不可欠な要素なのです。

合わないシューズによる足・膝・腰への負担

一方で、サイズや機能が自分の足や走り方に合わないシューズを選んでしまうと、様々な問題を引き起こす可能性があります。

フィットしないシューズは、マメや靴擦れの原因となるだけでなく、足底筋膜炎、シンスプリント、腸脛靭帯炎(ランナー膝)といった具体的なランニング障害に繋がるリスクを高めます。

例えば、つま先の余裕がないシューズを履き続けると爪が黒くなったり、痛めたりすることがありますし、足幅が合っていないシューズは外反母趾を悪化させる原因にもなり得ます。

また、クッション性や安定性が不足していると、衝撃が吸収されずに膝や腰に過剰な負担がかかってしまいます。

以前、合わない靴で膝を痛めたことがあります…

それは辛かったですね。合わないシューズは本当にリスクが高いのです

シューズ選びの失敗は、足元だけでなく、体全体に悪影響を及ぼす可能性があることを覚えておきましょう。

ランニング体験を左右するシューズ選択

ランニングシューズは、パフォーマンスや怪我だけでなく、ランニングの快適性や楽しさそのものにも大きく影響を与えます。

足にぴったりとフィットし、クッション性や反発性が自分に合ったシューズを履くと、まるで足とシューズが一体になったような感覚で、気持ちよく走ることができます。

例えば、ナイキの「ペガサス」シリーズやアシックスの「ゲルカヤノ」シリーズのような長年愛されるモデルは、多くのランナーに快適なランニング体験を提供してきました。

このような快適さは、走ることへのモチベーションを高め、ランニングを継続する上での大きな支えとなるでしょう。

自分にとって最適な一足は、ランニングをよりポジティブで、充実した体験へと変えてくれるのです。

中級者がステップアップするための見直しポイント

ランニングを始めて2年ほど経ち、走ることに慣れてきた中級者のみなさんにとって、シューズを見直すことは、さらなるステップアップのための重要なポイントになります。

タイムが伸び悩んでいたり、ハーフマラソンやフルマラソンへの挑戦を考え始めたりしたタイミングで、現在のシューズが本当に今の自分の走りや目的に合っているかを再評価してみましょう。

例えば、日々のジョギング用とスピード練習用でシューズを使い分けることや、走行距離が500kmを超えて機能が低下していないかを確認することも大切です。

また、よりパフォーマンス向上を意識して、これまで履いていたホカ オネオネの「クリフトン」のようなクッション重視モデルから、少し軽量で反発性のある「リンコン」のようなモデルへ移行するなど、新しい選択肢を検討する良い機会でもあります。

今のシューズでタイムが伸び悩んでる気がします…

ステップアップのために、シューズを見直す良いタイミングかもしれません

自身の成長に合わせてシューズ選びを再考することが、次のレベルへ進むための有効なアプローチとなります。

最適な一足を見つけるための5ステップ

ランニングシューズ選びにおいて、自分自身の足と走り方を客観的に理解することが、最も重要な出発点です。

感覚だけに頼るのではなく、データや知識に基づいて判断することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

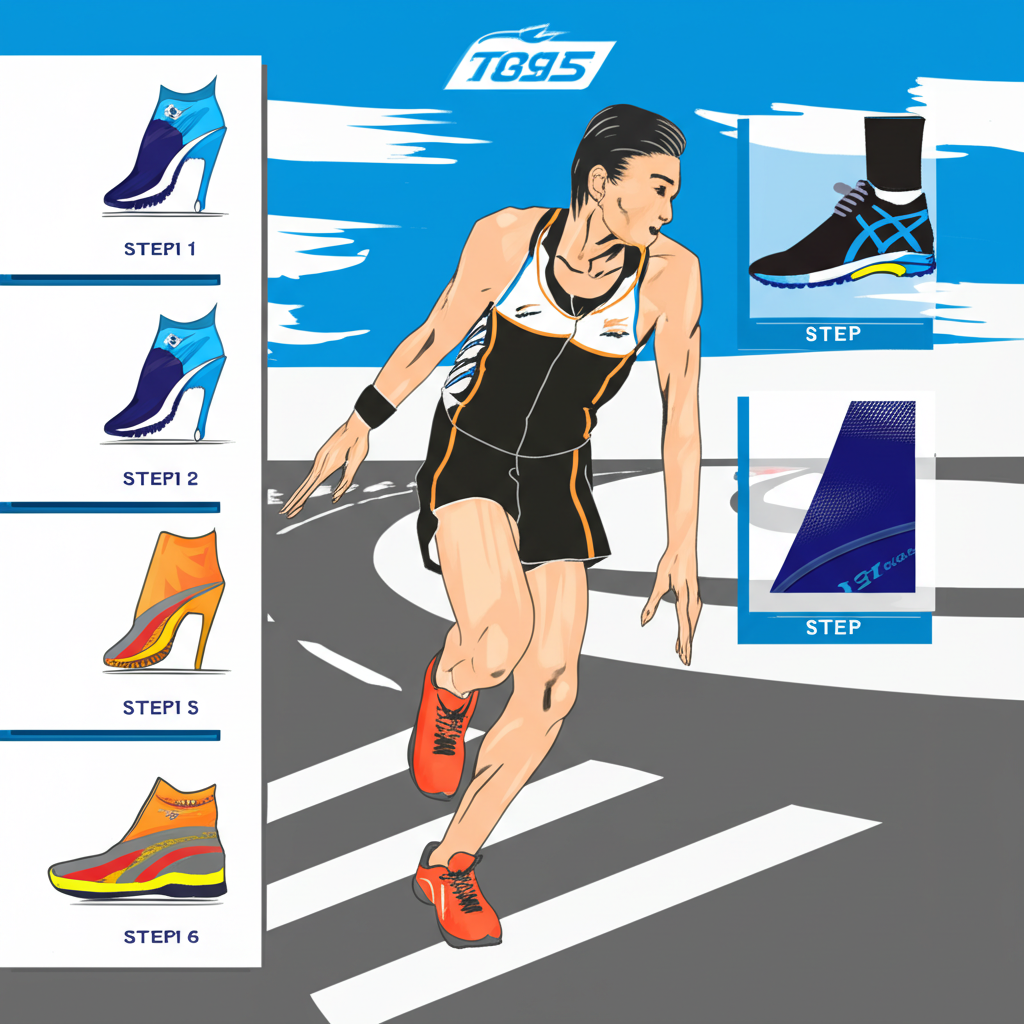

ステップ1: 自分の足と走り方の客観的把握から始め、ステップ2: シューズの種類と主要機能の知識習得、ステップ3: 自分とシューズ機能のマッチング、ステップ4: 完璧なフィット感を追求する試着実践、そしてステップ5: シューズの寿命と交換サインの理解へと進むことで、最適な一足にたどり着く道筋が見えてきます。

これらのステップを着実に進めることで、ランニングパフォーマンスの向上と怪我の予防に繋がる、納得のシューズ選びを実現しましょう。

ステップ1: 自分の足と走り方の客観的把握

最適なシューズを見つけるための最初のステップは、ご自身の足の特徴とランニングスタイルを正確に知ることです。

思い込みではなく、客観的な事実に基づいて自分自身を分析します。

足の正確なサイズ(長さ・幅)測定、アーチタイプ(土踏まずの形状)診断、プロネーション(着地時の足の傾き)傾向の確認といった足自体の特徴に加え、ランニング目的・頻度・距離の整理、そして自身の走り方(着地パターン等)の特徴を把握することが重要になります。

まずは、自分自身を深く理解することから始めましょう。

正確な足のサイズ(長さ・幅)測定

シューズ選びの基本中の基本は、正確な足のサイズ(足長と足幅)を把握することです。

普段履いている靴のサイズが、ランニングシューズの最適なサイズとは限りません。

足は体重がかかることでアーチが沈み込み、長さや幅が変化します。

また、左右でサイズが異なることも珍しくありません。

スポーツ用品店では、3D足型計測器などを用いて、足長、足幅(ウィズ)、甲の高さ、かかとの傾斜などをミリ単位で正確に測定してくれるサービスを提供している場合があります。

例えば、ゼビオの「FEET AXIS」やアルペンの「Alpen COMPASS」などが有名です。

こうしたサービスを利用し、客観的なデータを得ることが理想的です。

| 測定方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自宅での計測 | 紙とペン、定規(メジャー)を使用 | 手軽にできる | 精度が低い可能性、幅や甲は測りにくい |

| 店舗での専門計測 | 3Dスキャナーや専門スタッフによる計測 | 高精度、足の特徴を詳細に把握できる | 店舗に行く手間、混雑時は待つ可能性 |

自分のかかとからつま先までの長さだけ測ればいいんですよね?

いえ、足の幅(ウィズ)も非常に重要です!同じ長さでも幅が違うモデルが多くあるので、幅も確認しましょう。

正確な足長と足幅を知ることは、適切なフィット感を得るための大前提となります。

アーチタイプ(土踏まずの形状)診断法

アーチタイプとは、足裏の土踏まず部分の形状を指し、着地時の衝撃吸収や足全体の安定性に関わる重要な要素です。

自分のアーチタイプを知ることで、必要なサポートの種類が変わってきます。

主なタイプは、土踏まずが高いハイアーチ、標準的な高さのノーマルアーチ、土踏まずが低い、またはほとんどないローアーチ(扁平足)の3種類です。

自宅で簡単にできる診断法として「ウェットテスト」があります。

足裏全体を水で濡らし、乾いた新聞紙や色の濃い紙の上にまっすぐ立ち、できた足跡の形で判断します。

| アーチタイプ | ウェットテストでの足跡の特徴 | 足への影響の傾向 |

|---|---|---|

| ハイアーチ | 土踏まず部分が大きく欠けている | 衝撃吸収が苦手、足の外側に負担がかかりやすい |

| ノーマルアーチ | 土踏まず部分が適度にくびれている | バランスが取れている |

| ローアーチ | 土踏まず部分がほぼ完全に接地している | 足が不安定になりやすい、内側への負担増 |

店舗によっては、専用の測定器でより正確なアーチタイプを診断してくれる場合もあります。

自身のアーチタイプを知ることで、シューズに求めるべきクッション性やサポート機能の目安をつけることができます。

プロネーション(着地時の足の傾き)傾向の確認

プロネーションとは、歩いたり走ったりする際に着地した足が、衝撃を吸収するために自然に内側へ傾く動き(回内)のことです。

この傾きの度合いには個人差があり、シューズ選び、特に安定性を重視すべきかどうかの判断材料となります。

傾きが適正範囲内のニュートラルプロネーション、内側への傾きが大きすぎるオーバープロネーション、そして傾きが少ないか逆に外側へ傾くアンダープロネーション(サピネーション)の3タイプに大別されます。

履き古したランニングシューズの靴底の摩耗パターンを見ることで、ある程度推測が可能です。

かかとの外側と母趾球付近が特にすり減っていればオーバープロネーション、靴底の外側全体が顕著にすり減っていればアンダープロネーションの傾向があります。

| プロネーションタイプ | 足の傾き | 靴底の摩耗傾向(主な箇所) |

|---|---|---|

| ニュートラルプロネーション | 適度に内側に傾く | かかと中央〜やや外側、前足部中央が均等に摩耗 |

| オーバープロネーション | 内側へ過度に傾く | かかと外側と内側(特に母趾球周辺)が顕著に摩耗 |

| アンダープロネーション | 内側への傾きが少ない、または外側に傾く | 外側全体が顕著に摩耗 |

より正確な診断のためには、スポーツ用品店などでトレッドミル走行を撮影・分析してくれるサービス(例: アシックスの「ASICS RUNNING ANALYZER」)を利用するのが確実です。

プロネーションタイプを把握することで、安定性サポート(スタビリティ)機能が必要かどうか、また、どの程度のサポートが適切かを見極める手助けになります。

ランニング目的・頻度・距離の整理

どのような目的で、週に何回、1回あたりどのくらいの距離を走るのかを明確に整理することも、シューズ選びにおいて非常に重要です。

目的や走る量によって、シューズに求めるべき機能の優先順位が変わってきます。

例えば、健康維持やダイエット目的で週に2〜3回、5km程度のジョギングをする場合と、フルマラソンで自己ベスト更新を目指して月間200km以上走り込む場合とでは、重視すべき機能が異なります。

前者はクッション性や快適性、後者は軽量性や反発性に加え、耐久性も考慮する必要があるでしょう。

レースにも挑戦したいけど、普段のジョギングと同じシューズで大丈夫?

できれば目的別に使い分けるのが理想です!練習での足の保護と、レースでのパフォーマンス追求では、シューズに求めるものが異なりますよ。

ご自身のランニングスタイル(目的、頻度、距離、走る場所など)を具体的に書き出すことで、シューズ選びの軸が定まります。

自身の走り方(着地パターン等)の特徴

ランニング中の足の着き方(着地パターン、フットストライク)も、シューズのフィーリングや選択に影響を与える要素です。

自分がどのように着地しているかを把握しておきましょう。

主な着地パターンとして、かかとから接地するヒールストライク、足裏全体で接地するミッドフットストライク、つま先側(前足部)から接地するフォアフットストライクがあります。

一般的に、ヒールストライクのランナーはかかと部分のクッションが厚めのシューズを、ミッドフットやフォアフットのランナーはヒール・トゥ・ドロップ(後述)が小さいシューズを好む傾向があります。

ただし、着地方法はシューズによって変化することもありますし、無理に変える必要はありません。

自分の走り方を意識することで、より自然で効率的な走りをサポートしてくれるシューズの特徴が見えてきます。

ステップ2: シューズの種類と主要機能の知識習得

自分の足と走り方を理解したら、次はランニングシューズそのものについて知識を深めるステップです。

シューズは様々な基準で分類され、それぞれ異なる機能を持っています。

ここでは、用途別カテゴリー、サポート機能別分類、そしてクッション性、安定性、軽量性、反発性といった主要な機能、さらにはヒール・トゥ・ドロップや最新技術について解説します。

これらの知識が、数多くの選択肢の中から自分に合ったものを選ぶための羅針盤となります。

シューズの世界を理解し、賢い選択をするための基礎知識を身につけましょう。

用途別カテゴリー(トレーニング・レース・トレイル等)

ランニングシューズは、主にどのような目的や場所で走るかによって、いくつかのカテゴリーに分けられます。

自分のランニングスタイルに合ったカテゴリーを選ぶことが基本です。

| カテゴリー | 主な用途 | 特徴 | 代表的なモデル例(一部) |

|---|---|---|---|

| トレーニングシューズ | 日々のジョギング、LSD、リカバリーラン | クッション性、安定性、耐久性のバランスが良い | アシックス GT-2000、ミズノ ウエーブライダー、ホカオネオネ クリフトン |

| レースシューズ | マラソン大会、タイムトライアル | 軽量性、反発性重視、スピード追求型 | ナイキ ヴェイパーフライ、アシックス メタスピード スカイ/エッジ、アディダス アディゼロ アディオス プロ |

| ライトウェイトトレーナー | スピード練習(インターバル、テンポ走)、レース | トレーニングとレースの中間、軽量性と反応性 | ナイキ ズームフライ、アシックス マジックスピード、ブルックス ハイペリオンテンポ |

| トレイルシューズ | 山道、未舗装路 | グリップ力、耐久性、保護性重視、凹凸のあるアウトソール(ラグ) | サロモン スピードクロス、ホカオネオネ スピードゴート、アルトラ ローンピーク |

この分類はあくまで目安であり、モデルによって特性は異なります。

日々の練習にはトレーニングシューズを基本とし、スピード練習やレースには目的に応じてライトウェイトトレーナーやレースシューズを使い分けるのが一般的です。

サポート機能別分類(ニュートラル・スタビリティ)

ランニングシューズは、着地時の足の傾き(プロネーション)をどの程度サポートするかによっても分類されます。

主にニュートラルとスタビリティの2種類があります。

| 分類 | 推奨されるプロネーションタイプ | 主な特徴 | 代表的なモデル例(一部) |

|---|---|---|---|

| ニュートラル | ニュートラル、アンダープロネーション | 自然な足の動きを重視、特定の矯正機能を持たない | ナイキ ペガサス、ブルックス ゴースト、ニューバランス フレッシュフォーム 880 |

| スタビリティ | オーバープロネーション | 内側への倒れ込みを抑制する機能(硬質フォーム、サポート構造) | アシックス GEL-KAYANO、ブルックス アドレナリンGTS、ミズノ ウエーブインスパイア |

自分がオーバープロネーション傾向にある場合はスタビリティタイプを、そうでない場合はニュートラルタイプを基本に選ぶのがセオリーです。

ただし、近年はプロネーションタイプに厳密に合わせるよりも、本人が快適と感じるフィット感や履き心地を重視する考え方も広がっています。

機能解説 クッション性と衝撃吸収

クッション性は、着地時の衝撃を吸収し、足や膝、腰への負担を和らげる機能です。

特にランニング初心者や体重が重めの方、硬いアスファルトを走る際には、怪我予防と快適性のために非常に重要となります。

この機能は、主に靴底の中間層であるミッドソールに使われる素材(EVA、TPU、PEBAなど)や技術(アシックスのGEL、ナイキのAir、ミズノのENERZY、ホカオネオネの厚底フォームなど)によって実現されます。

クッション性が高いシューズは一般的に衝撃吸収性に優れますが、反面、重量が増したり、安定性が若干低下したりする傾向もあります。

とにかくフワフワなクッションが好きなんだけど、それだけで選んでいいのかな?

クッション性は重要ですが、柔らかすぎると不安定になることも。安定性や自分の走り方とのバランスも考慮しましょう!

着地時の快適さと関節保護の観点から、自分に必要なレベルのクッション性を見極めることが大切です。

機能解説 安定性とブレ抑制

安定性(スタビリティ)は、走行中に足が過度に内側や外側に傾いたり、左右にブレたりするのを抑制し、効率的で安全なフォームをサポートする機能です。

特にオーバープロネーション(着地時に足が内側に倒れ込みすぎる)傾向のあるランナーにとって、この機能は膝などへの負担を軽減し、怪我のリスクを下げる助けとなります。

安定性を高める工夫としては、ミッドソールの内側に硬い素材を配置する(例: アシックスのLITETRUSS)、土踏まず部分にねじれを防ぐパーツ(シャンク)を入れる、かかとをしっかり固定するヒールカウンターを搭載する、靴底の接地面積を広くする、といった方法があります。

| 安定性を高める主な技術・構造例 | メーカー(代表例) | 効果 |

|---|---|---|

| LITETRUSS / 4Dガイダンスシステム | アシックス | 内側への倒れ込みを抑制 |

| ファンシェイプドウエーブ | ミズノ | 内側への倒れ込み抑制とクッション性両立 |

| GuideRails | ブルックス | 過度な動きを抑制し、自然な軌道へ誘導 |

安定性が高いシューズは、一般的に少し硬めの履き心地になることがあります。

ニュートラルプロネーションのランナーには、過度な安定化機能は不要な場合が多いです。

機能解説 軽量性と走りやすさ

シューズの重量は、ランニングの軽快感や疲労度に直接影響します。

軽いシューズは足運びが楽になり、特にスピードを出したいレースや、長距離を走る際のエネルギー消費を抑える効果が期待できます。

レース用シューズ(レーシングフラット)では、片足200gを切るような超軽量モデルも存在します。

しかし、軽量化は多くの場合、クッション性や安定性、耐久性をある程度犠牲にすることで達成されます。

特に初心者の場合、十分なサポート機能がない軽量すぎるシューズは、かえって怪我のリスクを高める可能性もあります。

| 重量帯(目安) | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 〜約230g | 非常に軽い | レース、スピード練習 |

| 約230g 〜 約280g | 軽量〜標準 | ライトウェイトトレーナー、一部トレーニング |

| 約280g 〜 | 比較的重め | トレーニング(クッション・安定性重視) |

軽い方が速く走れそうだけど、デメリットもあるんですね。

そうなんです。軽さだけでなく、ご自身の走力や目的に合ったクッション性・安定性とのバランスが大切ですよ。

目的に応じて、軽さと他の機能(クッション性、安定性、耐久性)のバランスを考慮して選ぶことが重要です。

機能解説 反発性と推進力

反発性は、着地時にミッドソールが受け止めたエネルギーを、蹴り出しの際の推進力としてどれだけ効率よくランナーに返すかを示す機能です。

高い反発性を持つシューズは、少ない力でリズミカルに前へ進む感覚を得やすく、スピード向上に繋がります。

近年、PEBA(ポリエーテルブロックアミド)系などの新しい高反発フォーム素材(例: ナイキのZoomXフォーム、アシックスのFF BLAST TURBO)や、ミッドソール内に埋め込まれたカーボンファイバープレートによって、劇的に反発性を高めたシューズ(いわゆるスーパーシューズ)が登場し、レースシーンを席巻しています。

また、靴底が船底のようにカーブしたロッカー構造も、スムーズな重心移動を促し、推進力を高める効果があります。

| 反発性を高める主な要素 | 特徴 |

|---|---|

| 高反発ミッドソールフォーム | 軽量で弾むような感覚 |

| カーボンファイバープレート | しなりによる強力な推進力、バネのような効果 |

| ロッカー構造 | スムーズな重心移動を促し、楽に前へ進む感覚 |

反発性が高いシューズは、スピードを求めるランナーにとって大きな武器となりますが、その特性を活かすにはある程度の走力が必要な場合もあります。

ヒール・トゥ・ドロップ(高低差)の意味と影響

ヒール・トゥ・ドロップ(または単にドロップ)とは、シューズのかかと部分のソールの厚さと、つま先部分(前足部)のソールの厚さの差(高低差)をミリメートル(mm)で表した数値です。

このドロップ値は、ランニング中の着地パターンや、ふくらはぎ・アキレス腱への負荷に影響を与えます。

| ドロップ値の目安 | 特徴 | 走り方への影響の傾向 |

|---|---|---|

| 高ドロップ | 約8mm以上(10mm超も) | ヒールストライク(かかと着地)を促しやすい |

| 中ドロップ | 約4mm〜7mm | 中間的 |

| 低ドロップ | 約0mm〜3mm | ミッドフット/フォアフット着地を促しやすい |

| ゼロドロップ | 0mm(かかととつま先の高さが同じ) | 裸足に近い感覚、フォアフット/ミッドフット着地 |

一般的に、ヒールストライクが多いランナーは高ドロップ、ミッドフット/フォアフット走法のランナーは低ドロップを好む傾向がありますが、絶対ではありません。

注意点として、普段高ドロップのシューズに慣れている人が急に低ドロップやゼロドロップのシューズに移行すると、ふくらはぎやアキレス腱への負担が増加し、怪我のリスクが高まることがあります。

移行する場合は、徐々に慣らしていくことが重要です。

最新技術(厚底・カーボンプレート等)の理解

近年のランニングシューズの進化は目覚ましく、特に厚底ミッドソールとカーボンファイバープレートを組み合わせた、いわゆる「スーパーシューズ」の登場は大きなインパクトを与えました。

ナイキの「ヴェイパーフライ」シリーズが火付け役となり、アシックス、アディダス、ミズノ、ニューバランス、オン、ホカオネオネなど、多くのメーカーが同様のコンセプトを持つ高性能シューズを開発しています。

| 最新技術 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 厚底高反発フォーム | 高いクッション性と反発性の両立、疲労軽減効果 | モデルによっては安定性に欠ける場合も、接地感が希薄になりやすい |

| カーボンプレート | 強力な推進力、ランニングエコノミー向上 | 価格が高い、耐久性が低い傾向、脚への負担増の可能性 |

これらの最新技術は、レースでのパフォーマンス向上に大きく貢献する可能性がありますが、全てのランナーに適しているわけではありません。

特に、スーパーシューズはその特性から、ある程度の走力や安定したフォームが求められる場合があり、また、練習で常用するには耐久性や価格の面で課題もあります。

自分のレベルや目的に合っているか、慎重に検討することが大切です。

ステップ3: 自分とシューズ機能のマッチング

ステップ1で把握した「自分の足と走り方」と、ステップ2で学んだ「シューズの種類と機能」を結びつけ、具体的なシューズ選びの方向性を定める段階です。

足タイプ(プロネーション等)と推奨機能、ランニング目的と重視すべき機能の選択という2つの軸で考え、数あるシューズの中から自分に合う可能性の高いモデルを絞り込んでいきます。

ここでは具体例として、初心者から中級者へのステップアップを考えているランナーの場合についても触れます。

情報に基づいて、自分だけのシューズ選びの基準を作り上げましょう。

足タイプ(プロネーション等)と推奨機能

自分の足の特徴に合わせて、シューズの機能をマッチングさせます。

特にプロネ

シューズ選びをさらに深める情報と購入後のケア

- 人気メーカー別 特徴と代表モデル紹介(アシックス・ナイキ等)

- 足の悩み別(幅広・甲高・扁平足)モデル選びのコツ

- 性別(レディース・メンズ)による設計の違い

- シューズ性能を引き出すランニングソックス選び

- 購入場所(専門店の利点・オンラインの注意点)

- 定期的なシューズコンディションの確認と見直し

自分にぴったりのランニングシューズを見つける旅は、購入後も続きます。

シューズに関する知識を深め、適切なケアを行うことは、快適なランニングを持続させ、シューズの寿命を最大限に活用するために重要です。

ここでは、人気メーカーの特徴、足の悩み別の選び方、男女の設計差、ソックスの重要性、購入場所、そしてシューズのコンディション確認といった、シューズ選びをさらに深めるための情報と、購入後のケアについて詳しく解説します。

これらの知識は、みなさんのランニング体験をより良いものにする手助けとなるでしょう。

| メーカー | 主な特徴 | 代表的なモデルシリーズ(例) | 主なターゲット層/強み |

|---|---|---|---|

| アシックス | 日本人の足型研究、フィット感、GEL技術、安定性モデルも豊富 | GEL-KAYANO, GT-2000, NOVABLAST, METASPEED | 幅広い層、安定性重視、フィット感重視 |

| ナイキ | 革新性、デザイン性、Zoom Air/React/ZoomXフォーム、厚底カーボンシューズの先駆 | Pegasus, Zoom Fly, Vaporfly, Alphafly, Invincible Run | スピード重視、デザイン性重視、トップアスリートから市民ランナーまで |

| アディダス | Boostフォーム/Lightstrikeフォーム、デザイン性、サステナビリティへの取り組み | adizero (Adios Pro, Boston, SL), Supernova, Ultraboost | スピード練習~レース、デザイン性重視 |

| ミズノ | MIZUNO WAVE技術による安定性とクッション性の両立、日本人に合う足型 | Wave Rider, Wave Inspire, Wave Rebellion | 安定性重視、幅広い層、部活動など |

| ホカオネオネ | 厚底による高いクッション性(マキシマムクッション)、メタロッカー構造 | Clifton, Bondi, Mach, Rocket X | クッション性重視、長距離、ウルトラマラソン |

| オン | CloudTec®による独特のクッションと反発、スタイリッシュなデザイン | Cloudsurfer, Cloudmonster, Cloudflow, Cloudboom Echo | クッション性と反発性の両立、デザイン性重視、普段履きとしても人気 |

これらの情報を参考に、シューズ選びの精度を高め、購入後もベストな状態でランニングを楽しみましょう。

人気メーカー別 特徴と代表モデル紹介(アシックス・ナイキ等)

ランニングシューズの主要メーカーは、それぞれ独自の技術開発や設計思想を持ち、多様化するランナーのニーズに応えるべく、特徴的なモデルを数多く生み出しています。

メーカーごとの強みや個性を理解することは、数ある選択肢の中から自分に合ったシューズを見つけるための重要な手がかりとなります。

例えば、アシックスは長年にわたる日本人の足型研究に基づいた、優れたフィット感を追求していることで知られます。

「GEL(ゲル)」と呼ばれる衝撃緩衝材を用いた高いクッション性や、安定性を重視したモデル(例: 「GT-2000」シリーズ)が充実している点が特徴です。

一方、ナイキは常にランニング界に革新をもたらすテクノロジーと、洗練されたデザイン性が魅力です。

「Zoom Air」や軽量高反発な「ZoomXフォーム」を採用したモデル、特にカーボンプレート搭載の厚底シューズ(例: 「ヴェイパーフライ」シリーズ)は、記録更新を目指す多くのランナーから絶大な支持を集めています。

他にも、クッション性と反発性を両立する「Boostフォーム」で人気のアディダス、独自の「MIZUNO WAVE」プレートで安定性を追求するミズノ、厚底シューズのトレンドを牽引してきたホカオネオネ、独特のソール形状「CloudTec®」を持つオンなど、各社が特色あるシューズを展開しています。

| メーカー | 主な特徴 | 代表的なモデルシリーズ(例) |

|---|---|---|

| アシックス | 日本人の足型研究、フィット感、GEL技術、安定性モデルも豊富 | GEL-KAYANO, GT-2000, NOVABLAST, METASPEED |

| ナイキ | 革新性、デザイン性、Zoom Air/React/ZoomXフォーム、厚底カーボンシューズの先駆 | Pegasus, Zoom Fly, Vaporfly, Alphafly, Invincible Run |

| アディダス | Boostフォーム/Lightstrikeフォーム、デザイン性、サステナビリティへの取り組み | adizero (Adios Pro, Boston, SL), Supernova, Ultraboost |

| ミズノ | MIZUNO WAVE技術による安定性とクッション性の両立、日本人に合う足型 | Wave Rider, Wave Inspire, Wave Rebellion |

| ホカオネオネ | 厚底による高いクッション性(マキシマムクッション)、メタロッカー構造 | Clifton, Bondi, Mach, Rocket X |

| オン | CloudTec®による独特のクッションと反発、スタイリッシュなデザイン | Cloudsurfer, Cloudmonster, Cloudflow, Cloudboom Echo |

メーカーが多すぎて、結局どれが良いのか迷ってしまいます…

各メーカーに強みがあるので、まずはご自身の重視する機能(クッション性、安定性、軽さなど)や好みのデザインに合うメーカーをいくつか絞り込むのがおすすめです

これらのメーカーの特徴や代表的なモデルを知ることで、漠然としたシューズ探しから一歩進み、より具体的な候補を見つけ出す助けになります。

足の悩み別(幅広・甲高・扁平足)モデル選びのコツ

自分の足が持つ形状、例えば「幅が広い」「甲が高い」「扁平足気味」といった特徴は、シューズ選びにおいて無視できない重要な要素です。

これらの悩みに対応しないシューズを選んでしまうと、不快感はもちろん、マメや靴擦れ、さらには痛みにつながる可能性があります。

足幅が広い方は、標準的な幅(ウィズ)のシューズだと、特に小指の付け根あたりに強い圧迫感を感じることが多いです。

幸い、多くのメーカーが「ワイド(Wide)」や「スーパーワイド(Extra Wide)」といった、通常よりも幅広に設計されたモデルを用意しています。

アシックスのように「2E」「3E」「4E」といったJIS規格に基づいたウィズ表記を採用しているメーカーもありますので、シューズや箱の「WIDE」「SW」「2E」といった表記を確認してみましょう。

甲が高い方は、シューズの甲部分、特にシューレース(靴紐)を通すあたりがきつく感じやすいです。

アッパー(シューズの甲部分)の素材や構造にゆとりがあるモデルを選ぶ、またはシューレースの通し方を工夫する(例:圧迫感を和らげる「アンダーラップ」)ことで、フィット感を改善できる場合があります。

扁平足(ローアーチ)の方は、土踏まずのアーチが低いため、着地時に足が内側に倒れ込みやすい(オーバープロネーション)傾向が見られます。

そのため、アーチ部分を適度に支える機能を持つインソールや、シューズ自体に内側への倒れ込みを抑えるサポート機能が搭載された「スタビリティシューズ」(例: アシックスの「GT-2000」、ミズノの「ウエーブライダー」)が適している場合があります。

ただし、サポートが強すぎると逆に不快に感じることもあるため、必ず試着して自分の足に合うかを確認することが重要です。

| 足の悩みタイプ | 主な症状・困りごと | シューズ選びのコツ | モデル例やキーワード |

|---|---|---|---|

| 幅広 | 小指や親指の付け根が痛む、側面が圧迫される | 「ワイド」「スーパーワイド」表記のモデルを選ぶ、足幅(ウィズ)を確認する(例: 2E, 3E, 4E) | アシックス「WIDE」「EXTRA WIDE」、各社ワイドモデル |

| 甲高 | シューレース部分が圧迫される、紐を緩めてもきつい | アッパー(甲部分)の設計にゆとりのあるモデルを選ぶ、シューレースの結び方を工夫する(アンダーラップなど) | – |

| 扁平足 | 土踏まずの疲れ、足の内側の痛み、オーバープロネーション傾向 | アーチサポートのあるインソールを検討する、安定性(スタビリティ)シューズを試す、ただし過度なサポートは避ける場合も | スタビリティシューズ(例: GT-2000, Wave Inspire) |

自分の足の悩みを正確に把握し、それに対応した設計のシューズや機能を意識して選ぶことが、トラブルなく快適に走り続けるための鍵となります。

性別(レディース・メンズ)による設計の違い

多くのランニングシューズには、同じモデル名でも男性用(メンズ)と女性用(レディース)が区別されて展開されています。

これは、単にカラーリングやデザインが異なるだけでなく、男女の足の解剖学的な違いや生体力学的な特性に基づいた設計が施されている場合が多いからです。

一般的に、女性の足は、同じ足長の男性と比較して、かかと部分が相対的に細く、前足部の幅が広いという形状的な特徴が見られます。

また、骨盤の幅の違いからQアングル(大腿骨と脛骨のなす角度)が大きくなる傾向があり、着地時のプロネーション(足の内側への倒れ込み)の度合いに影響を与える可能性も指摘されています。

さらに、体重や筋力、ホルモンバランスの違いなども考慮される要素です。

これらの違いを踏まえ、レディースモデルでは、男性モデルとは異なる専用のラスト(木型)を使用して、より女性の足型にフィットするように作られていたり、ミッドソールの硬さを調整して、女性の体重や脚力に適したクッション性や屈曲性を持たせたりしている場合があります。

例えば、アシックスの一部モデルでは、男女でミッドソールの硬度や、かかととつま先の高低差(ドロップ)に違いを設けていることがあります。

デザインが気に入れば、異性のモデルを履いても大丈夫ですか?

足の形やサイズには個人差が大きいので一概には言えませんが、基本的にはご自身の性別に合わせて設計されたモデルから選ぶ方が、より適切なフィット感や機能を得やすいです

もちろん、足の形は個人差が大きいため、異性のモデルの方がフィットするというケースも存在します。

しかし、まずはご自身の性別に合わせたモデルを中心に試着し、その上で他の選択肢も検討するという手順を踏むことをおすすめします。

シューズ性能を引き出すランニングソックス選び

ランニングシューズの性能を最大限に活かし、足を快適な状態に保つためには、ランニング専用のソックスを選ぶことが、実は非常に重要です。

普段履いているカジュアルなソックスや、スポーツ用でもランニングに特化していないものでは、シューズとの相性が悪かったり、トラブルの原因になったりすることがあります。

まず、ソックスの素材に注目しましょう。

ランニング中は大量の汗をかくため、吸汗速乾性に優れた化学繊維(ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンなど)で作られたソックスが必須です。

汗を素早く吸収し、外部へ発散させることで、シューズ内の蒸れを防ぎ、マメや水ぶくれのリスクを低減します。

逆に、綿(コットン)素材は汗を吸うと乾きにくく、濡れた状態が続くことで皮膚との摩擦が増え、トラブルを引き起こしやすいため、ランニングには適していません。

次に、ソックスの厚みもフィット感を左右する重要な要素です。

薄手のソックスはシューズ内の感覚がダイレクトに伝わりやすく、軽量ですが、クッション性は低めです。

厚手のソックスはクッション性が高く、衝撃吸収を助けますが、シューズがきつく感じられたり、蒸れやすくなったりすることもあります。

シューズを試着する際には、必ず実際にランニングで使用する予定のソックスを持参し、そのソックスでフィット感を確認することが大切です。

さらに、最近のランニングソックスには、様々な機能が付加されています。

土踏まず部分をサポートしてアーチの落ち込みを防ぐアーチサポート機能、シューズ内での足の滑りを抑える滑り止め加工、指一本一本が独立して動きやすい5本指タイプ、ふくらはぎを適度に圧迫して筋肉のブレを抑えたり血行を促進したりする着圧機能(コンプレッション)などがあります。

TABIO(タビオ)やRxL SOCKS(アールエルソックス)、C3fit(シースリーフィット)といった専門メーカーからは、高機能なランニングソックスが多数販売されています。

| 選ぶポイント | 考慮事項 | おすすめの選択肢 |

|---|---|---|

| 素材 | 吸汗速乾性、蒸れにくさ、耐久性 | 化学繊維(ポリエステル、ナイロン等)、綿は避ける |

| 厚み | フィット感への影響、クッション性 | シューズとの相性で選ぶ、試着時と同じ厚みが基本 |

| 機能性 | アーチサポート、滑り止め、着圧、5本指 | 目的や好みに合わせて選択 |

| 長さ(丈) | くるぶし丈、ショート丈、ミドル丈、ロング丈(着圧) | 季節や好みで選択 |

| ブランド/メーカー | ランニング専用設計、品質 | TABIO, RxL SOCKS, C3fit, アシックス, ナイキ 等 |

適切なランニングソックスを選ぶことは、シューズのポテンシャルを引き出し、足元のトラブルを防いで、より快適で安全なランニングを実現するための重要な投資と言えます。

購入場所(専門店の利点・オンラインの注意点)

最適なランニングシューズを見つけるためには、どこで購入するかも考慮すべき点です。

主な購入場所として、ランニング専門店や大型スポーツ用品店といった実店舗と、メーカー公式サイトやAmazon、楽天市場などのオンラインストアが挙げられますが、それぞれに利点と注意点が存在します。

ランニング専門店や大型スポーツ用品店(実店舗)の最大のメリットは、専門的な知識を持ったスタッフに直接相談できること、そして何よりも実際にシューズを試着できることです。

自分の足に合うサイズや幅、フィット感を確かめる上で、試着は欠かせません。

店舗によっては、3Dスキャナーなどを用いた足型測定サービス(例: ゼビオの「フィートラボ」、アシックスストアの一部店舗)を提供しており、自分の足の正確なサイズ、幅、アーチタイプ、プロネーションなどを客観的に知ることができます。

これにより、よりデータに基づいたシューズ選びが可能になります。

ステップスポーツやスーパースポーツゼビオなどが代表的な店舗です。

一方で、価格面ではオンラインストアに比べてやや高めになる傾向があることや、店舗によって品揃えに限りがあること、営業時間や立地による制約がある点がデメリットとして挙げられます。

オンラインストアの利点は、豊富な品揃えの中から、時間や場所を選ばずにシューズを探せることです。

様々なモデルやカラーを比較検討しやすく、セールなどで価格が安くなっている場合もあります。

他のユーザーによるレビューを参考にできるのも利点です。

しかし、最大の注意点は試着ができないことです。

サイズ表記は同じでも、メーカーやモデルによって実際の大きさやフィット感は異なるため、特に初めて購入するモデルや、自分の足に合うか確信が持てない場合には、サイズ選びで失敗するリスクが伴います。

また、稀にですが、信頼性の低いサイトでは偽物や非正規品が出回っている可能性もゼロではありません。

| 購入場所 | 利点 | 注意点 |

|---|---|---|

| 専門店/スポーツ店 | 試着可能、専門スタッフへの相談、足型測定サービス(一部店舗)、実物確認可能 | 価格はオンラインより高めの場合がある、店舗による品揃えの差、営業時間や場所の制約 |

| オンラインストア | 品揃え豊富、価格比較が容易、時間や場所を選ばない、レビューを参考にできる | 試着不可(サイズ・フィット感のリスク)、偽物や非正規品の可能性(一部サイト)、相談が難しい |

可能であれば、まずは専門店で足型測定を受けたり、気になるモデルを試着して自分の足に合うサイズやフィット感を確認したりした上で、最終的な購入場所を価格や利便性で選ぶ、という方法も有効です。

定期的なシューズコンディションの確認と見直し

愛用しているランニングシューズも、残念ながら永遠にその性能を維持できるわけではありません。

走行距離を重ねるにつれて、素材は劣化し、機能は低下していきます。

定期的にシューズの状態をチェックし、必要に応じて新しいものに見直すことは、怪我のリスクを減らし、安全で快適なランニングを継続するために非常に重要です。

シューズの交換時期を見極めるサインについては、前の章(V. シューズの寿命:交換時期の見極め方)で詳しく解説しましたが、主なチェックポイントを再確認しましょう。

- アウトソール(靴底): 溝がすり減って平らになっていないか、特に着地や蹴り出しで負荷のかかる部分(かかとの外側

よくある質問(FAQ)

- Qランニング初心者ですが、どんなランニングシューズを選べば良いですか?

- A

ランニング初心者の方には、足を保護する機能がしっかりしたシューズがおすすめです。

具体的には、着地時の衝撃を和らげる「クッション性」と、足元を安定させる「安定性」を重視した「トレーニングシューズ」を選びましょう。

スピードよりもまず、怪我のリスクを減らして快適に走ることを優先するのが、選び方のポイントです。

体重が気になる方も、クッション性は特に重視してください。

- Qフルマラソン挑戦に向けて、どんなシューズを選ぶべきですか?

- A

フルマラソン完走を目指すのであれば、目的に合ったシューズ選びが大切になります。

長い距離を走るため、十分なクッション性があり、かつ、ある程度の軽量性や反発性も備えたモデルが候補となります。

本番レース用と日々のトレーニング用でシューズを使い分けるランナーも多いです。

レース用には、より軽量で反発性の高いカーボンプレート搭載の厚底シューズなども選択肢に入りますが、まずはご自身のレベルや走り方に合うか試着して判断しましょう。

- Q足幅が広くて(幅広)、合うシューズが見つかりません。どうすれば良いでしょうか?

- A

足幅が広い(幅広)方のために、多くのメーカーは標準幅よりも広い「ワイド(Wide)」や「スーパーワイド(Extra Wide)」といったモデルを用意しています。

アシックスなどのメーカーでは「2E」「3E」「4E」といった幅を示す記号で展開されています。

シューズのサイズ表記や説明を確認し、幅広対応モデルを探してみましょう。

甲高でお悩みの場合も同様に、足の形に合う設計のシューズを選ぶことが重要です。

店舗で足型測定をしてもらうのもおすすめです。

- Qランニングシューズの寿命はどれくらいですか?交換時期の目安を教えてください。

- A

ランニングシューズの寿命は、一般的に走行距離で500km〜800km程度が目安とされています。

ただし、これはあくまで目安であり、ご自身の体重や走り方、走る路面によって変わります。

交換時期のサインとしては、靴底(アウトソール)の溝がすり減ってツルツルになった、ミッドソールのクッション性が低下して硬く感じたりシワが増えたりした、アッパーが破れた、以前より足が疲れやすくなった、などがあります。

これらのサインが見られたら、早めの交換をおすすめします。

- Qおしゃれなデザインのランニングシューズを普段履きにしても良いですか?

- A

はい、デザイン性の高いランニングシューズも多いので、普段履きとして使用すること自体は問題ありません。

特にオン(On)やホカオネオネなどはファッションアイテムとしても人気です。

ただし、ランニングシューズは走ることを前提に設計されているため、モデルによっては普段の歩行にはオーバースペックな機能(硬いプレートなど)が付いている場合もあります。

また、普段履きで消耗すると、ランニング時に本来の性能を発揮できなくなる可能性がある点には注意が必要です。

- Qおすすめのメーカーはありますか?アシックス、ナイキ、ミズノなど色々あって迷います。

- A

アシックス、ナイキ、ミズノ、アディダス、ホカオネオネ、オンなど、どのメーカーも優れたランニングシューズを作っており、それぞれに特徴があります。

例えば、アシックスはフィット感や安定性、ナイキは革新性や反発性、ミズノは安定技術に強みがあります。

どのメーカーが一番良いかは一概には言えません。

ご自身の足の形、重視する機能(クッション性、安定性、反発性など)、ランニングの目的、そしてデザインの好みによって最適なメーカーやモデルは異なります。

実際に店舗で複数のメーカーのシューズを試着し、フィット感を比較するのが一番確実な選び方です。

まとめ

この記事では、ランニングシューズの選び方を5つのステップで解説しました。

数あるシューズの中から最適な一足を見つけるためには、まず自分自身の足の特性やランニングの目的を正確に理解することが最も重要です。

- 足の特性(サイズ、幅、アーチ、プロネーション)とランニング目的の正確な把握

- シューズ機能(クッション性、安定性、反発性など)と自分のニーズのマッチング

- 店舗での試着による完璧なフィット感の追求

- シューズの劣化サインを見極め、適切なタイミングでの交換

このガイドで得た知識をもとに、ぜひ実際に店舗へ足を運び、専門スタッフに相談しながら、あなたの走りをサポートしてくれる最高のパートナーを見つけてください。