あなたの周りに「この人、自己顕示欲が強いな…」と感じる女性はいませんか?

自己顕示欲が強い女性との付き合い方に悩んだり、その言動の裏にある心理が気になったりすることもあるでしょう。

実は、その行動の背景には、単に目立ちたいという気持ちだけでなく、複雑な心理が隠されていることが多いのです。

この記事では、自己顕示欲が強い女性の具体的な特徴から、その深層心理、そして多くの人が混同しがちな承認欲求との違いまでを詳しく解説します。

さらに、職場や恋愛といった様々なシチュエーションでの賢い対処法や、SNS(特にインスタ)で見られる特有の行動への対応策もご紹介します。

また、自己顕示欲が強いままでいるとどのような末路を辿る可能性があるのか、そしてもし自分自身にその傾向がある場合にどうすれば良いのか、具体的な治し方・改善方法にも触れていきます。

この記事を読めば、彼女たちの言動に振り回されることなく、より良い人間関係を築くためのヒントが見つかるはずです。

- 自己顕示欲が強い女性の具体的な特徴や行動パターン

- その言動の裏に隠された深層心理と承認欲求との違い

- 職場や恋愛など状況別の賢い対処法

- 自分自身の自己顕示欲をコントロールするための改善方法

自己顕示欲が強い女性の基本的な特徴と心理

【診断】自己顕示欲が強い女性に共通する10の特徴

自己顕示欲が強い女性には、いくつかの共通した特徴が見られます。自分や周りの人が当てはまるか、チェックリストとして活用してみてください。

自己顕示欲診断チェックリスト

- 自慢話が異常に多い: 会話の中心が常に自分の成功体験や持っている物、人脈などになりがちです。「私、こんなにすごいの」というアピールが会話の大部分を占めます。

- SNSの更新頻度が高い: 特にインスタグラムなどで、キラキラした日常を頻繁に投稿します。高級レストランでの食事、海外旅行、ブランド品など、他者から見て「羨ましい」と思われるような内容を好んでアップします。

- マウンティング癖がある: 他人の発言や持ち物に対して、必ず自分の方が上であるとアピールします。「〇〇も良いけど、私は△△の方がもっと良いと思うな」といった形で、無意識に相手を格下に見てしまう傾向があります。

- ブランド物が大好き: ステータスシンボルとなるブランド品を身につけることで、自分の価値を証明しようとします。物の価値そのものよりも、それが持つ「他者からの評価」を重視します。

- 話の中心にいないと不機嫌になる: グループでの会話中、話題が自分から逸れると急に口数が減ったり、つまらなそうな態度をとったりします。常に注目を浴びていたいという欲求が強いです。

- 質問されていないのに自分の話をし始める: 他人が話している途中でも、関連する自分のエピソードを割り込んで話し始めます。相手の話を聞くよりも、自分が話すことに重きを置いています。

- 写真撮影での自己主張が激しい: 集合写真では必ず中央に写ろうとしたり、自分が最も良く見える角度やポーズを追求したりします。SNSに投稿する写真も、加工や修正に非常に時間をかけます。

- 有名人や権威者との繋がりをアピールする: 「〇〇さん(有名人)と知り合いで〜」といったように、自分に直接関係のない権威や名声を利用して自分を大きく見せようとします。

- 他人の成功や幸せを素直に喜べない: 友人の結婚や昇進など、他人の幸せな報告を聞くと、内心では嫉妬や対抗心を燃やします。表面上は祝福していても、その後の言動で棘のある言葉を言ってしまうことがあります。

これらの特徴に多く当てはまるほど、自己顕示欲が強い傾向にあると言えるでしょう。

ただし、これらはあくまで傾向であり、一つ二つ当てはまるからといって即座に「自己顕示欲が強い」と断定できるわけではありません。

しかし、これらの行動が頻繁に見られ、周囲とのコミュニケーションに摩擦を生んでいる場合は、その背景にある心理を理解することが重要になります。

なぜ?自己顕示欲が強くなる根本的な心理とは

自己顕示欲の強い言動は、単なる「目立ちたがり屋」という言葉だけでは片付けられない、複雑な深層心理が隠されています。

その行動の裏にある根本的な原因を理解することで、彼女たちへの見方や関わり方も変わってくるかもしれません。

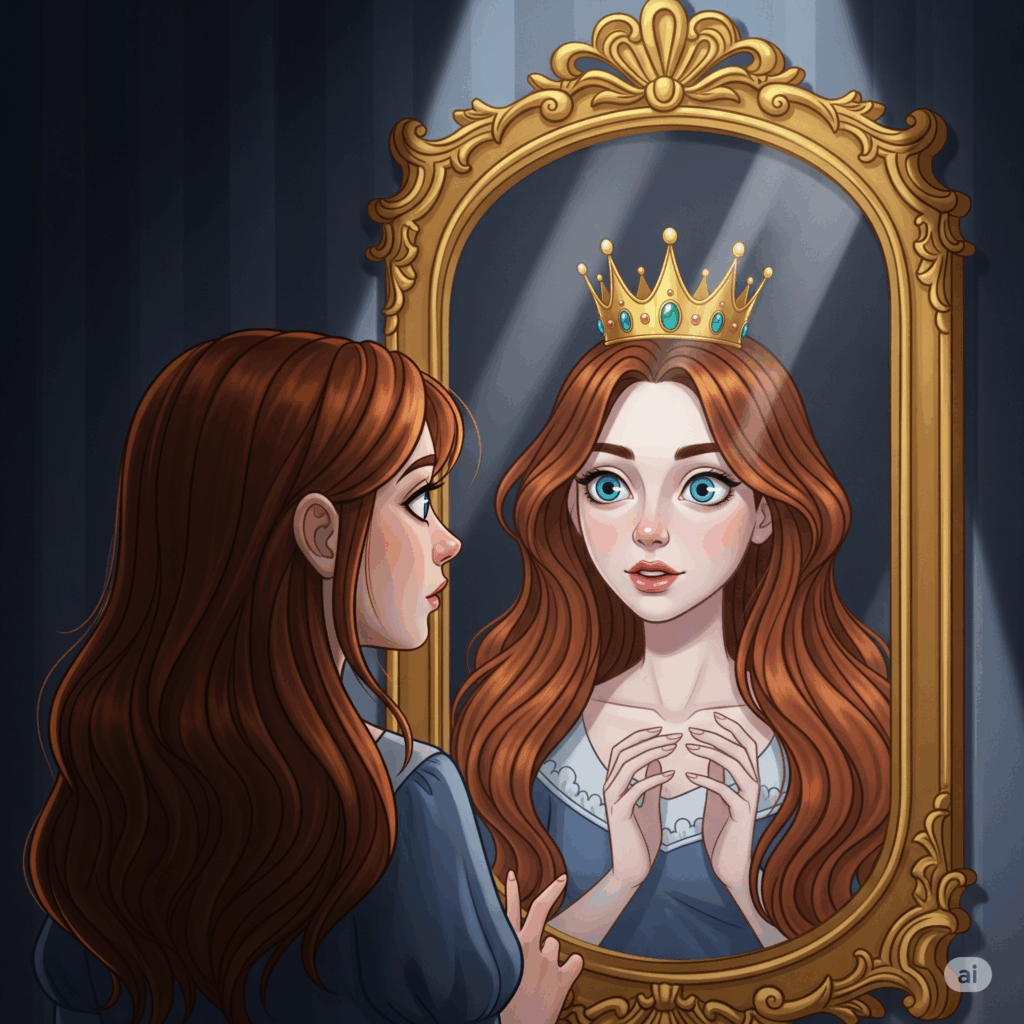

強い劣等感やコンプレックスの裏返し

一見、自信満々に見える自己顕示欲の強い女性ですが、その実、心の奥底には強い劣等感やコンプレックスを抱えているケースが非常に多いです。

「ありのままの自分では価値がない」「誰にも認めてもらえない」という深い不安を抱えているため、自慢話をしたり、ブランド品で身を固めたりすることで、その不安をかき消そうとします。

つまり、過剰な自己アピールは、弱くて自信のない自分を隠すための「鎧」のようなものなのです。

他者からの「すごいね!」という称賛を得ることで、一時的に自分の価値を実感し、安心感を得ようとしているのです。

アドラー心理学でいう「優越性の追求」が、健全な形ではなく、他者を貶める「優越コンプレックス」として表れている状態とも言えますね。

満たされない愛情欲求と孤独感

幼少期に親から十分に認められなかった、無条件の愛情を受けられなかったという経験も、自己顕示欲の強さに繋がることがあります。

「良い子でいなければ」「何か特別な成果を出さなければ愛されない」という価値観が根付いてしまうと、大人になっても「何かを成し遂げた自分」「特別な自分」をアピールすることでしか、人からの関心や愛情を得られないと思い込んでしまうのです。

常に誰かと繋がっていないと不安で、孤独を極端に恐れる傾向もあります。

SNSへの過度な投稿も、常に誰かからの反応を得ることで、自分の存在を確認し、孤独感を紛らわしたいという心理の表れと言えるでしょう。

「自分は特別でありたい」という過剰な選民思想

中には、純粋に「自分は他人とは違う特別な存在だ」と信じているケースもあります。

このタイプの女性は、他人を見下すことで自分の優位性を確認し、満足感を得ます。マウンティングは、この心理が最も顕著に表れる行動です。

自分の価値観が絶対的だと信じているため、他人の意見に耳を貸さなかったり、自分と違う価値観を持つ人を否定したりすることも少なくありません。

このタイプの自己顕示欲は、周囲との協調性を著しく欠き、人間関係のトラブルを引き起こす大きな原因となります。

自己顕示欲と承認欲求の決定的な違い

「自己顕示欲」と「承認欲求」はよく混同されがちですが、そのベクトルには明確な違いがあります。

この違いを理解することは、相手の心理をより深く知る上で非常に重要です。簡単に言えば、矢印が自分に向いているか、他人に向いているかの違いです。

| 項目 | 自己顕示欲 | 承認欲求 |

|---|---|---|

| 欲求の方向性 | 内向き(自分 → 自分) 「自分を誇りたい」「自分を表現したい」という欲求。 | 外向き(自分 → 他者) 「他者から認められたい」「受け入れられたい」という欲求。 |

| 行動の目的 | 自分の存在や能力を「見せつける」こと。 | 他者からの肯定的な評価を「得る」こと。 |

| 主な感情 | 優越感、自己満足 | 安心感、所属感 |

| 具体例 | ・誰も聞いていないのに自慢話をする ・高級品を見せびらかす ・SNSでキラキラした自分を演出する | ・人の顔色をうかがう ・「いいね」の数を気にする ・頼まれごとを断れない |

このように、自己顕示欲は「自分がどうありたいか」に焦点が当たっており、極端な場合、他者の評価を必ずしも必要としません。

自分が自分を「すごい」と思えれば満足できる側面があります(もちろん、他者からの称賛があればさらに満たされます)。

一方で、承認欲求は「他者からどう見られているか」が全てです。他者からの「YES」がなければ、欲求は満たされません。

そのため、承認欲求が強い人は、周りに合わせたり、人の期待に応えようとしたりする行動が多くなります。

もちろん、これら2つの欲求は完全に独立しているわけではなく、多くの人は両方を持ち合わせています。

自己顕示欲が強い女性も、根底には強い承認欲求を抱えている場合がほとんどです。「自分をアピールする(自己顕示)」ことで、「他者からの称賛を得たい(承認)」という流れです。

ただ、行動の主たる動機がどちら寄りかを見極めることで、適切な対応が見えてきます。

周囲から「うざい」「めんどくさい」と思われる言動

自己顕示欲が強い女性の行動は、時として周囲の人々を疲れさせ、「うざい」「めんどくさい」と感じさせてしまうことがあります。

具体的にどのような言動がそう思われやすいのか、代表的な例を見ていきましょう。

会話泥棒とマウンティング

最も代表的なのが「会話泥棒」です。誰かが話している内容を横取りし、いつの間にか自分の話にすり替えてしまいます。

例えば、友人が「この前、〇〇に旅行に行ったんだ」と話せば「あ、〇〇!私も去年行ったけど、△△の方が断然良かったよ!」と、相手の話を広げるのではなく、自分の経験で上書きしようとします。

これは典型的なマウンティングであり、相手に不快感を与える最たるものです。

不幸自慢・苦労自慢

意外に思われるかもしれませんが「不幸自慢」や「苦労自慢」も自己顕示欲の表れの一つです。

「私、こんなに大変な経験を乗り越えてきたの」とアピールすることで、周囲からの同情や「すごいね」という称賛を得ようとするのです。

「最近寝てなくて…」というアピールも、忙しい自分、頑張っている自分を演出したいという心理が隠れています。

他人が本当に辛い状況にある時に、それ以上の不幸話で被せてくるため、デリカシーがないと思われがちです。

SNSでの過剰な「匂わせ」投稿

直接的な自慢だけでなく、間接的なアピールも周囲をイラッとさせる原因になります。

例えば、プレゼントされた花束の写真だけを投稿し「ありがとう♡」とだけコメントする。

あるいは、高級レストランのテーブルで、男性ものの時計がわざとらしく写り込んでいる写真をアップするなど。

これは「私には素敵なパートナーがいるのよ」ということを「匂わせる」行為であり、見た人に詮索させ、優越感に浸りたいという心理の表れです。

「めんどくさい女」というレッテルを貼られやすい行動と言えるでしょう。

これらの言動に共通するのは、コミュニケーションが一方通行であるという点です。

会話のキャッチボールを楽しむのではなく、自分のアピールという「球」を一方的に投げつけているだけなのです。

そのため、一緒にいる人はエネルギーを消耗し、次第に距離を置きたくなってしまうのです。

【状況別】自己顕示欲が強い女性との上手な付き合い方と対処法

職場での賢い対処法

職場に自己顕示欲が強い女性がいると、業務に支障が出たり、精神的に疲弊したりすることもあります。仕事を円滑に進めるためにも、感情的にならず、賢く対処することが求められます。

聞き役に徹し、適度に褒めて流す

彼女たちの自慢話が始まったら、まずは「すごいですね」「そうなんですね」と肯定的な相槌を打ち、欲求をある程度満たしてあげることが有効です。

真っ向から否定したり、無関心な態度をとったりすると、かえって攻撃的になる可能性があります。

ただし、深入りは禁物です。話が長くなりそうになったら、「すみません、〇〇の作業に戻らないといけないので…」など、仕事を理由にして、自然にその場を離れるのが得策です。

「褒めて、認めて、フェードアウトする」を基本戦略としましょう。

重要なのは、相手の土俵に乗らないことです。張り合ってしまっては、相手の思うツボですよ。

1対1の状況を避ける

自己顕示欲が強い人は、1対1の状況でターゲットをロックオンし、延々と自分の話をし続ける傾向があります。

できるだけ他の同僚がいるオープンな場所で話すように心がけましょう。複数人でいれば、話題が分散しやすく、一人がターゲットにされる状況を避けられます。

事実と客観的なデータで話す

仕事の成果を過剰にアピールしてきたり、他人の手柄を横取りしようとしたりする場面では、感情的に反論するのではなく、客観的な事実やデータを基に冷静に話すことが重要です。

「〇〇さんの貢献も素晴らしかったですが、この部分のデータを見ると、△△さんの尽力も大きいですね」といった形で、具体的な根拠を示して話を進めると、相手も反論しにくくなります。

どうしても我慢できない場合は上司に相談する

自己顕示欲の強い言動が、業務の妨害やチームの士気を下げるレベルにまで達している場合は、一人で抱え込まずに信頼できる上司に相談しましょう。

その際は、「〇〇さんが嫌いだ」という主観的な感情ではなく「△△という言動によって、チームの連携にこういう支障が出ている」というように、あくまで業務上の問題として具体的に報告することが大切です。

恋愛における傾向と効果的なアプローチ

自己顕示欲が強い女性は、恋愛においても独特な傾向を見せます。

彼女たちをパートナーに持つ、あるいはアプローチを考えている場合、その特性を理解しておくことが良好な関係を築く鍵となります。

恋愛における傾向

- 「追いかけられる恋」を好む: 自分が優位に立ちたいという欲求が強いため、自分から追いかけるよりも、男性から熱心にアプローチされる状況を好みます。多くの男性から言い寄られる自分、という状況に価値を感じます。

- パートナーをアクセサリーのように思う: パートナーの社会的地位や学歴、ルックスなどを重視し、まるで自分の価値を高めるためのアクセサリーのように考えてしまうことがあります。「こんなに素敵な彼氏がいる私」というアピール材料にするのです。

- 嫉妬深く、束縛しがち: 根底に強い不安感を抱えているため、パートナーが自分以外の女性と話しているだけで激しく嫉妬したり、行動を束縛したりすることがあります。常に自分が一番でないと気が済みません。

- サプライズや豪華なプレゼントを期待する: 愛情を目に見える形で確認したいという思いが強く、高価なプレゼントやドラマチックなサプライズを求める傾向があります。それをSNSで自慢するところまでがセットです。

効果的なアプローチと付き合い方

もし自己顕示欲が強い女性に惹かれた場合、どのように接すれば良いのでしょうか。

鍵は「彼女の自尊心を満たしつつ、振り回されない軸を持つ」ことです。

まず、彼女の外見や持ち物だけでなく、内面の努力や考え方を具体的に褒めることが重要です。

「そのバッグ素敵だね」だけでなく「そのバッグ、今日の服にすごく合ってるね。

いつもお洒落で、自分を表現するのが上手だよね」のように、彼女のセンスや努力を認める言葉をかけると、表面的な承認欲求だけでなく、より深い部分で満たされやすくなります。

しかし、彼女の要求をすべて鵜呑みにする必要はありません。

無理な要求や、あなたを軽んじるような言動に対しては、「君のことは大切に思うけど、それはできない(同意できない)」と、冷静かつ毅然とした態度で伝える勇気も必要です。

あなたが彼女の言いなりになるのではなく、一人の自立した個人として対等な関係を築こうとする姿勢を見せることで、逆に彼女からの尊敬を得られることもあります。

彼女のペースに巻き込まれず、自分の軸をしっかりと保つこと。それが、自己顕示欲が強い女性と長期的に良好な関係を築くための最も重要なポイントと言えるでしょう。

SNS(インスタグラム)での過剰なアピールへの対応

インスタグラムなどのSNSは、自己顕示欲が特に表れやすい場所です。

キラキラした投稿の裏側を想像して疲れてしまったり、コメントや「いいね!」を強要されて困ったりすることもあるでしょう。SNS疲れしないための対応策を知っておきましょう。

「いいね!」やコメントは義務ではないと心得る

まず大前提として、他人の投稿に毎回反応する必要はありません。

特に、投稿するたびに「いいねしてね!」と催促してくるような相手に対しては、無理に応じる義務はないのです。

「見たらいいね」が当たり前という風潮に流されず、自分が本当に「良いな」と思った時にだけ反応するというスタンスを貫きましょう。

ミュート機能やアンフォローを賢く活用する

特定の人の投稿を見るたびに、心がザワザワしたり、疲れたりする場合は、SNSの機能を活用して物理的に情報を遮断するのが最も効果的です。

多くのSNSには、相手に知られることなく投稿を非表示にできる「ミュート機能」があります。

人間関係を壊したくないけれど、投稿は見たくない…という場合に最適な機能です。

フォローを外す(アンフォローする)のは最終手段ですが、あなたの精神的な平穏を乱すほどの相手であれば、思い切って関係を断ち切る勇気も必要です。

あなたのSNSは、あなた自身が楽しむためのものであることを忘れないでください。

デジタルデトックスの時間を設ける

特定の人だけでなく、SNS全体に疲れてしまった場合は、意識的にスマートフォンから離れる「デジタルデトックス」の時間を作ることをお勧めします。

寝る前の1時間や、休日の午前中など、時間を決めてSNSアプリを開かないようにするだけで、他人のキラキラした情報に振り回されることが減り、心に平穏が戻ってきます。

他人の人生は、編集され、加工された「ハイライト」に過ぎません。

SNSで見る姿がその人の全てではないということを理解し、適度な距離感で付き合っていくことが、健全なSNSライフを送る秘訣です。

自己顕示欲が強い女性が迎える悲惨な末路とは

自己顕示欲を満たすために他者を利用したり、過剰なアピールを続けたりする生き方は、長期的には自分自身を不幸に導く可能性があります。その先には、どのような末路が待っているのでしょうか。

信頼できる人間関係の喪失と孤立

最も大きな代償は、人間関係の崩壊です。自慢話やマウンティングにうんざりした友人たちは、一人、また一人と離れていきます。

パートナーも、自分をアクセサリーのように扱う態度に気づけば、愛情は冷めてしまうでしょう。

最初はチヤホヤしてくれていた人たちも、彼女がメッキで塗り固められた存在だと分かると、潮が引くように去っていきます。

結果として、表面的な付き合いの知人は多くても、心から信頼できる親友やパートナーがいない、という深い孤独に陥る可能性があります。

虚像と現実のギャップによる精神的な破綻

SNSや周囲に対して「理想の自分」を演出し続けることは、非常に大きなエネルギーを消耗します。

収入に見合わないブランド品を買い続けたり、無理をして豪華な旅行に行ったりすることで、経済的に破綻するケースも少なくありません。

それ以上に深刻なのは、作り上げた虚像と、現実の「ありのままの自分」とのギャップに苦しむことです。

常に「すごい自分」でいなければならないというプレッシャーから、心が休まる時がなくなり、やがてはうつ病などの精神的な不調を引き起こすリスクも高まります。

成長の機会の損失

自己顕示欲が強い人は、常に自分が正しい、自分が一番だと考えているため、他人のアドバイスや批判に耳を傾けることができません。

自分の間違いを認めることができず、常に他責にする傾向があります。これは、人間的に成長する機会を自ら放棄しているのと同じことです。

年齢を重ねても内面が成熟せず、いつまでも同じような言動を繰り返すため、年々その痛々しさは増していくでしょう。

新しいスキルを学んだり、人間的な深みを増したりすることができず、空虚な人生を送ることになりかねません。

これは決して脅しではありません。

自己顕示欲という感情に振り回され続けることの危険性を理解し、もし自分にその傾向があると感じたら、早期に自分自身と向き合うことが、より豊かで幸せな未来のために不可欠なのです。

自分の自己顕示欲を上手にコントロールする治し方・改善方法

「もしかして、自分も自己顕示欲が強いかも…」と感じたなら、それは自分を変える大きなチャンスです。

自己顕示欲は、決して完全な悪ではありません。自分を成長させるエネルギーにもなり得ます。

大切なのは、その欲求に振り回されるのではなく、上手にコントロールすることです。ここでは、そのための具体的な方法をいくつかご紹介します。

1. まずは自己分析から始める

なぜ自分は自己顕示欲が強くなるのだろう?と、自分の心を深く掘り下げてみましょう。

「どんな時に」「誰に対して」自己アピールをしたくなるのかを客観的に観察します。その根底に、劣等感や不安、孤独感などが隠れていないかを探ります。

自分の感情のパターンを認識することが、コントロールの第一歩です。

2. 他人との比較をやめる

自己顕示欲の多くは、他人との比較から生まれます。

SNSで友人の華やかな投稿を見るのをやめる、自分より優れていると感じる人と自分を比べない、など、意識的に「自分は自分、他人は他人」と割り切る練習をしましょう。

比べるべきは、過去の自分です。昨日より少しでも成長できた自分を褒めてあげましょう。

3. 自己肯定感を内側から育てる

他者からの評価という「外側」の基準で自分を満たすのではなく、「内側」から自己肯定感を育てることが最も重要です。

- 小さな成功体験を積み重ねる: 「今日は15分ウォーキングできた」「部屋の片付けができた」など、どんなに小さなことでも良いので、自分で決めた目標を達成し、自分を褒める習慣をつけましょう。

- 自分の長所を書き出す: どんな些細なことでも構いません。「挨拶が元気」「料理が少し得意」など、自分の良いところをノートに書き出してみましょう。

- 感謝の気持ちを持つ: 周囲の人や、当たり前にある日常に対して感謝する習慣は、心を穏やかにし、満たされた気持ちにさせてくれます。

4. SNSとの付き合い方を見直す

前述の通り、SNSは自己顕示欲を刺激する温床です。

見る時間を制限したり、ミュート機能を活用したりして、SNSの情報に心を乱されない環境を作りましょう。

投稿する際も、「誰かに見せるため」ではなく、「自分のための記録」という意識を持つと、過剰な演出から解放されます。

5. 専門家の助けを借りる

もし、自分の力だけではコントロールが難しい、劣等感や生きづらさが深刻だと感じる場合は、カウンセラーやセラピストなど、専門家の助けを借りることも非常に有効な選択肢です。

専門家との対話を通じて、自分では気づけなかった心の傷や思考の癖を理解し、癒していくことができます。

自己顕示欲をなくす必要はありません。

そのエネルギーを、他人へのアピールではなく、自分自身の成長や目標達成、そして誰かのために役立てる方向へと転換していくことが、改善のゴールです。

時間はかかるかもしれませんが、自分と向き合うことで、より穏やかで充実した毎日を送れるようになるはずです。

自己顕示欲が強い女性との関わり方まとめ

- 自己顕示欲が強い女性は自慢話やSNS更新が多いなどの特徴がある

- その心理の根底には強い劣等感や孤独感が隠れていることが多い

- 自己顕示欲は「見せたい」欲求、承認欲求は「認められたい」欲求

- 会話泥棒やマウンティングは「うざい」と思われがちな代表的言動

- 職場では適度に褒めて流し、1対1を避けるのが賢い対処法

- 業務に支障が出る場合は客観的な事実を添えて上司に相談する

- 恋愛では追いかけられることを好み、パートナーをアクセサリー視しがち

- 恋愛でのアプローチは内面を褒め、振り回されない軸を持つことが重要

- SNSでの過剰なアピールにはミュート機能などを活用し距離を置く

- 他人の投稿は編集されたハイライトであり全てではないと理解する

- 自己顕示欲の末路は人間関係の孤立や精神的な破綻に繋がりうる

- 自分の成長機会を失い、内面が成熟しないリスクもある

- 自分の自己顕示欲を治すにはまず自己分析から始める

- 他人との比較をやめ、内側から自己肯定感を育てることが改善の鍵

- 専門家の助けを借りるのも有効な選択肢の一つ