障子は和室の明るさを左右する大切な建具ですが、紙と白木は水や汚れに弱く、お手入れに迷いやすいものです。こんなお悩みはありませんか。

- 黄ばみやシミが増えて、どこまで掃除で対応できるか分からない

- 桟のホコリや白木の黒ずみが落ちにくい

- 破れが心配、張り替えの判断も難しい

この記事では、毎日のケアと年1回のメンテナンスを分けて解説し、原因別の汚れ対策、破れを防ぐ工夫、張り替えの目安までを整理。水分と洗剤の使いすぎを防ぐコツも具体的にお伝えします。

障子のメンテナンスと掃除の基本とは?

障子の手入れは、日常のホコリ取りと、季節や年1回の徹底メンテナンスを分けて考えるのがコツです。障子紙は水分を吸いやすく、濡らしすぎると伸びや破れの原因になります。桟や枠の白木も水染みや黒ずみが出やすい素材です。まずは、乾拭きを基本にして水分を残さないことを徹底しましょう。

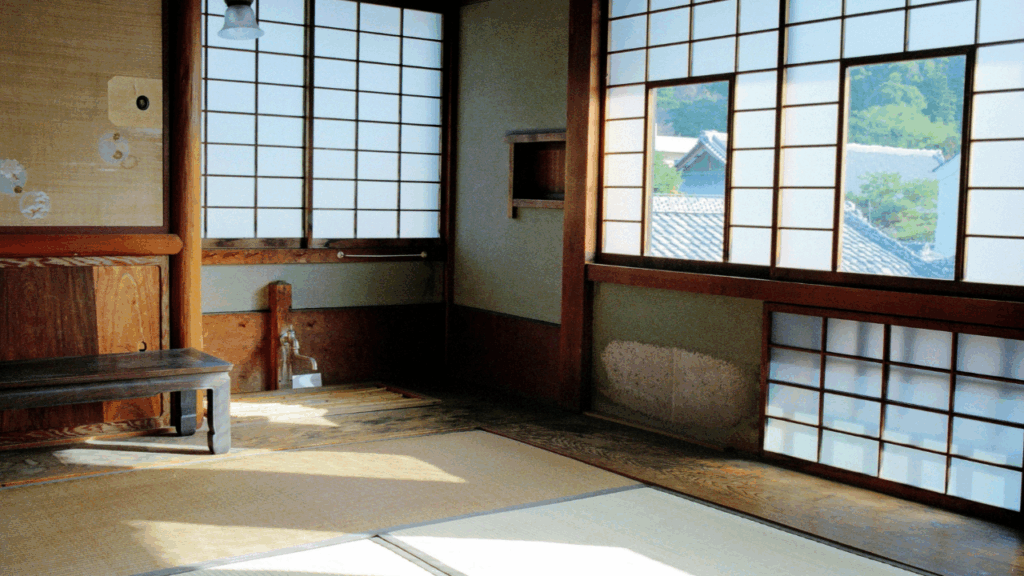

障子の構造と用語の整理

障子は木の枠に桟を組み、表から障子紙を貼った建具です。下は敷居、上は鴨居に沿って滑ります。畳の粉やホコリが桟の上面や隅にたまりがちです。また襖に比べ、薄く破れなどの破損が生じやすいため、掃除機や拭き掃除の力加減には注意が必要です。

掃除頻度の目安

- 普段の手入れ:週1回を目安に、柔らかい布で乾拭きと桟のホコリ取り

- 季節の掃除:年1〜2回、取り外しを含めた拭き掃除と枠のメンテナンス

- 張り替えの目安:黄ばみ・破れ・シミが増えたら検討

湿気が多い部屋やペット・小さなお子さまがいる家庭は、頻度を少し増やす美しく保つことができます。

道具と洗剤の選び方

掃除道具は、柔らかい布や雑巾、ハンディモップ、弱風+ブラシノズルの掃除機、スプレーボトル、微粒子タイプの消しゴム、綿棒や楊枝、薄めた中性洗剤です。漂白剤は原則NG。どうしても使う場合は見えにくい場所で試し、極薄濃度で最小面積のみの使用にとどめましょう。

注意点とNG行為

- 水拭きのやりすぎは紙が伸びる原因に。

- 強い洗剤や漂白剤は変色や劣化につながる。

- 掃除機の強吸引は破損のもと。弱風で距離を取る 。

日常のホコリ・汚れ対策と手入れの方法

毎日のケアは、ホコリをためないために習慣化にするのが綺麗を保つ秘訣です。また、付着した直後なら軽い力で落ち、紙への負担も少なく済みます。

乾拭きと掃除機のかけ方(基本)

- 障子紙は柔らかい布で軽く乾拭き。力を入れない

- 桟の上面は上から下へ順にホコリ落とし、最後に床に掃除機をかける

- 掃除機はブラシノズルで、紙から少し離して弱風で使用

- スプレーは布へ含ませてから拭く(紙へ直噴霧しない)

桟・隅・枠の細かいホコリの取り除き方

桟の角や隅は汚れが残りやすいので、綿棒や楊枝に布を巻いて軽くなぞります。黒ずみがあるときは、固く絞った布で水拭きしてすぐ乾拭き。取れにくい場合は薄めた中性洗剤で試し拭きをし、仕上げに水拭きと乾拭きをします。

白木の枠・敷居の黒ずみ対策と注意

まず消しゴムで表面の汚れを優しく落とします。残る場合は、ごく薄い中性洗剤で部分的に拭き、必ず「水拭き→乾拭き」で仕上げます。漂白剤はムラや劣化を招きやすいため基本的に使用を避けましょう。

和室全体の湿気・畳の対策

湿気はシミやカビの原因です。換気を増やし、敷居周りの結露はその都度拭き取りましょう。畳のホコリは障子に付着しやすいため、部屋全体の掃除機がけを同時に行うと再付着を防げます。除湿機やサーキュレーターも有効です。

障子紙の黄ばみ・シミ・変色を落とす方法

汚れの原因により対処は変わります。手垢、食べこぼし、カビ、経年の黄ばみで最適な手順が異なります。

原因とタイプ別の落とし方

- 手垢・軽い汚れ:「乾拭き→消しゴム→固く絞った布で水拭き→乾拭き 」

- 食べ物や飲料のシミ:薄めた中性洗剤を布に含ませ、叩くように部分処理。濡らしすぎないよう注意

- カビ・黒ずみ:消毒用エタノールを綿棒に少量付け、点で押さえて拭き取り。広げないよう注意

- 経年の黄ばみ:落ちにくいことが多く、張り替え検討が現実的

漂白剤の使用可否と代替策(注意点)

漂白剤は変色・破れ・ムラの原因になりやすいため、原則使用しないようにしましょう。代わりに重曹水や薄い酢水を少量で試し、最後は乾拭きで水分を残さないようにしましょう。無理に落とすより、状態によっては早めの張り替えが安全です。

取れないシミへの部分補修と見切り

小さな穴や薄いシミは、同じ質感の障子紙を小さく切って裏から貼ると目立ちにくくなります。糊は少量でしっかり固定し、はみ出した糊は乾く前に拭き取ります。広範囲の変色や繊維の劣化が進んでいる場合は、時間と費用の面でも張り替えが合理的です。

破れ・破損を防ぐ日頃のコツ

障子紙は薄くデリケートです。生活動線や季節の影響を踏まえ、「ぶつからない・濡らさない・日差しを避ける」の3点を守るようにすると長持ちします。

子ども・ペットがいる場合の対策

- 下半分だけ強度の高い障子紙に張り替え

- 透明の保護シートを部分使用して強度アップ

- 手が触れやすい位置に小さな手すりやフレームでガード

よく当たる場所ほど先手の保護が効きます。

季節ごとの湿気・乾燥対策

梅雨は結露とカビ、冬は乾燥で紙が縮みやすく、桟との隙間が出やすい時期です。除湿と換気、適度な加湿のバランスを取り、水分が付いたら早めに拭き取りましょう。直射日光は変色につながるため、レースカーテンなどで和らげると長持ちします。

UV・直射日光による変色の予防

紫外線は紙の繊維を劣化させます。UVカットフィルムや、日差しが強い時間帯のカーテン併用が効果的です。照明の強い直下や熱のこもる位置も変色しやすいので、家具の配置も見直しましょう。

年1回の徹底掃除とメンテナンス方法

取り外せる障子は、年1回のメンテナンスを行うことで見違えます。手順を決めて短時間で乾かすのがポイントです。

取り外しと枠の洗浄・乾燥

取り外しは二人以上で行うと安全です。外したら、「乾拭き→固く絞った布で水拭き→すぐ乾拭き」の手順で行いましょう。白木は水を吸いやすいので、風通しのよい場所で手早く乾かします。金物や戸車のホコリも取り除き、動きが重ければ専用の潤滑剤を少量だけ使い改善を図りましょう。

細かい黒ずみの落とし方(集中的)

- 消しゴムで表面汚れをやさしく除去

- 楊枝に布を巻き、桟の隅を点で押し拭く

- しつこい汚れは薄めた中性洗剤で部分対応

仕上げは必ず乾拭きで水分ゼロを目指します。これで再変色を抑えられます。

張り替えの判断基準と依頼の目安

▼張り替えの目安

- 広い範囲の黄ばみやシミが多い

- 小さな破れが点在して補修が多い

- 経年で紙が脆く、触れると破れやすい

プロに依頼すれば1枚30〜60分ほどが目安で、仕上がりと耐久性が安定します。自分で行う場合は、糊の量とシワ伸ばしが難所です。量が多い場合や作業に自信がない場合はプロへの依頼を検討しましょう。

自分で張り替えと依頼の比較(目安)

| 項目 | 自分で張り替え | 依頼 |

| 価格 | 材料費のみで安い | 枚数・地域で変動 |

| 時間 | 慣れないと長時間 | 短時間で完了 |

| 仕上がり | シワ・たるみのリスク | 均一で美しい |

| 手間 | 準備・片付けが必要 | 段取りを任せられる |

よくある質問(FAQ)

掃除機の使い方の注意は?

弱風に設定し、ノズルを紙に触れさせずに使用しましょう。桟はブラシで軽くなぞるとホコリが落ちやすいです。

シミが取れない場合は?

無理にこすると破れにつながります。部分補修か張り替えを検討し、原因や範囲に合う方法を選びましょう。

【まとめ】

障子を長持ちさせる近道は、日常の乾拭きと桟のホコリ取りを小まめに行うことです。水や洗剤は最小限にして、拭いた後は必ず乾拭きで水分を残さないようにしましょう。

白木の黒ずみは消しゴム→薄い中性洗剤の順で慎重に。漂白剤は基本的に使わないようにしましょう。湿気や直射日光を抑えれば、黄ばみや変色も防ぎやすくなります。

落ちない汚れや破れが増えてきたら、無理をせず張り替えを前向きに検討してください。