日頃の感謝を伝えるお中元ですが、贈る時期を間違えると、かえって失礼になるのではないかと不安になりますよね。

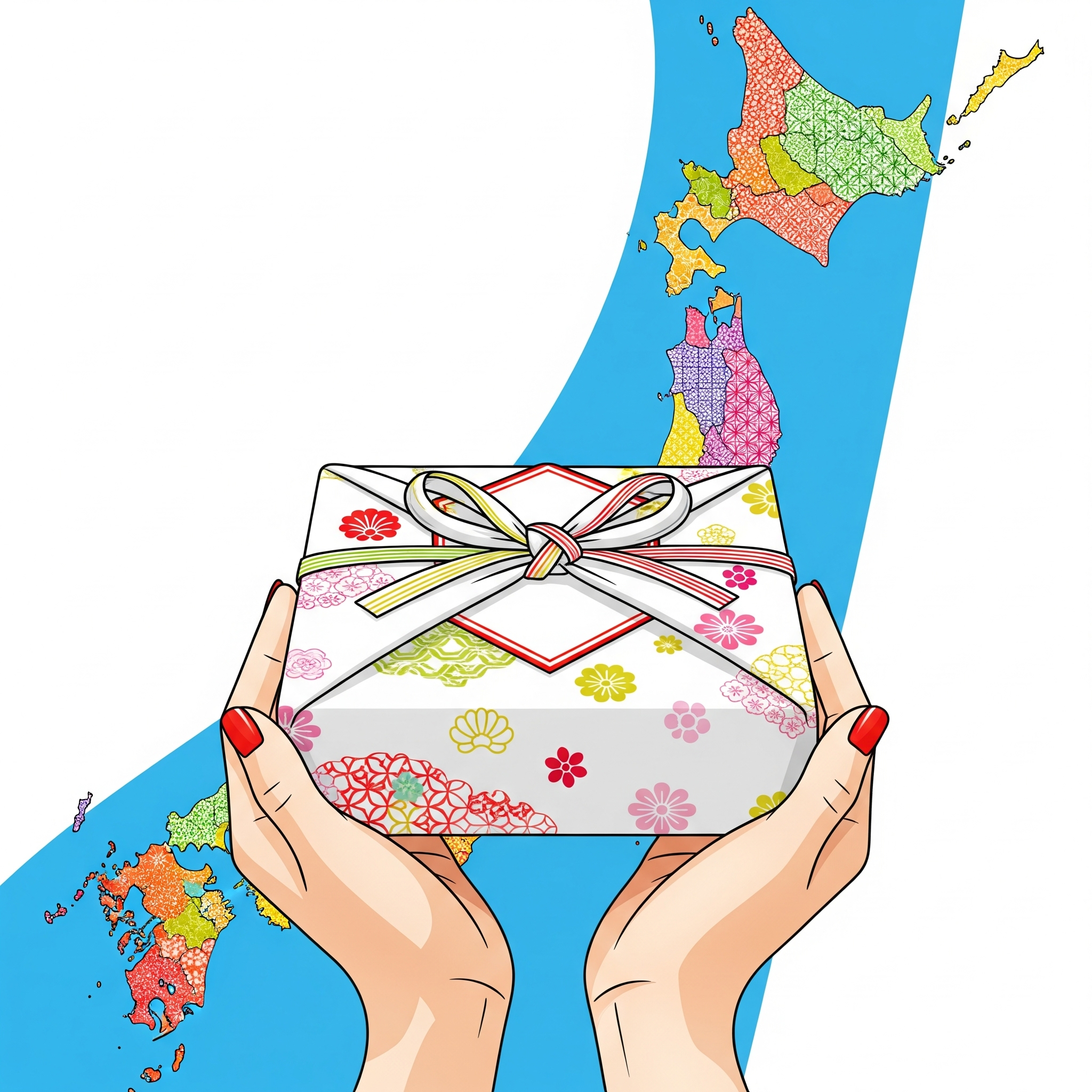

お中元で最も大切なのは、相手が住む地域の慣習に合わせることです。

この記事では、2025年版として全国の地域別にお中元の時期を詳しく解説し、万が一時期を過ぎてしまった場合の対応策や、のし紙の選び方、喪中のマナーなど、お中元に関するあらゆる疑問を解決します。

関東の上司へのお中元、いつ贈るのが正解なんだろう?

地域ごとの正しい時期とマナーさえ押さえれば、もう迷いませんよ

- 2025年版の地域別(関東・関西など)お中元カレンダー

- 時期を過ぎた場合に「暑中見舞い」「残暑見舞い」へ切り替えるタイミング

- のし紙の選び方や喪中の際の注意点といった基本マナー

【2025年】お中元の時期はいつからいつまで?

日頃の感謝を伝えるお中元ですが、贈る時期を間違えると、せっかくの気持ちが正しく伝わらないこともあります。

お中元を贈る上で最も大切なのは、相手が住む地域の時期に合わせることです。

地域ごとの時期を一覧で確認し、2025年のお中元で失敗しないように準備を進めましょう。

| 地域 | 一般的なお中元の時期 |

|---|---|

| 北海道 | 7月15日~8月15日 |

| 東北 | 7月1日~7月15日 |

| 関東・甲信越 | 7月1日~7月15日 |

| 東海・関西・中国・四国 | 7月中旬~8月15日 |

| 九州 | 8月1日~8月15日 |

| 沖縄 | 旧暦の7月13日~15日(2025年は8月6日~8月8日) |

このように、地域によって1ヶ月以上の差が見られます。

贈る前に相手の地域の時期を確かめることが、心遣いの第一歩です。

そもそもお中元とは?由来と意味を解説

お中元は、日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちと健康を願って贈る、夏のあいさつです。

単なる贈り物ではなく、日本の美しい文化の一つといえます。

その由来は中国の道教の風習「三元」にあり、1月15日の「上元」、7月15日の「中元」、10月15日の「下元」を神様の誕生日として祝う行事でした。

この中の「中元」が、日本古来の祖先の霊を供養する仏教行事「お盆」と結びつき、お世話になった人へ贈りものをする習慣として定着したのです。

単なる夏の贈り物だと思っていました…

由来を知ると、より気持ちを込めて贈れますね

今では宗教的な意味合いは薄れていますが、大切な方との関係をより良くするための習慣として根付いています。

全体的なお中元の時期は7月上旬〜15日

全国的に最も一般的とされるお中元の時期は、7月上旬から7月15日までです。

この期間は、特に関東地方を中心に広く浸透しています。

多くのデパートやオンラインストアのお中元商戦も、6月下旬頃から本格化し、7月15日に向けてピークを迎えます。

そのため、全国的な目安としてこの時期を覚えておくと良いでしょう。

ただし、これはあくまでひとつの基準です。

後述する地域ごとの習慣を確認し、相手の住まいに合わせるのが最も丁寧な対応になります。

【地域別】北海道・東北のお中元の時期

北海道と東北地方では、お中元を贈る時期に違いが見られます。

北海道では旧盆の習慣が残っており、7月15日から8月15日の約1ヶ月間にお中元を贈るのが一般的です。

一方で、東北地方は関東地方の影響を受け、7月1日から7月15日が主流となっています。

北海道と東北で時期が違うんですね

はい、隣接していても習慣が異なるので注意が必要です

同じ北日本という括りでも、贈るタイミングが異なります。

北海道の方へ贈る際は、全国的な目安よりも少し時期をずらして準備を始めると良いでしょう。

【地域別】関東・甲信越のお中元の時期

関東・甲信越地方のお中元の時期は、全国的な目安と同じ7月1日頃から7月15日までが基本です。

特にビジネスの慣習が根付いている首都圏ではこの期間が重視される傾向が強く、お世話になっている上司や取引先へは7月の第1週目に届くように手配する人も少なくありません。

東京都内にお住まいの上司や、関東圏の取引先へ贈る場合は、この期間を守ると「マナーを心得ている」という良い印象を与えられます。

【地域別】東海・関西・中国・四国のお中元時期

東海、関西、中国、四国といった西日本の広い地域では、7月中旬から8月15日までがお中元の時期とされています。

この背景には、旧盆(月遅れのお盆)の風習が根強く残っていることがあり、関東よりも約1ヶ月ほど遅いのが特徴です。

そのため、7月上旬に贈ると、かえって相手を驚かせてしまうこともあります。

関西の取引先には、7月後半に贈るのが良さそうですね

その通りです。慌てて7月上旬に贈る必要はありません

これらの地域の方へ贈る際は、7月15日を過ぎてから手配を始めても、時期を逃す心配はなく、マナーに沿った対応となります。

【地域別】九州・沖縄のお中元の時期

九州地方と沖縄県は、全国的に見ても特徴のある時期にお中元を贈ります。

九州地方は8月1日~8月15日がお盆の時期にあたるため、この期間にお中元を贈るのが一般的です。

沖縄県では、現在も旧暦に基づいて行事を行う文化が色濃く、お中元も旧盆の期間に贈ります。

2025年の場合は旧盆にあたる8月6日(水)から8月8日(金)までが、お中元を贈る最適な期間です。

実家が福岡なので8月が当たり前だと思っていました…

その感覚が、関東では「少し遅い」と捉えられることがあるのですね

ご自身の出身地の常識が、他の地域では異なる場合があります。

特に毎年日付が変わる沖縄へ贈る場合は、その年の旧盆の日程を事前に確かめることが欠かせません。

お中元の時期と合わせて知りたいマナー

お中元は、品物を贈る時期だけでなく、関連するマナーも知っておくことが、相手への感謝の気持ちを正しく伝えるために重要です。

うっかりマナー違反をしてしまい、せっかくの贈り物が残念な結果にならないよう、基本的な知識を身につけておきましょう。

時期を逃してしまった場合の対応策から、のし紙の選び方、喪中の際の配慮まで、よくある疑問について一つひとつ解説します。

時期を過ぎたら「暑中見舞い」で贈ろう

万が一お中元の時期を過ぎてしまっても、慌てる必要はありません。

「暑中見舞い」として贈ることで、季節の挨拶として気持ちを伝えられます。

暑中見舞いとして贈る期間は、お中元の時期が終わる7月16日頃から、2025年の立秋である8月7日の前日(8月6日)までが目安です。

この期間に贈る際は、のし紙の表書きを「御中元」から「暑中御伺(しょちゅうおうかがい)」や「暑中御見舞」へ変更することを忘れないようにしましょう。

うっかり時期を過ぎてしまったら、もう贈れないのかな…

大丈夫です。「暑中見舞い」として贈れば失礼にあたりませんよ

お中元の時期を逃したからと諦めずに、表書きを正しく変更して贈ることが大切です。

立秋以降は「残暑見舞い」として贈る

暑中見舞いの時期も過ぎてしまった場合は、「残暑見舞い」として贈りましょう。

立秋(りっしゅう)を過ぎてから贈る、夏の終わりの挨拶が残暑見舞いです。

2025年の立秋は8月7日なので、その日以降に贈る場合に用います。

一般的には、8月末頃までに相手に届くように手配するのがマナーとされています。

のし紙の表書きは「残暑御伺(ざんしょおうかがい)」や「残暑御見舞」と記載します。

立秋を過ぎると暦の上では秋になるため、「暑中」という言葉を使わないのがポイントです。

最後まで相手への配慮を忘れずに、感謝の気持ちを届けましょう。

お中元の熨斗(のし)の正しい選び方

お中元を贈る際、品物と同じくらい大切なのが「のし紙」です。

のし選びで最も重要なポイントは、水引の種類で、紅白の「蝶結び」を選ぶことです。

蝶結びは何度も結び直せることから、「何度あっても喜ばしい」という意味を持ち、お中元やお歳暮などの一般的な贈答品に使用されます。

贈る時期によって表書きを使い分ける必要がありますので、以下の表を参考にしてください。

| 贈る時期 | 表書き |

|---|---|

| お中元の期間内 | 御中元 |

| お中元後〜立秋の前日まで | 暑中御伺、暑中御見舞 |

| 立秋以降〜8月末頃まで | 残暑御伺、残暑御見舞 |

のしって色々あるけど、どれを選べば正解?

お中元では、何度あっても良いことに使う「紅白の蝶結び」を選びましょう

水引は「蝶結び」を選び、贈るタイミングに合わせた正しい表書きを記載することで、礼儀正しい贈り物になります。

喪中の場合、お中元は贈っていい?

自分か相手が喪中の場合、お中元を贈って良いのか迷う方も多いでしょう。

結論から言うと、お中元はお祝い事ではなく日頃の感謝を伝える贈りものなので、喪中であっても贈ることはマナー違反ではありません。

ただし、故人が亡くなってから日が浅い「忌中(きちゅう)」の期間、特に四十九日を過ぎていない場合は、贈るのを控えるのが相手への配慮です。

忌明けを待ってから、「暑中見舞い」や「残暑見舞い」として贈るとよいでしょう。

喪中の方へ贈る際は、お祝いを連想させる紅白の水引がついたのし紙は避け、無地の短冊や白い奉書紙に表書きを書いて品物に貼るのが丁寧な対応です。

お中元は贈っても問題ありませんが、相手の気持ちを第一に考え、贈るタイミングや体裁に配慮することが大切です。

「お歳暮」との違いは?時期と目的を比較

お中元とお歳暮はどちらも感謝を伝える贈り物ですが、贈る目的と時期に明確な違いがあります。

お中元が夏の贈り物であるのに対し、お歳暮は年末の贈り物です。

それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | お中元 | お歳暮 |

|---|---|---|

| 贈る目的 | 半年間(上半期)の感謝 | 一年間(通年)の感謝 |

| 贈る時期 | 7月上旬〜8月中旬 | 12月上旬〜12月20日頃 |

| 時期を過ぎた場合 | 暑中見舞い、残暑見舞い | 御年賀、寒中見舞い |

お中元は半年間の感謝、お歳暮は一年間の感謝を伝えるものなので、お歳暮の方が少し高価な品物を贈る傾向があります。

どちらも日本の大切な文化であり、それぞれの意味を理解して贈り分けることが望ましいです。

品物選びのポイントと金額相場

品物選びで失敗しないためには、相手の好みや家族構成、ライフスタイルを考えることが何よりも大切です。

定番の品も安心ですが、相手のことを思って選んだ贈り物は、より一層気持ちが伝わります。

金額の相場は、贈る相手との関係性によって変わりますが、一般的には3,000円から5,000円程度とされています。

特別にお世話になっている上司や大切な取引先には、5,000円から10,000円程度の品物を選ぶこともあります。

高価すぎるとかえって相手に気を使わせてしまうため、相場の範囲で選ぶのが無難です。

毎年、何を贈るか悩んでしまう…

定番の品も良いですが、相手の好みをリサーチして選ぶと、より気持ちが伝わりますよ

相場はあくまで目安です。

感謝の気持ちを込めて、相手が喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ過程を楽しみましょう。

お中元を受け取ったらお礼状も忘れずに

もしお中元をいただいた場合は、できるだけ早くお礼を伝えることが丁寧なマナーです。

品物が無事に届いたことを知らせる意味でも、感謝の気持ちをすぐに伝えましょう。

品物を受け取ってから3日以内を目安に、まずは電話で一報を入れるか、手紙やはがきでお礼状を出すのが理想です。

親しい間柄であればメールでも構いませんが、目上の方へは手紙の方がより丁寧な印象を与えます。

お中元へのお返しは基本的に不要とされています。

お礼を伝えることで、相手との良好な関係をこれからも続けていく意思表示にもなります。

感謝の連鎖が、より良い人間関係を築くのです。

よくある質問(FAQ)

- Q北陸地方のお中元の時期はいつですか?

- A

北陸地方は、地域によってお中元の時期が異なります。

関東に近い新潟県などは7月1日から15日まで、関西に近い富井県や石川県、福井県は7月中旬から8月15日までとされています。

もし相手の地域の習慣が分からない場合は、少し早めの7月15日までを目安に贈ると失礼にあたりません。

- Qお中元をいただいたら、品物でお返しは必要ですか?

- A

基本的にお中元への品物によるお返しは不要です。

感謝の気持ちは、品物が届いてからできるだけ早く、電話や礼状で伝えましょう。

ただし、親戚や友人など対等な立場の方からいただいた場合は、後日同程度の品を贈ることもあります。

目上の方へのお返しはかえって失礼になることもあるので注意が必要です。

- Q会社の上司へ贈る際に、特に気をつけるべきマナーはありますか?

- A

まず、上司がお住まいの地域の時期に合わせることが最も重要になります。

品物の相場は3,000円から5,000円程度とし、高価すぎるものは相手に気を遣わせてしまうので避けます。

また、会社のルールで贈答品のやり取りが禁止されていないか、事前に確認することも大切なマナーです。

- Qうっかり時期が遅れた場合、残暑見舞いの期間も過ぎたらどうすればいいですか?

- A

残暑見舞いの時期である8月末も過ぎてしまったら、その年の夏の贈り物は見送るのが賢明な判断です。

無理に贈ると季節外れの印象を与えかねません。

日頃の感謝の気持ちは、年末のお歳暮の機会にしっかりと伝えるようにしましょう。

- Qお中元の品物で、避けた方が良いものはありますか?

- A

履物や敷物など「踏みつける」ことを連想させる品物は、特に上司や目上の方に対して失礼にあたるので避けるべきです。

また、刃物は「縁を切る」という意味を持つため、お中元の品物には不向きです。

相手の好みが分からない場合は、誰にでも喜ばれる個包装のお菓子やジュースなどが良い選択肢になります。

- Qのし紙の「水引」はなぜ蝶結びを選ぶのですか?

- A

お中元で使う水引は「何度繰り返しても喜ばしい」という意味を持つ紅白の蝶結びを選びます。

これは、来年以降も良いお付き合いを続けたいという願いが込められているからです。

結婚祝いなどで使う「結び切り」は一度きりを願う際に使うもので、意味が全く違うため注意しましょう。

まとめ

日頃の感謝を伝えるお中元は、品物選びと同じくらい贈るマナーが大切です。

特に、お相手が住む地域の慣習に合わせた正しい時期に贈ることが、心遣いを伝える上で最も重要なポイントになります。

- 相手の地域に合わせた正しいお中元の時期

- 時期を過ぎた場合の「暑中見舞い」「残暑見舞い」への切り替え方

- 贈るタイミングで使い分ける「のし」の正しい表書き

- 喪中の場合に気をつけたい配慮やマナー

これらのポイントを押さえれば、もう贈り物で迷うことはありません。

まずは、お世話になったあの方の顔を思い浮かべ、住んでいる地域の時期を確認することから始めてみましょう。